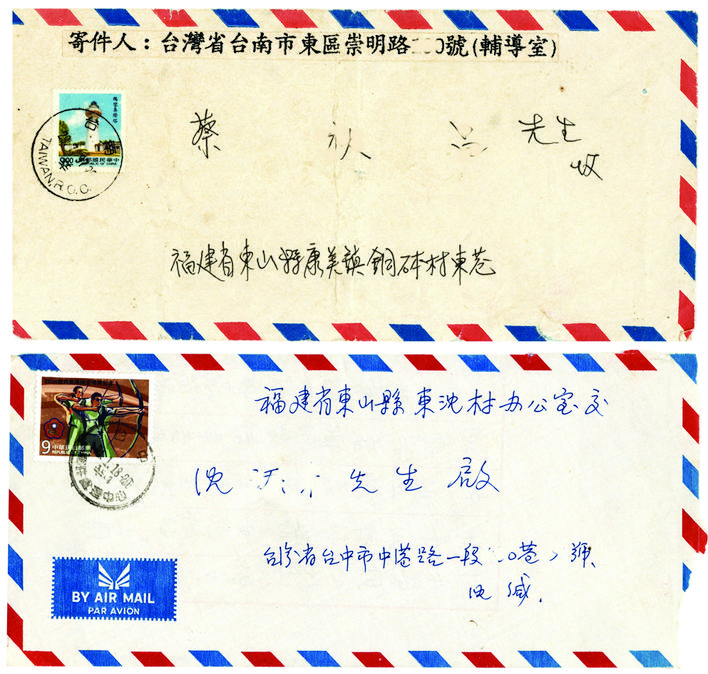

▲台湾老兵寄往东山岛亲人的信件

▲台湾老兵通过停靠东山的台轮带回的“台批”

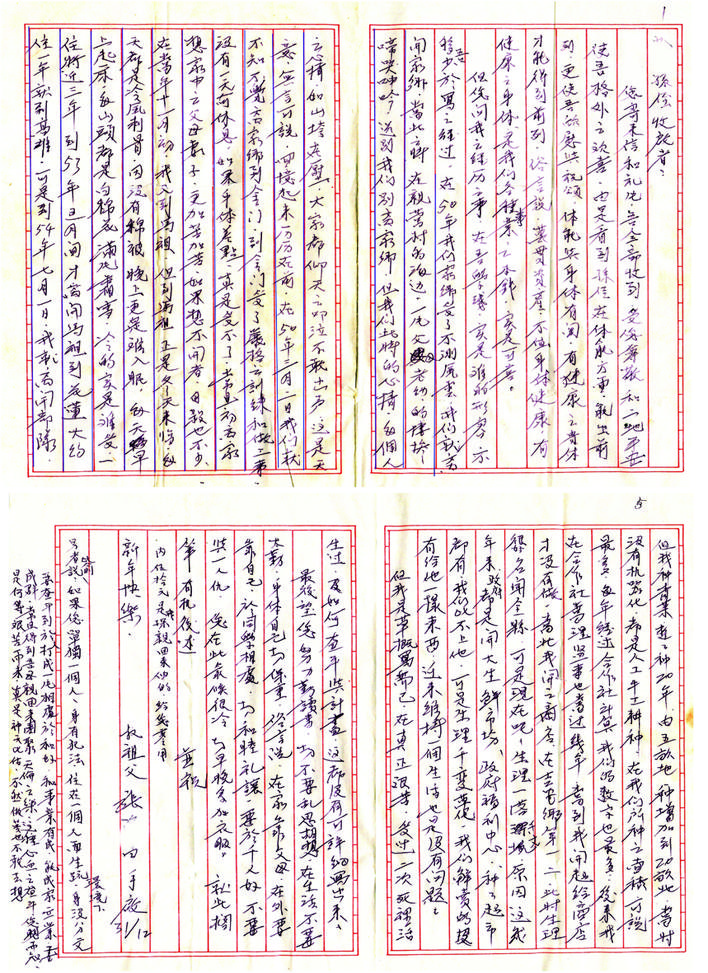

▲台湾老兵寄给东山岛亲人的信件(部分内容)

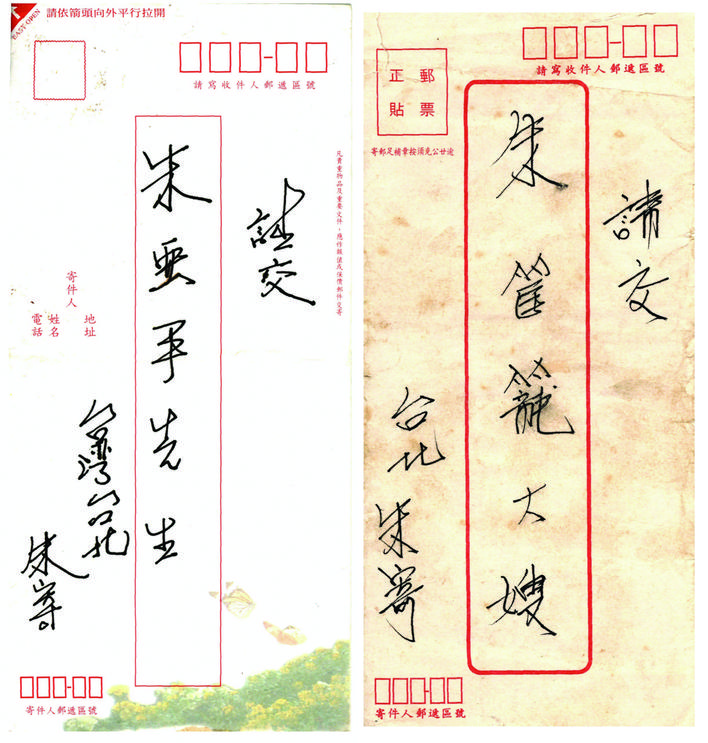

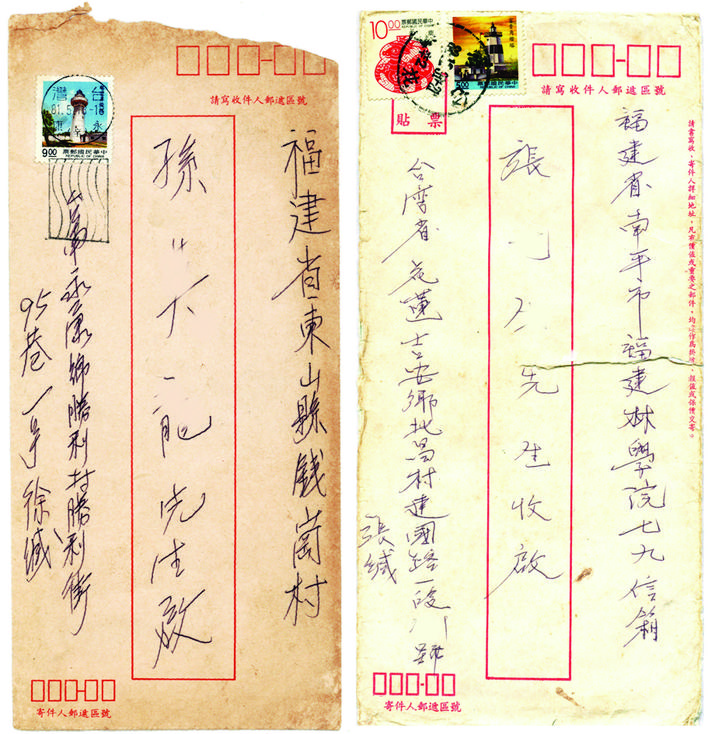

◀台湾老兵寄回的信封

葬我于高山之上兮,望我故乡;故乡不可见兮,永不能忘……(于右任《望大陆》) ——题记

海峡尘封的时代,两岸亲人盼团圆却难圆,酿成了“两岸人间悲剧”。年复一年,翘首期盼“云中谁寄锦书来”。当那来自海峡彼岸的家书从天而降那一刻,是那样的欣喜若狂,但更多的是柔肠寸断,欲哭无泪。她们手捧字字是金的家书,看了又看,不知看了多少次。正如臧克家《致友人》中写的“放下又拾起的,是你的信件,拾起放不下的,是我的忆念”。

2017年以来,东山县档案局为抢救和保存海峡两岸来往书信和有关证件的珍贵历史档案,公开向全县征集来数百件“台批”书信和办理两岸来往的文书材料。一封封信札,真实记录了海峡两岸开放前后的那一段特殊历史风云,倾诉发生在他们身上、身边的那些感情和那些鲜为人知的故事,成为两岸“三通”的历史见证。

“台批”形成原因

1949年至1950年5月,国民党残余部队从东山岛撤退时,先后3次从只有8万多人口的东山抓走4792名东山青壮年强行裹挟去台湾,留下91位“守活寡”的女人。这场灾难让原本安静的铜砵村三日不见一缕炊烟,失去了丈夫的女人们、失去儿子的父母们,从此开始了漫长的守望。铜砵村也因此多了一个饱含酸辛的名字“寡妇村”。悲剧同样发生在一个只有380多户人家的东沈村,就有165名青壮丁被抓走。原本的兵役规定是:一家青壮年中四人抽壮丁2人,三人抽1人,两人抽1人,单丁不抽。但是后来却变为三人抽2人,最后溃退时只要是壮丁见了就抓。被抓的壮丁中最大的52岁,最小的只有15岁。因为抓壮丁,造成东沈村人去屋空的有18户人家,还有那些被撇下的白发爹娘、新婚少妇、年幼儿女无依无靠,苦不堪言,情景堪怜。国民党军人为地制造了一幕幕家破人亡、妻离子散的人间悲剧,留下了多少破碎的家。台湾老兵张先生信中回忆道:“在上世纪50年代我们家乡受了不测风云,我们就离开家乡,当此之时在亲营村的海边,一片父母老幼的凄惨啼哭呻吟,送别我们别离家乡,但我们此时的心情,每个人之心情,如山垮在压,大家都仰天之叩其泣不敢出声,这是天意,无言可说。回忆起来历历在前,在1950年3月2日我们就不知不觉离家别乡到金门,受了严格之训练和做工事,没有一天可休息。如果身体差点,真是受不了,常且初离家想家中父母妻子,更加苦加苦。如果想不开者,自杀也不少。在当年十一月初,我又到马祖。但到马祖正是冬天来临,每天都是冷风刺骨,因没有棉被晚上更是难入眠,每天早上起床,每山头都是白棉花满片霜雪,冷得实是难受。一住将近三年……”一夜之间,故园惊变,骨肉离分,悲天恸地。谁料海峡竟成隔绝,从此与家乡一别音容两渺茫。

“台批”初始形式

“小时候乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头。”从此,东山与台湾之间,父母思子女、子女念双亲、妻子盼丈夫、兄弟姐妹想亲人,思乡曲绵绵不绝。两岸阻隔长达半个世纪,去台人员连只言片语都无法直接传递到朝思暮想的亲人手中,思念家人的邮票只能变成是没有办法邮寄的空头“邮票”,返乡更是难于上青天。

家是亲情的载体,是心灵的归宿,是游子的希望。去台老兵为了得到大陆亲人的信息,他们煞费苦心四处打听。1963年,铜砵村人收到第一封经第三地辗转而来的台湾来信。从此,去台老兵的亲属们纷纷试探着想给彼岸生死未卜的亲人写信联络。想方设法通过民间“秘密通道”进行联系。一是利用一部分去台人员通过私人关系,把信寄往新加坡、马来西亚、泰国等东南亚国家和美国熟悉的华侨朋友或侨批信局,然后换个信封,再从新马泰转寄回祖国大陆,汇款也由侨批信局汇出。二是通过台湾渔民借停靠东山台轮停泊点或对台小额贸易之机,私下带回“台批”,通过台胞接待站转交亲人。这些割裂、破碎、失联的家庭,才找到了重新团聚的可能。大陆亲人也以同样的途径间接地把回信辗转寄去台湾。

海峡隔两岸,不阻鸿雁飞。“台批”成了当时维系两岸生死相连的亲情,联结两岸民众心灵的一条重要纽带。在征集“台批”过程中,东山档案局征集到东沈村沈先生收藏的“台批”。这封“台批”写于1975年11月2日,是从台湾通过东南亚“侨批”形式辗转寄来的,信中写道“沦落天涯、背井离乡二十余载未尽养家职责……”

“尺素如残雪,结成双鲤鱼,要知心中事,看取幔中书。”这是汉乐府诗中的“信”。一封封家书,连接着的是一个个曾经失散的家庭,记载的是一段段的流离记忆。去台人员把信寄到新加坡、美国、泰国等地,由当地收信人通过民间批信局,整合一批信件,经由客船寄到汕头等口岸,再送到东山;当地民间批信局的工作人员再到收信人所在镇村,挨家挨户分发。有时,一封信要辗转数月才能到达收信人手里。回信也要如此一番地绕道“奔波”回台湾。

两岸通邮新征程

1987年10月15日,两岸迎来了“破冰”时刻,台湾当局宣布开放台湾居民到大陆探亲。面对台湾当局的这一举动,祖国大陆在第一时间作出热烈回应——欢迎台湾当局开放台胞赴大陆探亲。至此,两岸长达38年的冰封期被打破。一道海峡盈盈水,中间多少离人泪。台湾老兵,这一刻终于踏上故土。

胡马依北风,越鸟巢南枝。2008年12月15日海峡两岸直接通邮,两岸人民盼望了数十年之久的全面、直接、双向通邮终于变为现实。著名台胞祖籍地的东山岛与台湾亲人鸿雁频传,仅铜砵村黄镇国,几十年来就为村里的“寡妇”们代笔近千封,被誉为“海峡鸿雁”。

海峡隔不断亲情

两岸改革开放初期,随着大批去台人员的大量返回故乡探亲,他们为台湾的亲戚、朋友介绍大陆姑娘嫁往台湾,充当起“红娘”的角色。2017年东山县台办工作人员前往台湾进行乡镇对接交流,在台湾云林地区自发组织聚会,能够赶到现场参与接待大陆参访团的东山新娘人数达30多人。随着这批嫁往台湾的姑娘与东山娘家的通讯往来、款物交汇的频繁,“台批”量增加,无形中为“台批”注入新生的内容。

如今,随着现代通讯科技的发展,作为亲人间沟通情感的载体,家书这种形式似乎已经远离了我们的生活,“台批”也逐渐退出历史的舞台。但是,“台批”在促进推进两岸交流交往和东山经济发展做出巨大的贡献,是体现两岸人民同宗同源、血浓于水,两岸同属于一个中国的历史见证。征集“台批”信件,抢救和保护海峡两岸来往书信和有关证件的“台批”珍贵历史档案,历史意义重大。

胡马依北风 越鸟巢南枝

——“台批”见证两岸“三通” ⊙黄辉全 沈福山 文/图

2020年12月01日

胡马依北风 越鸟巢南枝

——“台批”见证两岸“三通” ⊙黄辉全 沈福山 文/图

2020年12月01日