佛手图

“妙相终成果,清香不让莲。交枝疑合掌,屈指欲为拳。”这是明代徐熥《咏佛手柑》中的诗句,把佛手描绘得活灵活现。《红楼梦》第四十回中写贾探春房中大盘子里盛放着数十个佛手,书中道:“左边紫檀架上放着一个大观窑的大盘,盘内盛着数十个娇黄玲珑大佛手。”

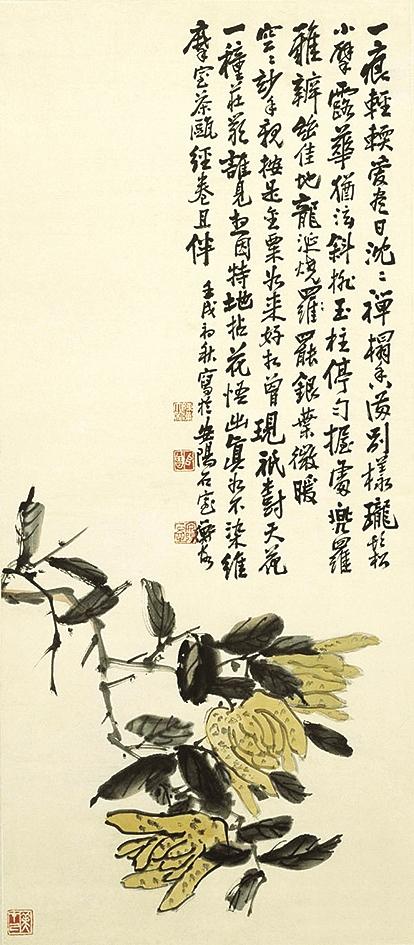

佛手也是画家的爱物。陈师曾的《佛手图》,现藏于北京故宫博物院,纸本,设色,纵94.9厘米,横41.5厘米。图中一佛手枝上挂三个金黄色的佛手果,形态各异,栩栩如生。画面右上方自题:“一痕轻软,爱尽日沉沉,禅榻香满。别样玲珑松小擘,露华犹泫。斜挑玉柱,停匀握处,兜罗难辨。幽佳地,龙涎烧罢,银叶微暖,空空妙手亲按。是金粟如来曾现,只树天花,一种庄严谁见。想因特地拈花悟出,真如不染,维摩室茶瓯经卷相伴。壬戌初秋写于安阳石室。衡恪。”钤“衡恪大利”“师曾”“安阳石室”印。此题文出自清代龚自珍的《露华》,其书法非常精彩,融浓厚的书卷气与金石气于一体,结字大小错落,用笔轻重变化,墨色浓淡枯湿,浑然天成。

此画构图简洁新颖,图文结合,使简单的画面更具深刻的内涵。

陈师曾(1876—1923),名衡恪,字师曾,号朽者、槐堂,祖籍江西省修水县,出生于湖南省凤凰县,擅长花鸟、人物、山水等题材,画面意趣横生,形神并茂。陈师曾晚年得到一块安阳出土的唐代鋕石,出于对金石书法的喜爱,所以将自己的书斋命名为“安阳石室”。

佛手又名香橼、密罗柑、佛手柑,果实在成熟时心皮分离,形成细长弯曲的果瓣,状如手指,故名佛手。佛手最早载于东汉杨孚《异物志》,称之“枸橼”,明代李时珍的《本草纲目》将其释名为“香橼”“佛手柑”。佛手有很好的观赏价值、食用价值和药用价值,被称为“果中之仙品,世上之奇卉”。

佛手味道甜脆,食用由来已久。元代《饮食须知》中写佛手:“揉蒜罨其蒂上,则香更充溢;浸汁浣葛,胜似酸浆也。”从明代开始,佛手作为蜜饯果脯广为流传。清代小说《三侠五义》第三十三回中写道:“金生连箸也不动,只是就佛手疙疸慢饮,尽等吃活鱼。”

佛手泡茶有疏肝健脾的功效。据清室档案中记载,将佛手、梅花和松籽三味,用雪水烹煮,曰“三清茶”,相传康熙、乾隆有饮此茶的习惯。

佛手芳香持久,沁人心脾。《浮生六记》中写道:“佛手乃香中君子,只在有意无意间。”《本草纲目》中说佛手:“虽味短而香芬大胜,置笥中,则数日香不歇。”据说苏东坡写有一副关于佛手的对联:沁人诗脾清流环抱,香分佛果曲径通幽。

娇黄玲珑大佛手

⊙卜显军 文/供图

2023年11月03日

娇黄玲珑大佛手

⊙卜显军 文/供图

2023年11月03日