雍正官窑“大清雍正年制”款

雍正粉彩长颈瓶

雍正珐琅彩滩鸡牡丹纹碗

雍正朝虽然历时仅短短十三年,但在瓷器工艺上取得的成就却是有清一代中官窑的顶峰。品种之多,工艺之精妙,都是其前朝后代无法比拟的。在雍正时期,制瓷业的成就辉煌,尤工仿古。雍正朝制瓷主仿明代宣德、成化、嘉靖、万历等朝代的名窑,在造型上追求古意,尤其偏爱宣德时期的器型和纹饰,图案偏向于工巧雅致。

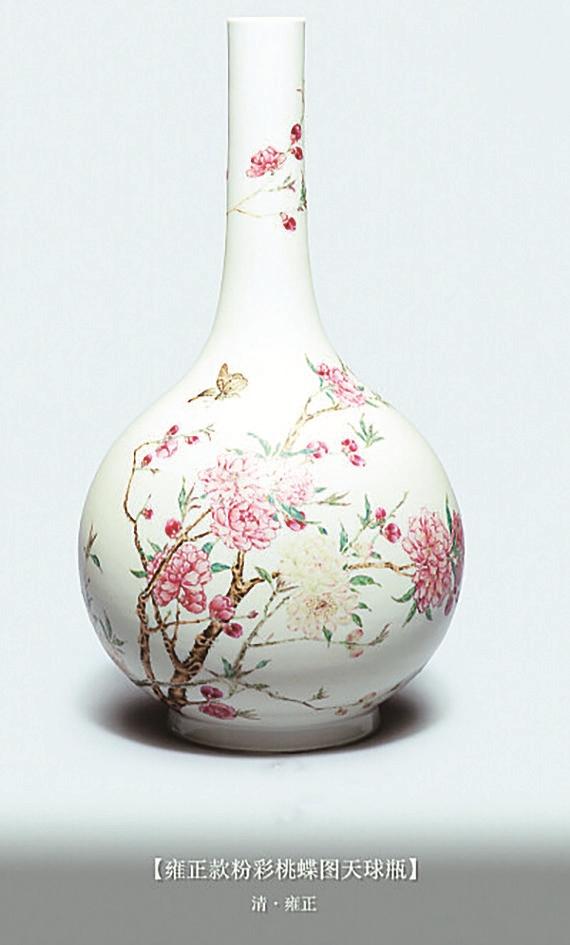

从雍正朝的传世器物来看,雍正时期官窑制瓷业在颜色釉彩、釉里红、珐琅彩、粉彩、斗彩方面各有成就。其中,粉彩瓷器虽然始于康熙时期,但真正将其发展壮大还是雍正时期。雍正时期的粉彩是其官窑瓷器中最重要的代表品种之一。

以粉彩为例,雍正粉彩是在康熙粉彩的基础上发展变化完善而成的新品种。粉彩瓷器以不透明的“玻璃白”做底,利用渲染的方式制作出层次感。雍正时期的粉彩大多是在洁白的胎质和纯净的透明釉烧成的白瓷上进行彩绘,淡雅柔丽,精细考究,又被称为“软彩”。

雍正粉彩的器型大多为上层阶级日常生活使用的盘、碟、碗、壶等。常见的还有六角瓶、罐、笔筒、杯子等。图案纹饰以百花和彩蝶图为主,牡丹、月季、海棠等花卉也很常见。雍正粉彩官窑瓷器底部多有“大清雍正年制”两行六字楷书青花款。

人们审美观的变化直接影响了每个时代艺术风格的流变。雍正瓷器造型风格的演变和时代、政治、社会生活的基本面貌相协调。雍正时期,政治上大规模暴风骤雨的激烈阶级斗争基本结束,社会经济由早期恢复而进入了全面繁荣和发展的阶段,政治生活相对平和安定,因此,人们更加追求柔婉、优美、灵秀、安稳的艺术风格。这也使得雍正时期的瓷器造型具有与前朝截然不同的时代特色和艺术风格。如康熙朝的瓷器风格多挺拔、遒劲,富有壮美的表现形态。而雍正朝则以清雅柔婉见长,器型色调多优美,有别于前朝。

在总体造型上,雍正朝瓷器一般比较小巧,这里的“小巧”是相对而言。这时的器物较之前朝作品的体积显得娇小。而“巧”则是指雍正朝瓷器的造型精细灵巧,较之康熙朝的瓷器,雍正瓷器的胎体一般都较薄。有些薄胎器物更是精巧到纯乎见釉,几乎不见胎骨。例如北京故宫博物院馆藏的“雍正珐琅彩滩鸡牡丹纹碗”,胎体极薄,其轻薄正如文献所形容的“薄如卵幕,口嘘之而欲飞”,能从碗内映照出背面的釉色和花纹,处理得干净利落,突出了器物灵秀柔美的艺术特点。

在纹饰方面,雍正时期的人物瓷绘已经从康熙时期“刀马人”紧张热烈万马奔腾的气氛中脱出,随着粉彩的盛行,人物纹饰主要转向绘仕女、婴戏和文人雅客等方面。虽然当时的人物瓷绘大多追求工整细腻、细瘦腰身、弱不禁风的千人一面,缺乏生气。但是,西洋画的技巧和表现手法还是为清代纹饰绘制注入了新鲜血液,雍正时期制瓷匠人还将写意的风景画运用到作品中作为补景,更好地烘托人物的性格和情感,确有其历史意义所在。

雍正时期瓷器的装饰技法也有所发展,被称为“过枝花”的手法就兴起于此时期。“过枝花”是陈浏在《陶雅》中提到的“自此面以达彼面,枝干相连,花叶相属”,也就是说花叶繁茂的折枝花卉从器物的内墙延伸到外壁,又称“过墙龙”“过墙花”。这一技法对后世的道光、光绪时期影响颇大。代表器物有北京故宫博物院馆藏的“雍正粉彩过枝花卉盘”等。

与斗彩、粉彩、珐琅彩的兴盛相比,雍正时期的青花瓷器就要落寞许多。雍正时期青花瓷器由于仿古风的盛行,逐渐改变了康熙时期瓷器的风格,失去了刀马纹饰的民间风味,也不再具备“墨分五色”的色调韵味。在雍正朝仿明宣德时期的传世作品中,虽然笔力纤巧,工笔精细,却缺乏新意,无永乐、宣德年间的自然流畅,在艺术上变得索然无奇,独创性大打折扣。清人陈浏在《陶雅》中言“雍乾二朝之青花,盖远不逮康窑”,算是比较中肯的评价。

雍正时期的瓷器及器型特点

⊙扶尘君 文/供图

2023年11月03日

雍正时期的瓷器及器型特点

⊙扶尘君 文/供图

2023年11月03日