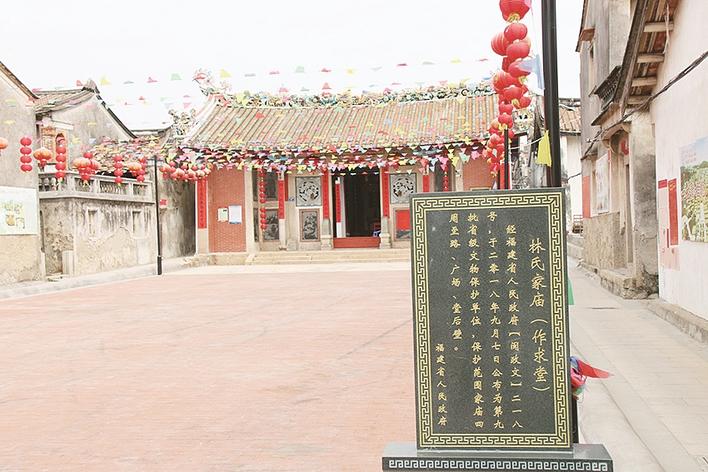

梧龙村中传统民居建筑群一角。2014年入选第三批中国传统村落名录。

始建于明永乐二年(1404年)的“林氏家庙”(作求堂),2018年被省政府公布为“第九批省级文物保护单位”。

开凿于明景泰癸酉岁(1453年)的“龙涎井”

虎头石的“天开文运”,是明嘉靖五年(1526年)福建参政巡海道蔡潮到东山岛巡察时题写的。

东山岛上的梧龙村,历史悠久,文化底蕴深厚,名胜古迹诸多,2014年入选第三批中国传统村落名录;祖祠“林氏家庙”2018年被福建省政府公布为“第九批省级文物保护单位”。作为东山县22个林氏自然村开基祖地的梧龙村,坚持做好文化遗产保护,大力传承弘扬传统文化,从而激发了台胞、海外侨胞对故土家园的热爱,成为凝聚乡愁,维系台侨胞情感的精神纽带。

文化底蕴深厚

名胜古迹众多

村名的由来。梧龙村依山傍海,母亲河浯江汇集了东山岛东南沿海的山水,迂回曲折,缓缓东流入大海。明朝时期,商船可从村东后江湾海口经浯江驶进村前“永清桥”码头装卸货物。《梧龙林氏族谱》记载:“浯者,吾旁水而居,吾即茂林姓也”。村开基祖林氏携妻儿于明朝洪武二十七年(1394年)从诏安县梅岭林厝迁入东山岛,选择在这片“山不高而秀丽,水不深而澄清之地”定居下来。因在大祖祠南面有五处树篮(林),故起名为“五篮”(林),也叫“五笼”村。明末七世祖林震巧取浯江、龙山之义,更名为“浯龙”村。清代秀才林清音想到全村人姓林,木则林,因而取义以梧乃旺木之象,又改名为“梧龙”。

祖祠“林氏家庙”。始建于明永乐二年(1404年),属抬梁式木构架建筑。主堂上方挂着“作求堂”金字牌匾。“作求”出自《诗经》的“世德作求”,意在希望子孙的言行符合儒家的道德规范。厅堂悬挂“中宪大夫”“清勤自励”等牌匾。立柱门框刻着很多先人流传下来的对联。其中一对:“大树荫多人勿忘祖宗培植,合米煮有饭宜戒子孙分居。”意在强调不忘宗功祖德的庇荫和传承,告诫子孙只有团结才有力量。“林氏家庙”于2018年被省政府公布为“第九批省级文物保护单位”。

“林氏家庙”是东山县林氏宗亲代表举行“春秋二祭”先祖盛典的神圣之地。每年农历正月十二“扛酒节”是村独有的600多年传统民俗,也是全村最热闹的大喜日子。当天子夜一过,村中鞭炮声此起彼伏,乡亲把准备好的丰盛贡品挑到庙前大埕,又扛来一坛坛美酒,燃放烟花礼炮,祈祷来年国泰民安、风调雨顺、五谷丰登。

漫步古村落保护区,可见六百年前先人在这结草为庐的地方,如今还是一大片保留完整、规模壮观,极具特色的古代传统民居建筑群。村中共有传统古民居132间,总面积达2.7万平方米。2014年入选第三批中国传统村落名录。

“林氏家庙”前的浯江边,有一口开凿于明景泰癸酉岁(1453年)的“龙涎井”。即使大旱之年,仍可满足全村人畜饮用。如今,村民们仍在使用这口井水浇菜。

“龙山寺”(俗称梧龙大庙),始建于明朝弘治十五年(1502年),历经几次依原貌重修,保留明清时期土木建筑。主殿供奉开漳圣王陈元光部将李伯瑶与平德妙顺夫人邵氏的金身,尊称“王爹王妈”。1988年被县政府批准为文物保护单位。

“龙山寺”往南一百多米屹立着一座“龙峰宝塔”,它前身始于明洪武二十年(1387年),江夏侯周德兴奉命赴铜山(东山)岛筑城,为联防抗御倭寇骚犯建筑的烽火台,之后村先祖几次迁建。

村西虎山上的“天开文运”,史记是明嘉靖五年(1526年)福建参政巡海道蔡潮到东山岛巡察,在一块虎头石上题写的。先贤们意识到只有办学才能开启文运。清代时期,他们在位于浯江畔的蛤蟆山修建太师公庙,创办了“浯江别墅”私塾,并将蛤蟆山改为“揭榜山”,对文化知识的普及、人才的培养发挥了重要作用。如今,太师公庙、“浯江别墅”遗址犹存。

涌现多位名人 事迹世代相传

《梧龙林氏族谱》记载着明朝《清廉勤政的林震》、明朝《孝思不匮的林镇家》、清朝《为民惩霸的林清音》《抗清英雄“义兴会”首领林美圆》《孝子公》《节烈妈》《三义公》等许多历史人物事迹。这里简要介绍三位人物。

七世祖林震,官号同知,出生于明万历乙丑(1585年),32岁上京赴考,榜上为“明经”,道台周再兴任他为书史,管户籍兼钱粮主簿。38岁调任河南擢升六品太仓(今太康)府同知。他爱民如子,勤政清廉。崇祯年间,太仓旱涝不均,蝗虫祸害。他带领百姓挖井、引泉水,灌溉农田,教百姓点灯扑蛾,从而使太仓五谷保收,他深得全府八县民众拥戴,吏部嘉奖他“清正自励”牌匾。崇祯戊寅(1638年)晋升为四品,擢升直棣太仓府。朝廷表彰他为官清廉,诰赠“中宪大夫”之匾,现悬挂于“林氏家庙”。

秀才林清音,出生于清嘉庆十八年(1813年),是清代咸丰年间廪生,因肤色黑,生肖属鸡,又称“乌鸡秀”。他天资聪颖,能写善辩,足智多谋,灵活善变,好打抱不平。至今流传着他《惩霸解民愤》《巧计罚衙役》等许多故事。他四书五经过目成诵,诗词歌赋颇为精通。有许多巧联妙对脍炙人口。如戏台对联:“千里路途七八步,百万雄兵四五名;忠奸善恶假戏真做,红粉佳人有哭无泪”等。

抗清首领林美圆,出生于清嘉庆壬申年(1812年)。从小喜欢耍枪弄棒,善交英雄豪杰。清咸丰三年(1853年),岁值饥荒、朝廷暴政,民怨沸腾。受“小刀会”的影响,林美圆即在五都(东山岛)组织“义兴会”,当年农历四月初九在瓮底坑宣布起义,共有十八个村的近千名青壮年参加。这是东山历史上唯一的农民起义。四月十二他率义兴军攻陷铜山城,但在四月十八贸然进兵诏安县,不料遭清军伏击,退守梧龙村。清兵大举围剿杀害义兴军和百姓,林美圆只好带领一班人连夜乘船去星洲(新加坡),加入地址在中国街4号的福建帮“义兴公司”。林美圆作为农民起义运动的领袖,为了推翻封建统治,帮助劳苦大众谋幸福的壮举,值得青史流芳。

传承传统文化 凝聚台侨亲情

古浯江这条母亲河哺育了梧龙村一代代儿女。在今日村民的心目中,浯江仍然是他们源远流长的血脉和精神家园。村多方筹措资金对浯江进行生态修复和水体净化,建成浯江文化公园。坚持发掘历史丰富精神资源,在“林氏家庙”、浯江公园等地,建立文化长廊和宣传栏,绘制图文并茂的壁画、编写书籍,介绍重点文物古迹、历史名人故事、家风家训等。积极开展“讲好家乡故事,传承历史文化”等活动,营造保护传承传统文化的浓厚氛围。

有关专家认为:梧龙村现存的诸多名胜古迹,对于研究明清时期的东山岛历史、军事、科技、文化、政治、经济和建筑艺术等方面具有重大价值和意义。该村涌现的历史名人是台胞、海外侨胞共同敬仰的爱国主义者、民族英雄。他们爱国御辱、忠贞爱民、开拓创新、坚忍不拔的精神,成为中华传统文化,特别是闽南文化的重要组成部分,成为联结闽台骨肉同胞和海外侨胞情谊的精神纽带。

早在明清时期,梧龙村就有许多村民因生活所迫等原因,背井离乡去南洋新加坡、马来西亚等国家谋生。上世纪三四十年代,又有数百人去了南洋。明清时期,有部分村民移居台湾。明崇祯六年(1633年),有一部分壮士参加抗击荷兰入侵者后留在台湾澎湖和台南。清顺治十八年(1661年)有13名壮丁随郑成功收复台湾,定居于台南。1950年5月10日东山岛解放前夕,全村就有133名青壮年被强抓去台湾当兵。1987年11月海峡两岸开放探亲后,健在的100余名台胞携子女回乡探亲团聚,到“林氏家庙”祭祖,重游浯江、龙山寺等名胜古迹。

侨胞、台胞热心支持家乡铺桥造路、文教卫生等公益事业建设。在几次分期重修“林氏家庙”、龙山寺等文物的乐捐资金石刻芳名上,铭刻着梧龙村旅居新加坡的近百位侨胞、80多位台胞踊跃捐款的名字。台胞林海南大儿子林盛章,多年担任台北同乡会理事长,热衷于推动海峡两岸经济文化体育艺术交流活动,已20多次带领台胞二三代子女回乡寻根认祖,参加海峡两岸(福建东山)关帝文化旅游节。他还创办东居文创工艺品中心等项目,为家乡文旅事业发展做出积极贡献。

传承传统文化 凝聚台侨亲情

——探访中国传统村落梧龙村 ⊙谢汉杰 文/供图

2024年04月21日

传承传统文化 凝聚台侨亲情

——探访中国传统村落梧龙村 ⊙谢汉杰 文/供图

2024年04月21日