◀漳州古城台湾路117号“捷祥公司”老字号

▶漳州天一信局总部大楼店窗上的罗马字

▲漳州天一信局总部大楼旧址

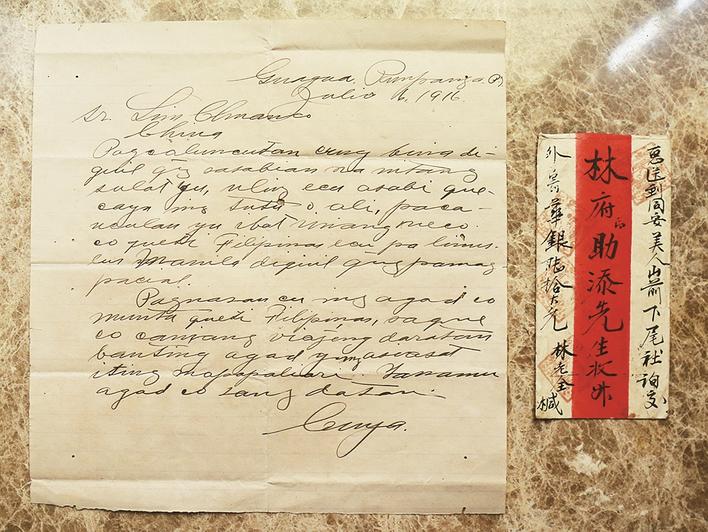

▲1916年菲律宾林老全寄给同安美人山林助添的罗马字侨批

☉林南中 文/图

侨批是闽南侨乡与海外联通交流的一种主要形式。菲律宾作为闽南人海外移民的主要目的地之一,两地侨批往来频繁。在众多菲律宾与闽南的侨批往来中,有一封特殊文字书写的侨批,其批笺文字既类似英文,又像西班牙文,但即使是精通这两种语言的人也难以完全读懂。其实,这种文字便是清末民初在教会及部分闽南方言群体中流行的一种书写方式——罗马字。

清末民初,闽南社会流通着三种主要的书写方式。第一种是传统的文言文书写方式,人们称之为“孔子字”,这种书写方式在当时仍被广泛用于正式的文献和书信中。第二种则是采用官话的白话文书写方式,被称之为“唐人字”,它更贴近当时人们的日常口语。第三种是以闽南口语为基础,采用罗马字母书写的闽南“白话字”。这种书写方式的出现,与当时西方传教士在闽南地区的活动息息相关。

在一封1916年由菲律宾的林老全寄给同安美人山林助添的侨批中,其批封为中文书写,而信笺内容则采用罗马字书写。批封用中文书写,是为了便于在信局或水客间传递,而批笺用罗马字书写,则说明寄批和收批人都是精通罗马字的人,他们很可能是当时信教的人士。这种独特的书写方式,不仅反映了当时闽南侨乡与海外的紧密联系,也体现了中西文化交流的深度。

罗马字的使用可以追溯到1815年,当时英国传教士马礼逊在马六甲英华学院拟定了一套汉语罗马字方案。1850年,这种教会用的罗马字传入厦门,起初是为了帮助传教士更好地学习闽南话,后来,教会用罗马字来翻译《圣经》。教会罗马字也被称作甘为霖方案或《厦门音新字典》方案。第一个用厦门音罗马字翻译《圣经》的是一名叫雅各布的医生。由于罗马字具有易于书写和学习的特点,后来罗马字常常用作闽南教会里的教学教材。

罗马字的学习,十分适合不懂官方传统文言文的人。据说,只要经过几个星期的认真学习,人们便能掌握罗马字的阅读和书写。在闽南地区,由于教会罗马字比汉字更容易入门学习,因此这种教会罗马字也开始在民间流传。罗马字在闽南又称白话字。1855年,罗帝编纂了一部《英—中厦门本地话指南》(即《厦门话课本》)在广州出版。1873年,杜嘉德根据约翰·卢的《罗马化会话字典》(《厦门词汇》)编纂了一部《厦门本地话或口语字典》,即《厦门白话字典》。1894年,罗马字又参考杜嘉德的字典编纂了一部《厦门音字典》。这些书籍的出版,对闽南白话字的形成和发展起了很大的作用。

闽南白话字产生后,在教会里迅速传播,影响很大。这种教会罗马字在闽南一带相对汉字更容易学习,使有音缺字的闽南古语有了另一种书写形式,让人们在交流时语言更加流畅。因此,罗马字由厦门逐渐传播到闽南各地以及台湾和东南亚等使用闽南语的地区。从鸦片战争前后到新中国成立之初,在闽南语系传播的地方,如东南亚、南洋一带的闽南华侨中,罗马字在教会和闽南人集中的地方广为流行。罗马字被大量使用在教会书籍、书信、建筑等方面。

漳州籍著名语言学家黄典诚在1955年《语文知识》杂志的文章中介绍道,使用罗马字的人,在闽南等地约有3万人,台湾省也有3万多人,潮汕及其他省份约有1万人,马来西亚、菲律宾、印尼、缅甸等国家中使用罗马字的华侨也有数万人,合计使用罗马字的人数约有11万人。这一庞大的使用者群体,充分说明了罗马字在当时的社会影响力。

鸦片战争后,随着西方各国到中国的传教士、商人的增多,他们为了学习汉语和传播宗教的需要,也创造和修订了几种汉语拼音方案,如威妥玛字式拼音法(又称威氏拼音法)、邮政式拼音法、粤语拼音法等,其方法是一种将汉字音节转换为拉丁字母的拼音系统。如今,我们仍然可以在一些已成习用的专有名词中看到这些拉丁字母拼音的影子,如“I - ching”(易经)、“Tai - chi”(太极)仍保留威妥玛拼音,北京大学、清华大学、苏州大学等英文名为邮政式拼音,中山大学(Zhongshan Daxue)、孙逸仙(Sun Yat - Sen)为粤语拼音。在各种拼音文字中,以闽南语罗马字的影响最大。

在闻名遐迩的漳州天一信局总部大楼内,其入门处的店窗上方石刻招牌上存有一排罗马字母“KAY YEW PIN TIEN IT”,许多专家学者到这里后对着这似英文非英文的字母发呆,其实这些字母正是罗马字(Church Romanization),店窗上的字母就为“郭有品天一”的意思。无独有偶,在漳州古城台湾路117号,其店招“TSIEH SIANG & CO.”据考证也是采用罗马字书写,其中“TSIEH SIANG”是“捷祥”的闽南语读音,而“& CO.”是“Company”的缩写形式,表示“公司”,意为“捷祥公司”。这种独特的罗马字书写方式,不仅体现了当时闽南地区的语言特色,也反映了中西文化交流的广度和深度。

1949年新中国成立后,随着普通话的大力推广,罗马字逐渐式微。如今,在闽南地区,会使用罗马字的人已寥寥无几,但它在闽南语历史发展中的重要地位仍然是许多语言学专家学者研究的重要内容。这封罗马字的侨批,成了见证这一闽南口语文字发展的活化石,它不仅承载着历史的记忆,也见证了中西文化交流的一个缩影。

侨批中的罗马字:中西语言交融的活化石

2025年03月16日

侨批中的罗马字:中西语言交融的活化石

2025年03月16日