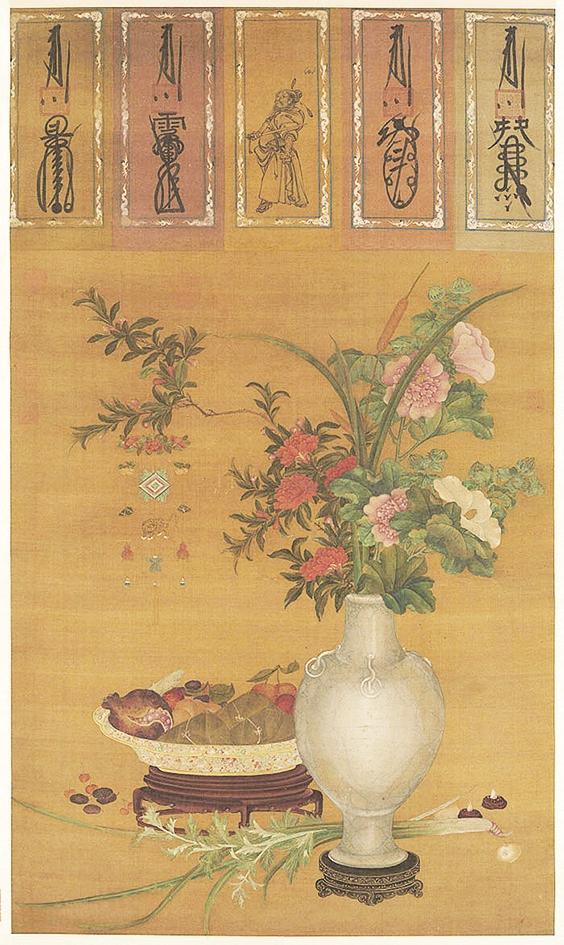

天中佳景图

《天中佳景图》是一幅承载着深厚端午文化内涵的古画,为元代佚名所画。虽作者佚名,已湮没于历史的长河,但这幅画却成为研究古代端午节习俗与艺术表达的重要资料。这幅画以绢本设色呈现,高108.2厘米,宽63.5厘米,现藏于台北故宫博物院。

“天中佳景”这一画题,恰似一把灵动的钥匙,轻轻开启了一扇通往古代端午节的大门。“天中”,作为端午节的别称,蕴含着古人对这一节日的独特认知与深厚情感。整幅画作宛如一幅立体的民俗长卷,将端午节的诸多传统元素巧妙地编织其中,让观者仿佛置身于古代的端午街头,亲身感受那份浓郁的节日氛围。

从画面内容来看,《天中佳景图》描绘了丰富的端午元素。画中瓶插蜀葵、石榴、菖蒲等五月花卉,这些花卉的选择并非随意为之,而是蕴含着深刻的象征意义。蜀葵、石榴在端午节期间盛开,它们鲜艳的色彩和蓬勃的生命力象征着吉祥与美好,为画面增添了节日的喜庆氛围。菖蒲则具有驱邪避疫的寓意,在古代端午节习俗中,人们常将菖蒲悬挂在门上,以祈求平安健康。枝梢上系着的精致香囊,同样是端午节的重要饰品,香囊内装有中草药,不仅散发着宜人的香气,还具有驱虫、防疫的功效,体现了古人对健康的关注和对美好生活的向往。

盘中摆放的粽子、荔枝、石榴等食物,也是端午节不可或缺的节令美食。粽子作为端午节最具代表性的食物,其起源与纪念屈原有关,传说人们为了防止鱼虾啃食屈原的身体,便包粽子投入江中。后来,粽子逐渐成为端午节的重要象征,承载着人们对屈原的敬仰和怀念之情。荔枝和石榴则寓意着生活富足、多子多福,反映了古代人们对美好生活的期盼。

画面上方绘制的四道道教灵符和一幅钟馗画像,进一步强化了整幅画的驱邪迎福寓意。符咒自黄帝时代起就被视为驱鬼的工具,在端午节这个特殊的节日里,人们悬挂灵符,希望能够驱散邪祟,保佑家人平安。钟馗在民间传说中是辟邪的神祇,他的画像具有强大的威慑力,能够吓退妖魔鬼怪。虽然钟馗图像由岁朝除祟演变为端节迎福的习俗迟至明中叶才形成,但在这幅画中,钟馗的出现无疑为画面增添了一份神秘而庄重的氛围,体现了古代人们对神秘力量的敬畏和对平安生活的渴望。

从艺术风格和技巧的角度审视,《天中佳景图》无疑是一件杰作,它展现了画家高超的艺术造诣和深厚的文化底蕴。画家对花卉、果实的描绘达到了出神入化的境界,每一笔都蕴含着深厚的功力,仿佛赋予了这些自然之物以生命。以石榴为例,画家运用细腻的笔触,将石榴果皮的纹理、光泽以及果实的饱满质感都刻画得栩栩如生。那微微裂开的果皮,仿佛在向人们展示着里面晶莹剔透的石榴籽,让人忍不住垂涎欲滴。画家通过对光影的巧妙运用,使石榴呈现出立体感和真实感,仿佛伸手就能触摸到它的质感。对荔枝的描绘同样精彩绝伦,荔枝的外壳纹理清晰可见,色泽红润欲滴,与周围的绿叶相互映衬,形成了一种鲜明的对比,突出了荔枝的鲜美与诱人。画家运用细腻的色彩过渡,将荔枝的圆润和光泽表现得淋漓尽致,让人仿佛能够感受到荔枝在手中的重量和汁水的饱满。在构图方面,画家独具匠心,将瓶花、盘中食物与上方的灵符、钟馗画像巧妙地组合在一起,形成了一个和谐统一的整体。瓶花作为画面的主体,占据了中心位置,宛如一颗璀璨的明珠,吸引着观众的目光。盘中食物则围绕在瓶花周围,如同众星拱月,丰富了画面的内容,使画面更加生动有趣。上方的灵符和钟馗画像则起到了平衡画面的作用,使整个画面既稳定又富有层次感,仿佛是一首优美的乐章,各个元素相互配合,奏响了一曲端午的赞歌。

《天中佳景图》作为一幅端午题材的古画,宛如一座桥梁,连接着古代与现代,让我们能够跨越时空的障碍,感受到古代端午节的独特魅力。在欣赏这幅画的过程中,我们仿佛置身于古代的端午节,与古人一同感受那份热闹与祥和,领略那份深厚的文化底蕴。它让我们明白,传统节日不仅仅是日历上的一个标记,更是民族文化的传承与延续,是我们心灵的归宿和精神的寄托。

在《天中佳景图》中看端午文化

⊙魏益君 文/供图

2025年06月02日

在《天中佳景图》中看端午文化

⊙魏益君 文/供图

2025年06月02日