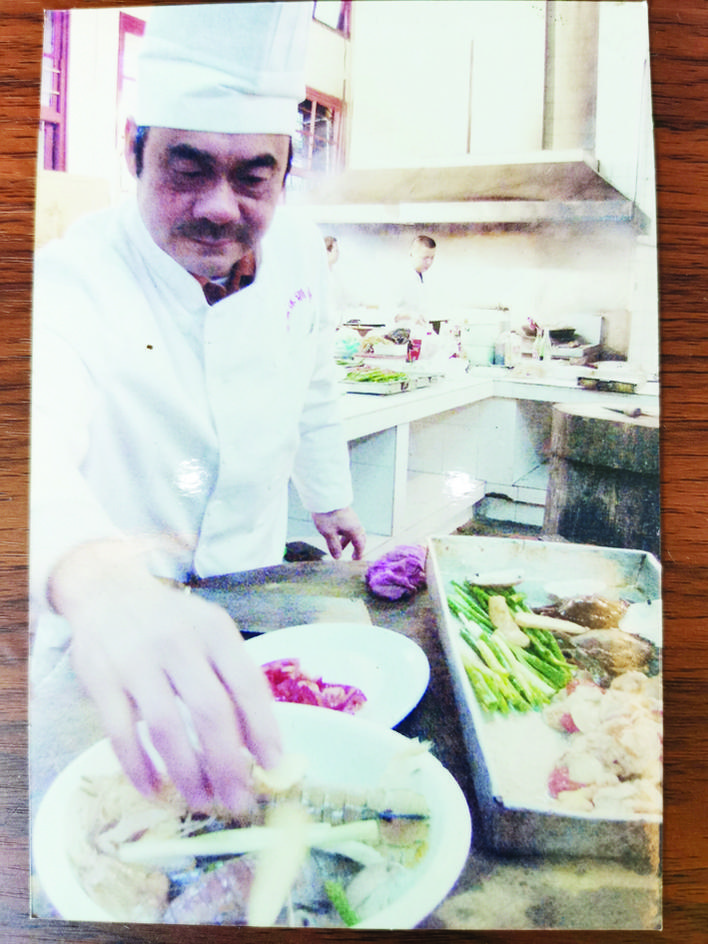

严文忠,是漳州体育训练基地的名人。从1973年开始,他在基地的厨房工作,为中国女排烧了三十几年的饭。他对每个队员的口味了如指掌。虽然已经退休十多年,但说起自己的经历,他依然历历在目、如数家珍。

了解每个队员口味的“中西大厨”

“我记得那时候,每天早上配好了菜,我就到场地去看女排姑娘们训练。掐着点等她们下课,再一溜烟跑回厨房开火炒菜。这样队员下了课,到食堂随时都能吃上热菜热饭。”严文忠说,1973年他从部队退伍后,便分配在漳州体育训练基地。1976年,从北京来了五支女排队伍到漳州集训。为“把每一个队员都招待好”,身为厨师长的他潜心钻研烹饪、运动食谱和营养学。

漳州物产富饶,海鲜水果应有尽有,这为严文忠做好烹饪提供丰富的食材。漳州海蛎煎、手抓面、五香、炒米粉、卤面等特色小吃,常常出现在女排姑娘们的餐桌上,受到欢迎。

“严叔啊,你做的菜都很好吃,可是我们没有吃上面食,就好像没有吃上饭一样。”有一天,来自辽宁省的一位队员跟严文忠说了这么一句话。他突然意识到,自己做的都是南方菜,女排姑娘们来自五湖四海,在口味方面自然也是天南地北。土生土长的严文忠刚开始并不擅长北方菜,但他立即请了北方师傅,给大家做面食、面点等菜色,自己在一旁认真地学。久而久之,他精通各种北方菜。此外,每天严文忠还做了各种凉拌小菜,如凉拌茄子、凉拌黄瓜以及泡椒、泡菜、泡姜等,给女排姑娘们开胃。

彼时,严文忠已是基地的厨师长,但他每次炒完菜都坚持自己端上桌,或是坐在一边观察女排姑娘们分别喜欢吃什么、不喜欢吃什么;或是和她们拉拉家常,讲讲各自家乡的风味小吃。就这样,他默默掌握了每个人的饮食习惯。如郎平是江苏人,口味偏甜;陈招娣吃饭最快,往往菜还没上齐她就吃饱了;陈忠和是本地人,爱吃漳州小吃……

严文忠这位“南方厨师”,不仅学会了各种北方菜,还贴心地考虑到,女排姑娘们经常要出国训练、比赛,也要适应西方国家的菜品。罗宋汤、沙拉、意大利面……严文忠便研究起了各种西餐,时不时给女排姑娘们换换口味,煮上一些秀色可餐、色香味俱全的西餐,并考虑中西结合、中菜西做,适应女排姑娘们的不同口味。

炖罐“煲出”队员好体质

每天在场地目睹中国女排训练,严文忠深知运动员的辛苦和不易。细心的他发现,很多队员训练结束后累得吃不下饭;还有部分队员担心发胖控制饭量,也吃得少。吃不下饭,营养跟不上,体能没法保证,这可急坏了严文忠。

“我开始重点研究这个问题,每天都给她们换不同的菜。有一年集训,我单单菜就做了近三百道,都是不同的菜色。哪怕某道菜有队员非常喜欢吃,我也不会连续上。因为吃多了会腻啊!”严文忠告诉记者,后来基地甚至还出了一本食谱集,专门记录这些“女排冠军菜”。

除了菜色翻新,严文忠发现,漳州的炖罐多含有一些药膳食材,十分养生滋补,是女排队员们补充营养的好食物。“比如‘龙凤汤’,是用蛇肉与鸡肉两种食材,配上党参、枸杞、黄芪、姜、桂圆肉等中药材一起炖。还有莲子鸡、鲍鱼汤、牛筋汤等各种不同功效的炖罐,女排姑娘们都很喜欢。”说起女排姑娘们喜欢的食物,严文忠一脸欢喜,好像又回到了从前。

就这样,女排队员们的营养跟上了,身体素质大大提高,即使加大了运动量,身体也能承受得住。这些无疑都为中国女排接连获胜打下了良好基础。

对“女排精神”有独到见解

2007年退休,严文忠在漳州体育训练基地做了34年厨师,对于“永不言弃”的女排精神,他也有自己独到的见解。

“有一次接近饭点了,我在场地看女排训练,看到郎平在那里训练。她要打一百个球,不是打完就可以了,必须是一百个好球。就这样,她饿着肚子,打了一遍又一遍。练好了才吃饭,练不好她们就不下课吃饭。不只是郎平,中国女排的每个队员都这么拼,都是要这样过五关斩六将的。”严文忠回忆起这些,感慨道,“‘练好了才吃饭’,这也是女排的一种难得的精神呀!”

看到女排姑娘们训练得如此辛苦,严文忠很受触动。所以,他从不催促,只是在一旁默默地等待。等到下课时,他立即跑回厨房开火,很多队员感动得不行,说“多亏了严叔,我们一下课就有热菜热饭吃。这是任何饭店都比不上的。”

“我们这个开饭时间也是马拉松呀!有时候中午到一两点,有时候晚上到八九点才开饭。”严文忠告诉记者,那时候等女排姑娘们吃完饭,自己再收拾一下,回到家往往十点多了。第二天一早,他又赶着准备早餐和配菜,他认为这些看似辛苦的经历“相当值得”。

的确,管好女排队员们的“胃”,踏踏实实地做好她们的“加油站”,无疑是当时严文忠心中最重要的事。

☉记者 曾婷婷 文 王鹏程 供图