题记:“老战士激动的回忆啊,我们在听、在听……”

——贺敬之

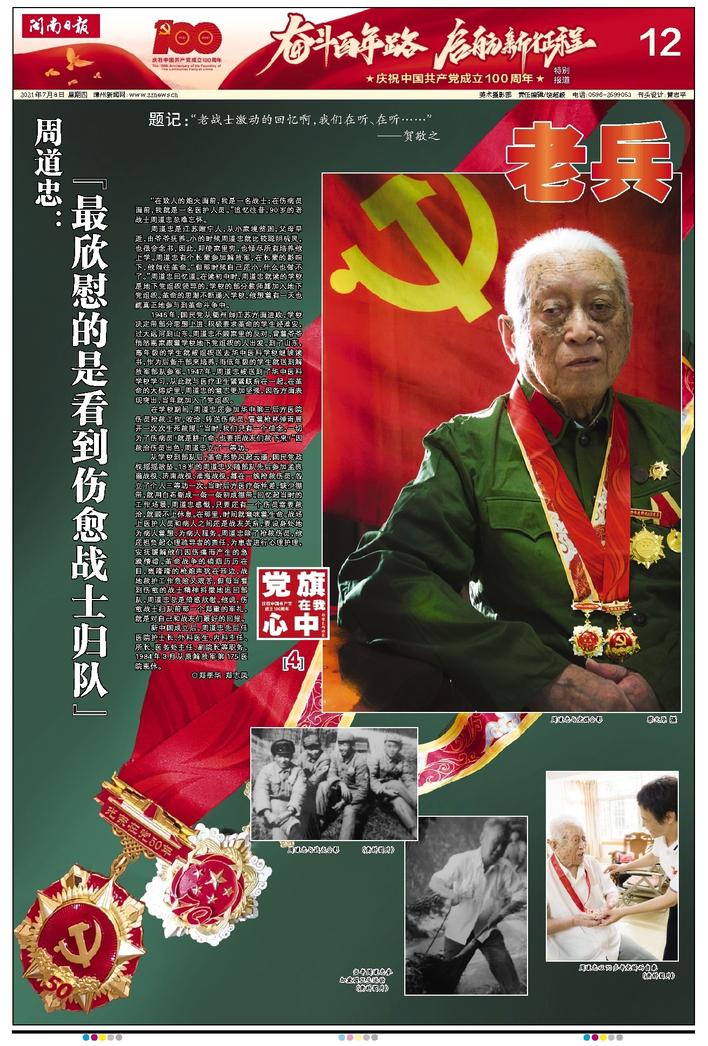

“在敌人的炮火面前,我是一名战士;在伤病员面前,我就是一名医护人员。”追忆往昔,90岁的老战士周道忠总难忘怀。

周道忠是江苏睢宁人,从小家境贫困,父母早逝,由爷爷抚养。小的时候周道忠就比较聪明机灵,也很会念书,因此,即使家里穷,也倾尽所有培养他上学。周道忠有个长辈参加解放军,在长辈的影响下,他向往革命。“但那时候自己还小,什么也做不了。”周道忠回忆道。在读初中时,周道忠就读的学校是地下党组织领导的,学校的部分教师都加入地下党组织。革命的思潮不断涌入学校,他想着有一天也能真正地参与到革命斗争中。

1946年,国民党从衢州向江苏方面进攻,学校决定带部分思想上进、积极要求革命的学生经淮安,过大运河到山东。周道忠不顾家里的反对,背着爷爷悄然离家跟着学校地下党组织的人出发。到了山东,高年级的学生就被组织送去华中医科学校继续读书,作为后备干部来培养,而低年级的学生就送到解放军部队参军。1947年,周道忠被送到了华中医科学校学习,从此就与医疗卫生紧紧联系在一起。在革命的大熔炉里,周道忠的意志更加坚强,因各方面表现突出,当年就加入了党组织。

在学校期间,周道忠还参加华中第三后方医院伤员抢救工作,收治、转送伤病员,冒着枪林弹雨展开一次次生死救援。“当时,我们只有一个信念,一切为了伤病员!就是拼了命,也要把战友们救下来!”因救治伤员出色,周道忠立了一等功。

从学校到部队后,革命形势风起云涌,国民党政权摇摇欲坠。18岁的周道忠又随部队先后参加孟良崮战役、济南战役、淮海战役,都在一线抢救伤员,各立了个人三等功一次。当时后方医疗条件差,缺少绷带,就用白布撕成一条一条制成绷带。回忆起当时的工作场景,周道忠感慨,只要还有一个伤员需要救治,就顾不上休息。在那里,时间就意味着生命。战场上医护人员和病人之间还是战友关系,要设身处地为病人着想、为病人服务。周道忠除了抢救伤员,他还担负起心理疏导者的责任,为患者进行心理护理,安抚缓解他们因伤痛而产生的急躁情绪。革命战争的硝烟历历在目,轰隆隆的枪炮声犹在耳边,战地救护工作危险又艰苦,但每当看到伤愈的战士精神抖擞地返回部队,周道忠总是倍感欣慰。他说,伤愈战士归队前那一个郑重的军礼,就是对自己和战友们最好的回报。

新中国成立后,周道忠先后任医院护士长、外科医生、内科主任、所长、医务处主任、副院长等职务,1984年3月从原解放军第175医院离休。

☉郑季华 郑志凤