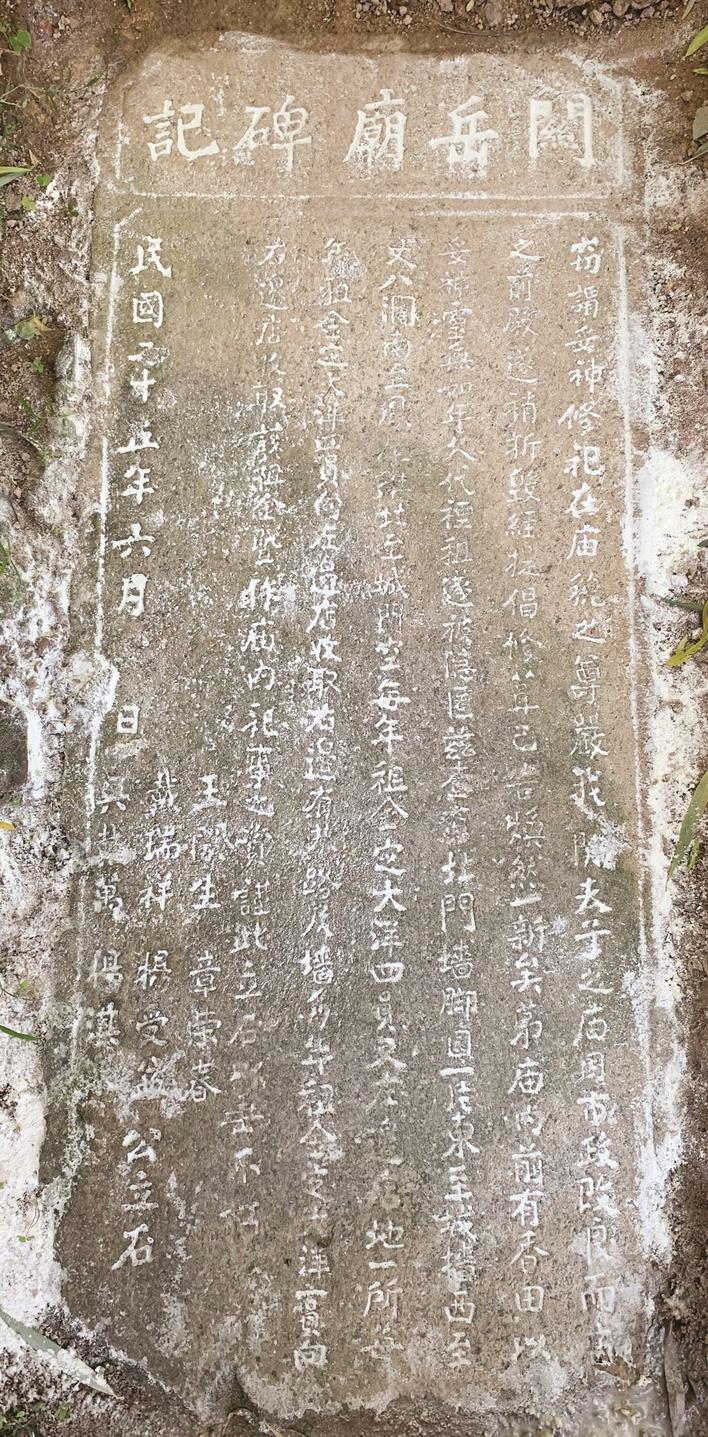

近期,长泰区博物馆工作人员进行石刻调查时,在县级文物保护单位城隍庙内发现一通《关岳庙碑记》,落款为“民国二十五年(1936年)六月”。碑记原铺于地上,现城隍庙管理人员已将碑记移交给博物馆收藏、保管。

关岳庙石碑记,长1.2米,宽0.4米,圭首,碑文均为阴刻繁体楷书,碑额从右向左横刻“关岳庙碑记”,正文竖刻“窃谓妥神修祀,在庙貌之尊严。我关夫子之庙,因市政改良而□之,前殿遂稍拆毁,经提倡修葺,已告焕然一新矣。第庙□前有香田,以妥神灵,无如年久代禋,租遂被隐匿。兹查实北门墙脚园一片,东至城墙,西至丈八洞,南至□□□,北至城门空,每年租金定大洋四员;又左边店地一所,每年租金定大洋四员,向左边店收取,右边有共路及墙,每年租金定大洋一员,向右边店收取。该租金暨作庙内祀事之资,谨此立石,以垂不朽。王关生、章荣春、戴瑞祥、杨受益、吴戴万、杨淇□,公立石。民国二十五年六月□日。”根据碑文并结合史料记载可知:民国十九年(1930年),长泰县城建市场,改良市政,街道改宽二丈六华尺,使关岳庙的前殿被拆了一部分。民国二十五年,关岳庙经修缮后,庙貌焕然一新,宏伟壮观,保存完整。碑文还记载其庙产、租金及租金用途等情况。碑记因年久风化,有的文字已模糊难辨,但不影响对全文大意的解读。关岳庙惜于民国末期或“文革”期间被拆毁,现已荡然无存。

据史料记载,长泰历史上兴建了十多座奉祀关帝的庙宇,比较有代表性的是县城的内武庙、外武庙。内、外武庙分别位于县城的城墙内外而得名。外武庙至今也只供奉关帝,因此,此次在城隍庙内发现的《关岳庙碑记》,应属内武庙的遗物。

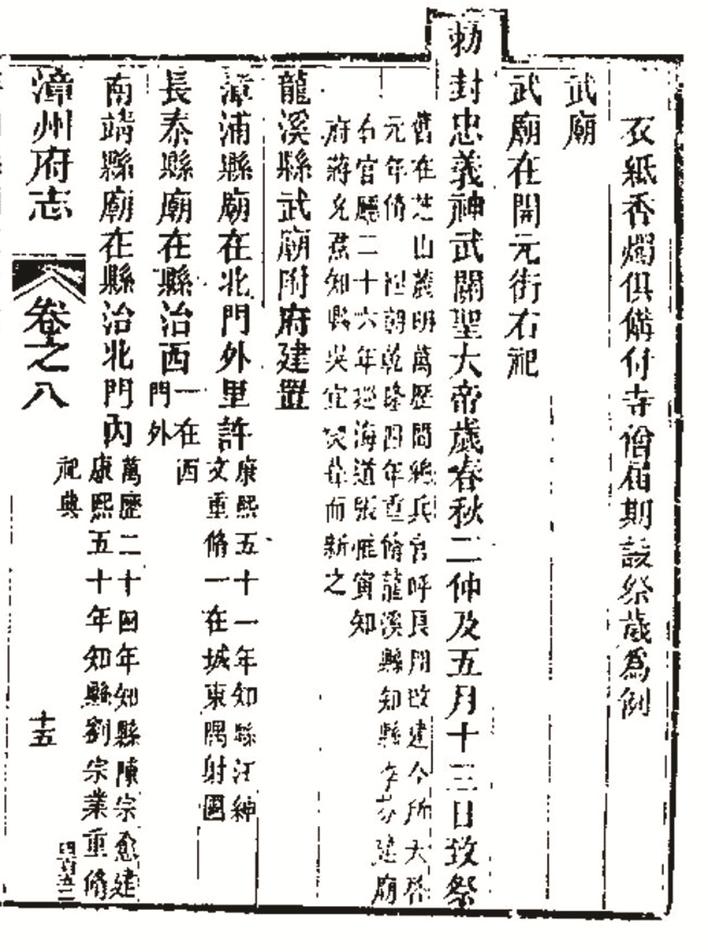

清雍正三年(1725年),朝廷颁令,以关帝庙为武庙,并入祀典,文武百官、各省县百姓按祭孔之太牢祭仪进行春秋两祀。又据清乾隆十五年版《长泰县志》记载:“关帝庙,旧称关王庙。今更建于县治西城隍庙东,每年春秋致祭在此。”新建于县城西城隍庙东的关帝庙即内武庙,主祀东汉末年蜀国名将关羽。因长泰县衙每年都在内武庙举行祭奠仪式,可推测内武庙的建筑规模较大。还可推测,内武庙兴建于清雍正三年(1725年)至乾隆十五年(1750年)之间。在清光绪版《漳州州志》中也有长泰武庙的记载:“武庙,长泰县庙在治西(指内武庙),一在西门外(指外武庙)。”该志尚无与关岳庙有关的记载。

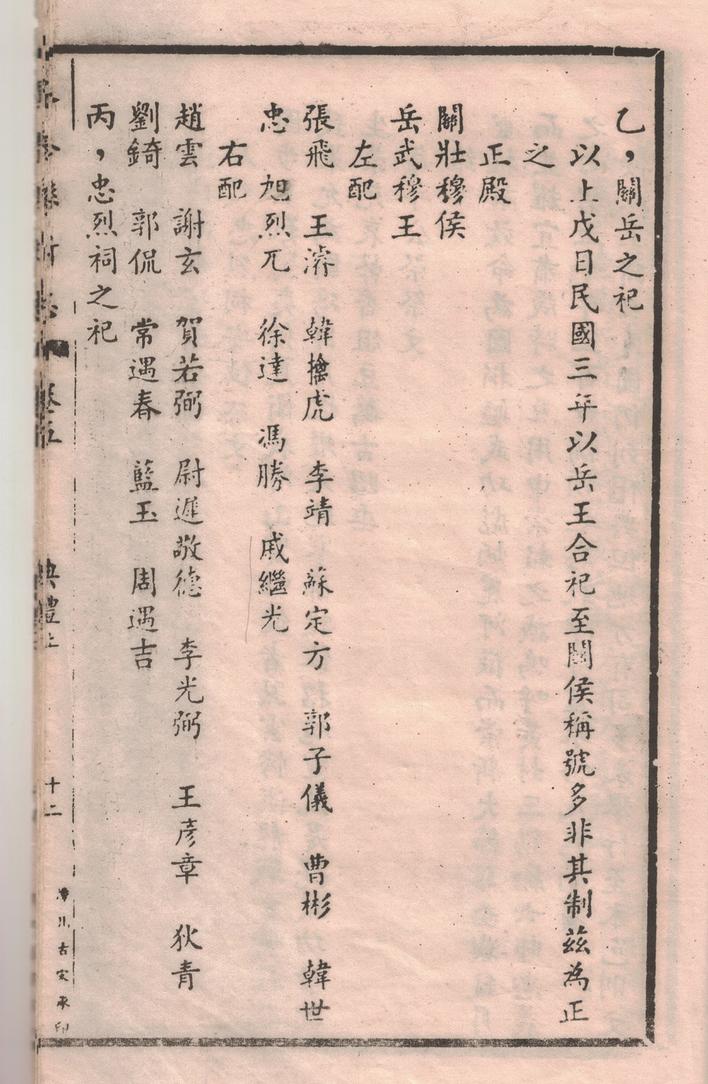

民国三年(1914年),官方颁定祀典,将关羽和岳飞合祀,因此,长泰在内武庙增祀南宋抗金名将、民族英雄岳飞,关岳并祀后,内武庙遂改名为“关岳庙”。据民国版《长泰县志》记载:“关岳之祀,以上戊日。民国三年,以岳王合祀至关侯,称号多非其制,兹为正之。正殿:关壮穆侯、岳武穆王;左配:张飞、王濬、韩擒虎、李靖、苏定方、郭子仪、曹彬、韩世忠、旭烈兀、徐达、冯胜、戚继光;右配:赵云、谢玄、贺若弼、尉迟敬德、李光弼、王彦章、狄青、刘锜、郭侃、常遇春、蓝玉、周遇吉。” 民国年间,长泰关岳庙除奉祀关岳外,还配祀历代骁勇善战、战功卓著的名将24人,每年在春秋仲月上旬的戊日举行祭祀关岳及众名将的仪式。

在我国,素来将关羽和岳飞分别祭礼,很多地方都可见到关王庙和岳飞庙,而将三国和宋代两个不同时代的大将合并祭祀在一起是很少见的。因此,人们称关岳庙为武庙之精华,是百姓崇祀英雄豪杰和开展精忠报国教育之地。

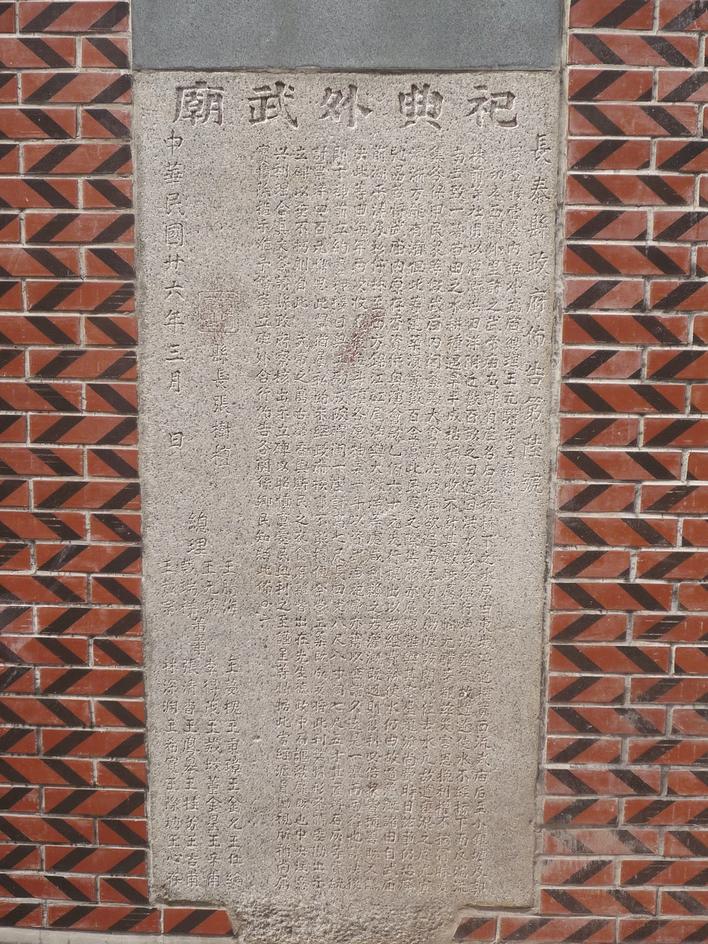

如今,在长泰外武庙还遗留有民国二十六年(1937年)三月立的一通《祀典外武庙》石碑记,碑文为《长泰县政府布告第六号》全文,文末有“总理、戴瑞祥”字样。《关岳庙碑记》中也刻有立碑人之一“戴瑞祥”字样。《关岳庙碑记》《祀典外武庙》分别立于民国二十五年六月、二十六年三月,相差仅九个月,说明戴瑞祥同时参与内、外武庙的管理工作,是一位热心公益事业的人士。

民国年间《关岳庙碑记》的发现,弥足珍贵,说明长泰历史上确实存在过唯一的一座关岳庙,虽已难觅其迹,但通过碑记与史料记载的互相印证,起了补史和证史的作用,为今后研究关岳庙提供了宝贵的实物资料。