■本报记者 黄舒哲 文/供图

问:如今摄影技术这么好,图片编辑软件这么强大,画画的价值何在?

答:摄影是对现实瞬间的捕捉,而绘画融进创作者的记忆和经验,让时空在沉淀中升华。摄影不离实物,再怎么创作,都围绕实物构图摆拍、光影处理。但画画,往往凭脑海里的灵感和思想,甚至可以完全没有实物。当然,构图的基本原则需参照实物。

……

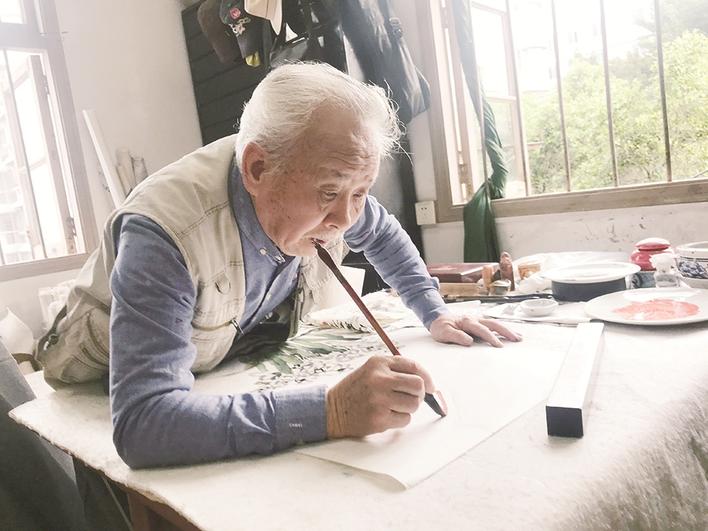

立春之前,一阵霏霏细雨方歇。在新浦路竹围新村一间寓所内,高坚先生谈锋甚健。

记者眼前的这位老人,精神矍铄,气色显不出年逾古稀。他讲到兴头上,眸里透出光,不乏睿智也不乏天真。

怎么理解画画可以完全没有实物?

“比如齐白石晚年画牡丹很多,画的时候非要现场摆一盆牡丹吗?”高坚笑道,齐白石以没骨法描绘盛开的牡丹,笔法甚简,花冠处层层叠叠的花瓣以浓淡不均的洋红写成,形态不甚具体,但尽得祥瑞之气,“牡丹的那份鲜艳,似乎能够燃起他残存的生命力。”

又比如——

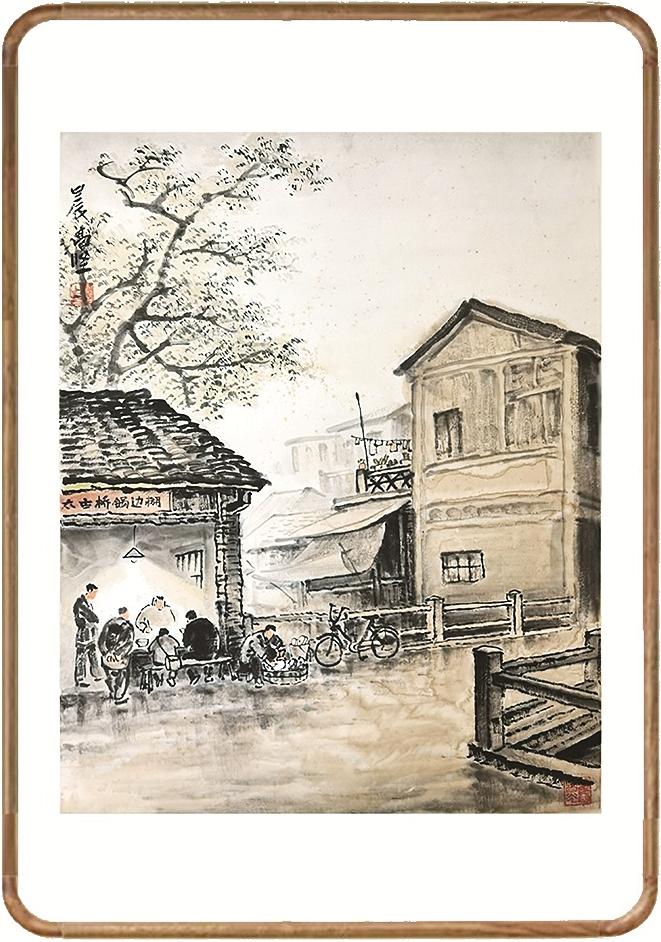

高坚缓缓起身,踱进他的卧室兼画室。显然,知行合一的高老师亟待露上一手。

即兴发挥 意在笔先

不落座,高坚站到临窗那张画桌前,俯身铺纸、濡毫。画具很简单,大小两支毛笔、一方砚、一瓶墨汁、一杯清水、一只用来调色的碟子和几种国画颜色:朱砂、赭石、花青、藤黄、石绿、石青等。

准备妥当后,高坚即以大笔扫出几丛扁平的叶片,苍苍翠翠。

这是画啥?跟在一旁的记者心里忖着。很快,另一支小笔蘸淡墨连续打出多个圈圈,叶丛之上顿时显出一瓣瓣花来。洗笔,换蘸浓墨,轻捷落笔又圈圈,这回是点花心,挨个点。记者再笨也看出来了——画的是水仙花。

完全没有实物,高坚纯凭印象熟练地作画,落笔时有蚕儿啃食桑叶的声音。

脑海里的构图渐次落实到纸上,当添入中国结、红灯笼这些象征新年的物件后,画面丰富了,画的思想也呼之欲出。高坚一鼓作气,率笔点题《仙子迎春》并落款。

现场看作画,记者留意高坚有时笔墨在纸上徐徐拖过后,水墨化出来的水晕很大,但他不慌不忙拿一块纸絮向墨痕上用力按着,直到吸去一部分水分才放手。

“走,小兄弟,再去喝茶!”高坚说着,掷笔,往墙上挂画,“等会彻底干了,再看,效果会更好。”

记者随高坚坐回客厅的座位。啜茶之际,记者直夸高老师思维敏捷、技法娴熟。高坚笑起来嘴角弧度自然上扬,没有故作谦虚的客套。问及师承,高坚来了个欲扬先抑:“鄙人乃画林一草野,自幼喜涂鸦。土生土长的我从未进入高等艺术学府,也没经过名师指导,全靠刻苦自学一直延续到现在。经过几十年的东涂西抹、探索求艺,只要看到好的东西,亦没有门户之见,一律采纳。所以,不管是人物、山水、花鸟、动物等,通通包揽,可谓是个杂牌家。”

情寄丹青 深耕细作

高坚1947年生于漳州。父亲虽为商人,却熟谙丹青,加之祖父收藏颇丰,耳濡目染之下,儿时的高坚向往艺术,七八岁就迷上了画画。

他买纸买笔买颜料,看遍了方圆十几里的祠庙壁画。每次他都使劲地看,好好记住,然后回家画去。这种“土法上马”,练就了高坚超乎寻常的形象记忆。

由于众所周知的原因,高坚和许多同龄人一样,青年时代下到农村。虽然生活艰辛,但他苦中作乐,不仅未辜负艺术天分,还发掘了绘画以外的潜能:学会拉二胡,像阿炳那样“如怨如慕,如泣如诉”地抒情;练就一手精湛的雕塑技艺,一路受用到重回漳州城里,从事园林设计、园林雕塑、大型壁画等创作。

“小时候我总梦想宣纸用不完,一沓一沓让我画啊画啊……”绘画无疑是高坚淳朴的热爱,他说上世纪70年代末返乡,一开始没走职业画家的道路,乃囿于生计:“那时谁不想多挣几个钱?”于是揽业务、忙工程,“雕塑、壁画创作也牵涉绘画,我当然也喜欢,甘心为之付出心血,但长期高负荷运转,身体慢慢也会吃不消。”高坚说闽南地区的一些著名雕塑、庙宇都留下了他的工匠印记。时至今日,当他从那些游人如织的建筑物前经过,心头不免冉冉飘过一缕追忆的温情。

人到中年,养生提上日程,高坚听从亲人的告诫,不再包揽各类杂活,一心以画为业。此前,他遍览古今名家画迹,择善而从,特敬仰清代任伯年之全才,当代沈耀初笔墨之雄浑苍劲、贺友直笔下人物之神气,日积月累,自学深悟,绘画已具个人风貌。

转成职业画家,高坚有了更多自由支配的空间时间。“我认为画画就像耕耘一块自由地,凭个人的爱好,种上自己喜欢的粮食。”高坚说,自由并非懒散的代名词,至少他觉得画作进入市场,那就是向社会提供的产品。“市场很现实,优胜劣汰。想获得多数认可,赢得口碑,就得死磕自己,标准不能定低,要讲工匠精神。”在他看来,艺术生产与种田没什么区别,一分耕耘一分收获,君子爱财坦坦荡荡——首先,画画是活计,为了赚钱;其次,要努力把活计做到最好,对得起客户和自己。

一颗匠心 多副面孔

“高老师一般早晨5点多就起床了。天蒙蒙亮,他已穿梭在古街老巷、阡陌田野。”据高坚的老伴回忆,高坚很注重速写,上世纪80年代,仅速写订成本子就有厚厚20多本,“他速写最初就是为了搜集素材,弄点草图、方案之类的,其实跟拍照很类似。”

记者一听,恍然大悟:所谓“画画,往往凭脑海里的灵感和思想”是可溯源的——没有速写的铺垫,画画势必很难“运用之妙,存乎一心”。

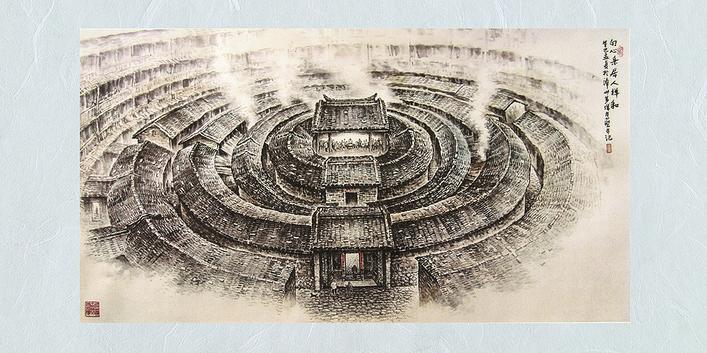

高坚的画在艺术性和市场接受度的融合拿捏上相当稳健。现为福建美术家协会会员、中国书画报社特聘书画家、闽南文化研究会理事的高坚,近年来声名渐显,不断有佳作问世。其土楼画、粗笔写意没骨人物画、水墨古城、牛画最为时人称道。

记者尤其欣赏高坚笔下的布衣生活形态:补鼎的、补笼屉的、补牙的、磨刀的、卖瓜的、街头卖唱的、地摊淘古董的……各色人物、各种营生,既鲜活又有趣,看得眼泪都快笑出来了。那惟妙惟肖的人物表情,那线条、没骨并用的笔墨刻画,极易引来共鸣和思考:原来,这就是我们平常熟视无睹的生活!

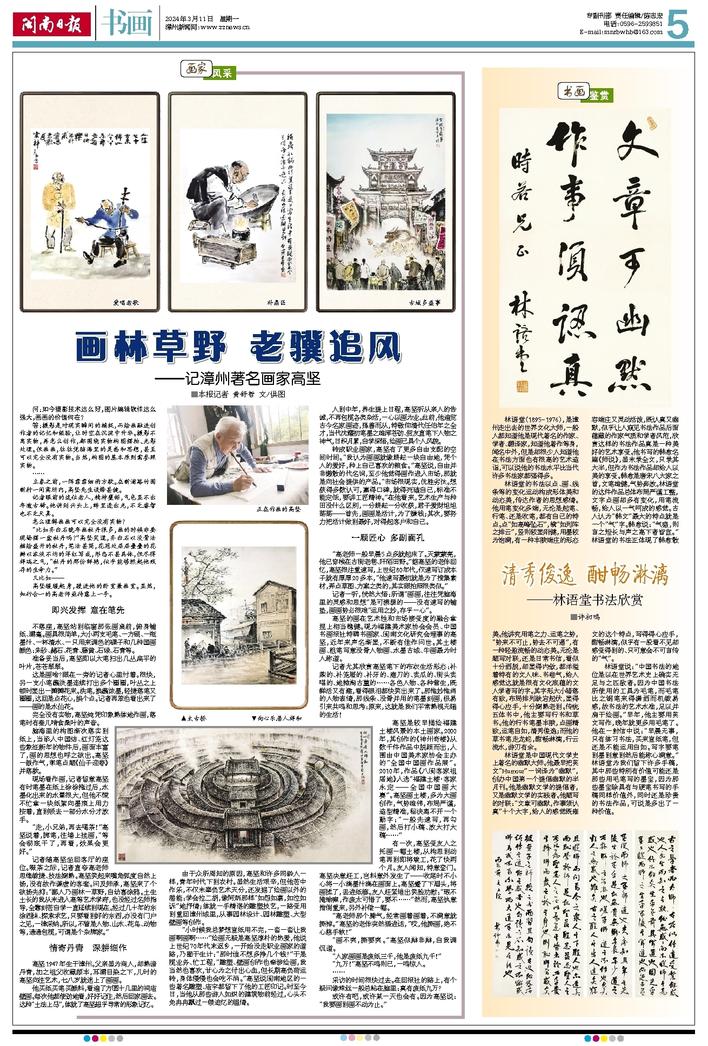

高坚是较早描绘福建土楼风景的本土画家。2000年,其创作的《神州奇楼》从数千件作品中脱颖而出,入围由中国美术家协会主办的“全国中国画作品展”。2010年,作品《八闽客家祖居地》入选“福建土楼·客家永定——全国中国画大赛”。高坚画土楼,多为大画创作,气势雄伟,布局严谨,造型精准,秘诀离不开一个勤字:“一般先速写,再勾画,然后打小稿、放大打大稿……”

有一次,高坚受友人之托画一幅土楼,从构思到动笔再到即将竣工,花了快两个月。友人闻知,特意登门。高坚决意赶工,岂料意外发生了——收尾时不小心将一小滴墨汁滴在画面上。高坚蹙了下眉头,将画揉了,丢进纸篓。友人赶紧堆出笑脸劝慰:“瑕不掩瑜嘛,作废太可惜了,要不……”然而,高坚执意推倒重来,另外补偿一幅。

“高老师那个脾气,经常画着画着,不满意就撕掉。”高坚的老伴突然插进话,“哎,他撕画,绝不心慈手软!”

“画不爽,撕要爽。”高坚似辩非辩,自我调侃道。

“人家画画是废纸三千,他是废纸九千!”

“九万!”高坚不鸣则已,一鸣惊人。

……

采访的时间很快过去。在回报社的路上,有个疑问像蛛丝一般总粘在脑里:真有废纸九万?

或许有吧,或许某一天也会有。因为高坚说:“我要画到画不动为止。”