核心提示

在漳州这片古老的土地上,共有不可移动文物4731个点,数量居全省第二,其中世界文化遗产1处5个点、全国重点文物保护单位27处39个点、省级文物保护单位151处,国保数量位列全省第二,省保、涉台文物及市县保数量均居全省第一。

文物不可再生,文化保护工作至关重要。为进一步加大我市文物保护工作力度,依法履行监管职责,提高监管效率,去年8月,我市特建立文物保护巡查员制度,并于今年6月9日为首批9名文物保护巡查员颁发聘书。

这9位文物保护巡查员中,有热爱文物保护事业的干部群众,也有具有丰富文物工作经验的退休干部、专家学者。巡查内容包括文物本体的保护和文物安全情况,文物保护单位保护范围与建设控制地带内的施工工程、文物保护修缮工程等。

文物保护巡查员就像是时光的守护者,穿梭在古城的街巷之间,与历史对话。近日,记者特别跟随两位文物保护巡查员前往文物点,近距离体验文物巡查工作,踏上漳州文物保护之旅。

盯紧了 文物不能被修“走样”

“看到文物被破坏会心痛,有文物被发现会激动。”文物保护巡查员杨丽华深情地说。杨丽华曾任市文物管理办公室主任,是漳州首位参加福建省文物古建筑保护培训的文物工作者,从事文物保护工作40余年,文物保护事业早已融入她的血液。如今已退休十余年的她仍坚守在文物保护的前线,每每谈起文物,她的眼里依旧充满了光。

“今年正开展第四次全国文物普查,普查范围包括对已认定、登记的不可移动文物进行复查,因此对现有文物进行巡查保护具有紧迫性。”杨丽华介绍道,距离第三次全国文物普查结束,已经过去十多年,曾经修过的文物有不少都“走样”了,需要尽快修复。

文物保护修复是一项长期任务,在此期间,文物保护工程的施工单位便成了重要角色。“但有些施工单位容易产生要让文物‘焕然一新’的误区,导致好心办坏事。”杨丽华回忆道,在漳州某宗祠的修缮过程中,她发现宗祠内古色古香的泥塑和彩绘不见了踪影,取而代之的是新工艺和新物件。而这样的修复与文物保护的宗旨背道而驰,修复竟成了破坏。发现问题后,杨丽华立即联系施工单位进行整改,尽最大可能补救,重新还原祠堂的模样。

当“破坏性”和“修复”联系在一起,人们感到的首先是荒诞。“但文物的价值体现在其斑驳的表面所承载的审美功能、历史价值和文化内涵。文物修复应遵照《中华人民共和国文物保护法》的规定,尽量保持完整性和原真性,也就不需要如此‘创新’。”杨丽华说道。

为了避免类似的情况再次发生,杨丽华成了文物与施工单位之间的沟通纽带。在巡查过程中,杨丽华重视与施工单位沟通交流,反复确认修缮、迁移、重建不可移动的文物的施工单位是否取得相应的资质,仔细检查施工单位是否按审批的方案进行保护工程施工,保证文物建筑施工能够使用原材料、原风格、原工艺进行合理、合规维修。

“很高兴成为文物保护巡查员。”杨丽华说,“我们将发挥起监督与指导作用,一起让文物修复达到最佳效果,帮助文物延年益寿。”

查隐患 用放大镜看小细节

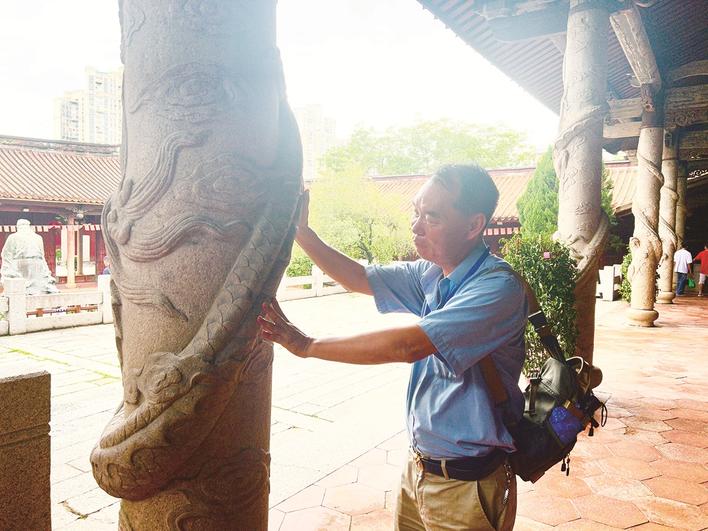

6月19日下午,漳州文庙内人来人往,这些人大多是为子女中考祈愿而来,但其中还有一个人却另有目的,他就是文物保护巡查员林艺谋。漳州文庙,这座承载着千年文化历史的古建筑,在林艺谋的眼中,不仅是一处旅游景点和朝拜圣地,更是他要守护的文物古迹。

穿过层层院落,林艺谋的目光在文庙的每一个角落仔细搜寻。他观察着雕刻精美的石柱,凝视着每一缕岁月镂刻的痕迹。他的脚步在一处石碑前停了下来,石碑修建于清康熙年间,表面虽已有些黯淡,但碑文依旧清晰可见。林艺谋拿出放大镜,仔细查看石碑的每一处细节,确保没有新的损伤出现,才放心离开。

除了对文物本体的细致检查,林艺谋还要留意文物周围的一切。在“五一”假期前进行的一次巡查中,他注意到,龙海区的一处文物内警示标识较少,电线上悬挂着纸制灯笼等可燃物;云霄县的1处省级文物保护单位内排插乱接乱拉,且周边堆放可燃物,工作人员随意抽烟,这些都存在不小的安全隐患。他立即拿出笔记本,详细记录下隐患点的位置和情况,并拍照留证。随后上报相关部门采取相应的措施进行整改。

巡查员的脚步是丈量历史的刻度,一步步探寻着文物的印记;双眼是探照灯,不放过任何一处古迹的细微变化。责任重大、使命光荣,他们用坚守和热爱,守护着这片土地上每一份珍贵的文化遗产。

“文物是十分脆弱的,需要我们用心呵护。一点火星或一只蛀虫都可能对它造成致命打击。”林艺谋说,“因此,我们必须以高度的责任感和细致的态度来对待每一件文物。”

大投入 2020年以来争取上亿元文物保护专项资金

目前,我市共有不可移动文物4731个点(全省第二),其中世界文化遗产1处5个点、世界文化遗产预备名录2处3个点、全国重点文物保护单位27处39个点、省级文物保护单位151处,市县级文保单位1036处,其中涉台文物点306处,革命文物105处。国保数量居全省第二,省保、涉台文物及市县保数量均居全省第一。

这些珍贵的文物,如同一颗颗璀璨的明珠,串联起漳州的历史文脉,同时彰显着漳州区域文明在中国统一多民族国家形成与发展中的独特作用。近年来,漳州市文旅局全面压实文物保护责任,加强文物保护利用和文化遗产保护传承,全力推动我市文物工作迈上新台阶。

强化部门联合,建立联动机制。市文旅局通过发挥全市文物管理委员会作用,进一步细化全市文物管理委员会各成员单位的文物安全职责,定期召开全市文物管理委员会成员大会,研究部署文物保护工作。与市自然资源局、市住建局相关部门建立历史文化遗产联席会议制度,重点就文化遗产普查、多部门联审联评和动态监测、完善文化遗产保护专家库等方面进行全方位合作;与市应急局、市消防救援支队联合开展了文博建筑消防安全暗访暗查、国有文博单位智慧用电系统安装、行业标准化创建现场会、消防培训演练等。市级文物保护联动机制进一步形成。

同时,市文旅局还不断加大资金投入,推进文物修缮。2020年以来,累计争取到11713万元的文物保护专项资金,用于109个项目保护修缮。从世界文化遗产的南阳楼、田螺坑,到国保单位的南山宫、漳浦文庙,再到省级、市县级的文保单位,这些修缮工程不仅是对历史的尊重,更是对文化的传承。此外,市财政还每年安排文物保护专项经费525万元,用于市本级文博事业发展。近年来,全市新建设了漳州市博物馆、龙海区博物馆、长泰区博物馆、平和县博物馆等公共文博场馆。

展望未来,漳州市文旅局将继续筑牢文物安全防线,提升基层文物安全管理水平;扎实做好第四次全国文物普查工作,全面掌握不可移动文物的数量、分布、特征和保存现状。同时还将继续提升世界文化遗产的保护水平,推进各项保护修缮工程,并积极创建国家考古遗址公园;改革提升博物馆公共服务水平,加强活化利用和有效传播,让文物真正活起来,成为连接历史与未来的桥梁。

相关链接

漳州市首批文物保护巡查员名单

杨丽华 市文管办原主任(退休),专业技术职称为研究馆员,专业领域为考古、保护工程(保护规划)。

汤毓贤 云霄县博物馆原馆长(退休),专业技术职称为研究馆员,专业领域为陈列展览、社会教育。

林艺谋 华安县博物馆原馆长(退休),专业技术职称为研究馆员,专业领域为保护工程(保护规划)、陈列展览。

吴其生 漳州市博物馆原馆长(退休),专业技术职称为研究馆员,专业领域为陈列展览。

陈立群 东山县博物馆原馆长(退休),专业技术职称为研究馆员,专业领域为陈列展览。

张大伟 市图书馆原馆长(退休),专业技术职称为副研究馆员,专业领域为地方文史。

涂志伟 漳州市闽南文化研究会会长,专业领域为闽南文化。

江焕明 漳州市政协海峡文史馆原馆长(退休),专业技术职称为副研究馆员,专业领域为地方文史。

林南中 来自中国农业银行漳州分行,专业技术职称为研究员,专业领域为闽南文化(古钱币、侨批、古建筑等)。