七月的长泰,骄阳似火。

在一个个重大项目的建设现场,塔吊林立,车辆穿梭,工人们正争分夺秒抢进度、赶工期,彰显追赶发展的蓬勃活力——

今年1-5月,长泰全区规模工业增加值增长10.8%,固定资产投资增长9.1%,地方公共财政收入增长9.4%,均高于全省、全市平均水平……若拉长时间线来看,“撤县设区”后的长泰,成绩更为亮眼:连续两年获评全省城市发展“十优”区,连续三年在全市绩效考评中位居前三、去年位居全市第一,获评国家级健康区、全国学前教育普及普惠区、中国最具投资潜力特色示范县、全国休闲农业与乡村旅游示范县、全国首批县域商业“领跑县”等荣誉。

一组组成绩的背后,既是经济活力的持续激发,是发展后劲的持续增强,是集群产业的持续提质,是营商环境的持续升级,同时也是全区上下干事创业、奋勇争先的结果——近年来,长泰区以争优争先争效为导向,全面实施“1658”强区工程,为高质量发展点燃了“强劲引擎”,在龙津大地上跑出了强区建设的“加速度”。

名片点击

“1658”强区工程

1个目标:稳定进入全省“十优”区目标。

6大重点产业工作:开展做大做强三大主导产业链、开发建设城市重大片区、打造乡村振兴“长泰样板”、推动文旅康养产业提升、加快开发区品牌创建、促进军民融合产业发展等六大重点产业工作。

5大专项行动:实施产业项目提质行动、生态文明建设行动、人才人气倍增行动、营商环境提升行动、民生福祉提升行动等五大专项行动。

8大指标:抓实地区生产总值、规模工业产值、公共财政总收入、生态环保指数、城镇化率、科技创新投入强度、营商环境指数、人均预期寿命等八大指标。

特色产业提档升级 县域发展动力强劲

推动高质量发展,要善于抓最具特色的产业、最具活力的企业。

对于长泰而言,电子信息、智能制造、新材料就是“最具特色”的产业。为此,长泰对三大主导产业进行再梳理、再剖析、再细化,实行产业“链长制”,打造物联网数字经济产业园等3个标准化工业园区(产业社区)试点,不断在扩容增量、产城联动、科技赋能等方面发力,加快发展新质生产力。1-5月,三大主导产业实现产值220.2亿元,增长13.6%,并成功培育省级中小企业特色产业集群——新型电子元器件产业集群。

在发展三大主导产业的同时,作为“状元故里”“闽南宝地”的长泰也吸引了全国游客的目光。长泰区围绕构建全域旅游统一大市场,连续举办四届全域旅游发展大会,积极抢占文旅发展新赛道,探索“体育+消费”融合发展新路径,承办2024年中国气排球公开赛、2023年中国·长泰乡村气排球公开赛等,不断丰富体育消费场景、释放体育消费潜力。2023年,长泰接待游客人数、旅游收入分别突破500万人次、50亿元大关。

“强区”发展根基在产业,支撑落在一个个具体项目上。为了更好保障项目建设,长泰将省、市、区三级的所有重点项目全部录入“长泰区智慧项目管理平台”,以台账形式“挂”到了网上,实时“直播”项目信息、进度、数据等情况,既有效解决纸质督办的滞后性问题,又有效将进度记录以便随时跟踪。今年来,21个省级重点项目累计完成投资41.72亿元,完成年度计划的66.01%,超序时进度16.01个百分点,为县域经济发展提供了有力支撑。

一体推进城乡发展 生态家园更加宜居

保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力。在推动“强区”建设过程中,长泰始终坚持绿色发展、持续擦亮生态底色,不断提升城乡宜居指数。

从“牛奶溪”到“碧水流”,长泰拿出“硬核”的治水方案——建立工业污水“一图两端三监管”机制,实施“污水零直排区”项目,分三年全面开展管网建设、污水收集、溯源处理等工作,目前国控洛滨断面均值达标并创五年来最好水平。

从制度落实到科技赋能,长泰不断刷新“蓝天白云”的“靓丽颜值”——通过DOAS大气走航监测、颗粒物雷达定点扫描等先进科技手段,实现精准溯源,并在全市创新建立“点位制”,由乡镇党政主官担任36个大气微站“点位长”,形成事事可落实、件件可追踪的大气环境治理新格局。2023年,长泰城市优良天数比率达99.5%。

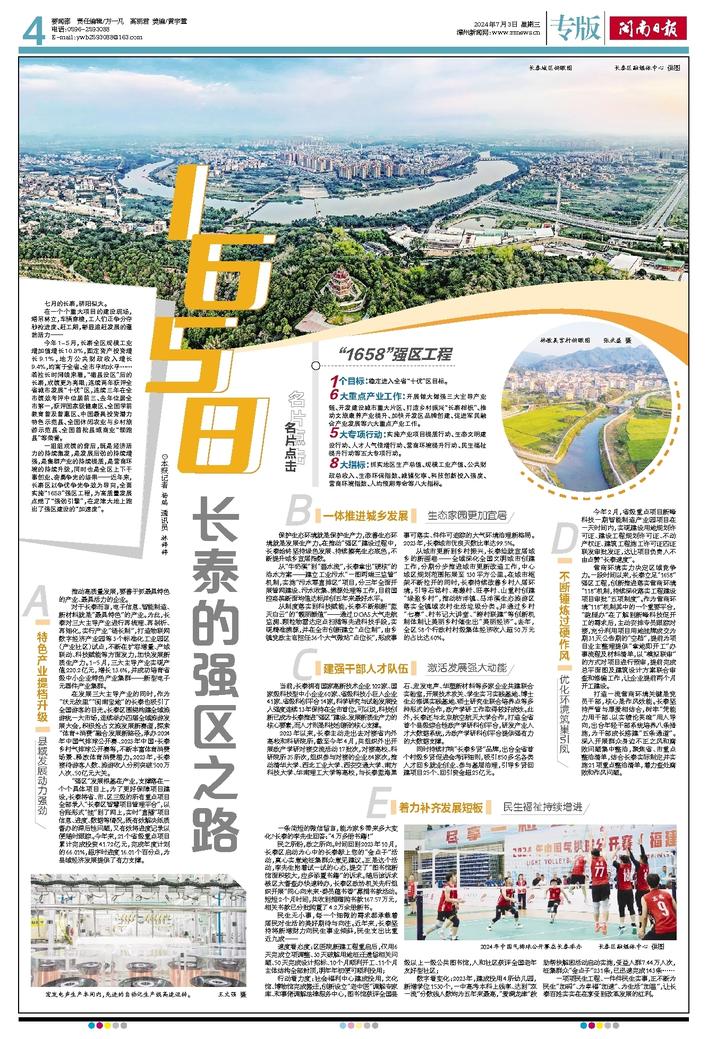

从城市更新到乡村振兴,长泰绘就宜居城乡的新画卷——全域深化全国文明城市创建工作,分期分步推进城市更新改造工作,中心城区规划范围拓展至130平方公里。在城市框架不断拉开的同时,长泰持续改善乡村人居环境,引导石铭村、高濑村、旺亭村、山重村创建“绿盈乡村”,推动枋洋镇、马洋溪生态旅游区落实全镇域农村生活垃圾分类。并通过乡村“七赛”、村书记大讲堂、“跨村联建”等创新机制体制让美丽乡村催生出“美丽经济”。去年,全区58个行政村村级集体经济收入超50万元的占比达60%。

建强干部人才队伍 激活发展强大动能

当前,长泰拥有国家高新技术企业102家、国家级科技型中小企业60家、省级科技小巨人企业41家、省级科创平台14家,科学研究与试验发展投入强度连续13年保持在全市首位。可以说,科技创新已成为长泰推进“强区”建设、发展新质生产力的核心要素,而人才则是科技创新的核心支撑。

2023年以来,长泰主动走出去对接省内外高校和科研院所,截至今年4月,共组织外出开展政产学研对接交流活动17批次,对接高校、科研院所35所次,组织参与对接的企业84家次,推动清华大学、西北工业大学、西安交通大学、南方科技大学、华南理工大学等高校,与长泰蓝海黑石、宏发电声、华塑新材料等多家企业共建联合实验室,开展技术攻关、学生实习实践基地、博士生必修课实践基地、硕士研究生联合培养点等多种形式的合作,政产学研工作取得较好成效。此外,长泰还与北京航空航天大学合作,打造全省首个县级综合性政产学研科创平台,研发产业人才大数据系统,为政产学研科创平台提供强有力的大数据支撑。

同时持续打响“长泰乡贤”品牌,出台全省首个村级乡贤促进会考评细则,吸引850多名各类人才回乡就业创业、参与基层治理,引导乡贤回建项目25个、回引资金超25亿元。

不断锤炼过硬作风 优化环境筑巢引凤

今年2月,省级重点项目新峰科技一期智能制造产业园项目在一天时间内,实现建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、不动产权证、建筑工程施工许可证四证联发审批发证,这让项目负责人不由点赞“长泰速度”。

营商环境实力决定区域竞争力。一段时间以来,长泰立足“1658”强区工程,创新推进落实营商环境“118”机制,持续深化落实工程建设项目审批“五项制度”。作为营商环境“118”机制其中的一个重要平台,“跑腿办”在了解到新峰科技促开工的需求后,主动安排专员跟踪对接,充分利用项目用地挂牌成交为期31天公告期的“空档”,提前为项目业主整理提供“拿地即开工”办事流程及材料清单,以“模拟联审”的方式对项目进行预审,提前完成总平面图及建筑设计方案联合审查和修编工作,让企业提前两个月开工建设。

打造一流营商环境关键是党员干部,核心是作风效能。长泰坚持严管与厚爱相结合,树牢“凭能力用干部、以实绩论英雄”用人导向,出台年轻干部系统培养八条措施,为干部成长搭建“五条通道”。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治,聚焦省、市重点整治清单,结合长泰实际制定并实施21项重点整治清单,着力查处腐败和作风问题。

着力补齐发展短板 民生福祉持续增进

一条简短的微信留言,能为家乡带来多大变化?长泰的李先生回答:“4万多册书籍!”

民之所盼,政之所向。时间回到2023年10月,长泰区启动为心中的长泰献上您的“金点子”活动,真心实意地征集群众意见建议。正是这个活动,李先生抱着试一试的心态,提交了“图书馆新馆面积较大,应多添置书籍”的诉求。随后该诉求被区大督查办快速转办,长泰区政协机关先行组织开展“同心向未来·委员蕴书香”募捐书款活动。短短2个月时间,共收到捐赠购书款167.57万元,相关书款已分批购置了4.2万余册新书。

民生无小事,每一个细微的需求都承载着居民对生活的美好期待与向往。近年来,长泰坚持将新增财力向民生事业倾斜,民生支出比重近九成——

速度看态度:区医院新建工程重启后,仅用6天完成立项调整、30天破解用地征迁遗留相关问题、50天完成设计招标、10个月顺利开工、11个月主体结构全部封顶,明年年初便可顺利投用;

行动看力度:社会福利中心建成投用,文化馆、博物馆完成搬迁,创新设立“老中医”调解专家库、和事佬调解法律服务中心,图书馆获评全国县级以上一级公共图书馆,人和社区获评全国老年友好型社区;

数字看变化:2023年,建成投用4所幼儿园,新增学位1530个,一中高考本科上线率、达到“双一流”分数线人数均为五年来最高,“爱满龙津”救助帮扶解困活动启动实施,受益人群7.44万人次,征集群众“金点子”231条,已迅速完成143条……

一项项民生工程、一件件民生实事,正不断为民生“加码”、为幸福“加速”、为生活“加温”,让长泰百姓实实在在享受到改革发展的红利。

☉本报记者 杨瑞 通讯员 林婷婷