“龙血树叶粉”可以治疗良恶性肿瘤、脑梗等任何淤血问题所导致的疾病;“双波段游离叶黄素胶囊”可治疗白内障、青光眼……这是“千万级”网红主播“麦琪啦”曾经在直播间上架的多款产品,后经权威机构调查发现,这些东西不是药品而是保健品,该账号也因违规宣传行为而被停播和处罚。

的确,网络直播的兴起,扩展了不少受众群体。此前便有市民反映,一些直播间的保健品夸大保健功能,故意混淆产品功能,不断诱导家中老人频频消费,这不仅让老年人在经济上蒙受损失,还可能对健康造成潜在风险。目前,漳州线下商超保健食品销售情况如何,市民在线上平台购买保健食品时又遭遇了哪些问题,记者对此进行了走访调查。

线下

货架“混搭”情况普遍 消费者难以区别

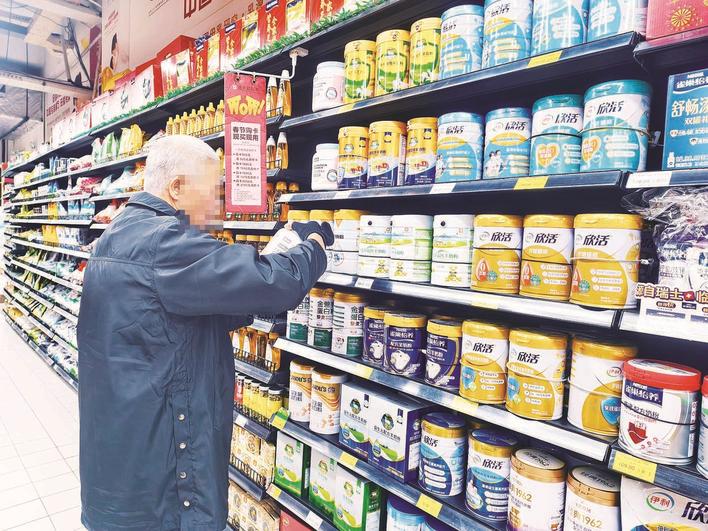

在市区的一家大型超市,林大爷站在摆满保健品的货架前左看右看:普通蛋白粉、多肽蛋白精华、高铁钙强化蛋白粉、蛋白滋养固体饮品、乳清蛋白固态饮料……让人眼花缭乱。

记者观察到,在货架的一个转角处,设有“保健食品”标识牌。这块牌子下,一款“金日牌牦牛骨髓骨胶原蛋白粉”,以保健食品特有的“蓝帽子”认证标志显得格外醒目,包装上还明确标注了“保健食品不是药物,不能代替药物治疗疾病”的提示。而与之相邻的“鲜炖蛹虫草燕窝”,虽然同在“保健食品”专区,但其包装上却未见“蓝帽子”标志,仅在底部以小字注明:“本品不可替代特殊医学配方食品、婴幼儿配方食品及保健食品等特殊品类”。

此类混淆销售的现象并非个例。货架上多款含有“蛋白”“高钙”等字样的商品,实际上并不属于保健食品范畴,却身处众多保健食品之中,令人难以分辨。本应置于显眼位置,提醒消费者“保健食品非药品,不能替代药物治疗”的提示语,却未在货架的明显区域设置。带有保健食品标志的东鹏特饮、红牛等商品,也常被随意摆放在超市的普通酒水饮料区,既未设立专区销售,也未设置任何特别提示。

在一些药店里,“保健食品区”的货架上同样陈列着各式各样的蛋白粉。面对记者的询问,工作人员表示:“这些有的是食品,有的是保健食品,但其实功效都差不多。”除了蛋白粉,该货架上还混有红枣、芝麻糊、麦片等未标注保健食品标签的商品。

线上

主播介绍含糊其词 图文宣传吹嘘功效

退休的张阿姨平日非常注重养生,看各种直播也是她的日常爱好。不久前,张阿姨在视频号直播间购买了一款蜂王浆产品,声称可以增强免疫力,让人焕发青春。尽管价格不菲,但出于对健康的渴望,张阿姨毫不犹豫地下了单。然而,当她满怀期待地开始服用时,却并没有感受到广告中宣传的任何效果。记者进入该直播间,看见在售的“高端滋补型”和“日常滋养型”这两款蜂王浆产品,但主播在提及保健食品标志时匆匆略过,并解释道:“为了避免直播间被封禁,我们不能过多展示这个标志。”

在另一个专门销售保健食品的直播间,主播正在大肆宣扬一款螺旋藻产品的神奇功效,声称它能有效增强免疫力、抗疲劳、改善贫血等多种症状。然而记者发现,只有在产品详情页面的一个隐蔽位置,点击“消费提醒”后,才能看到“营养膳食类食品不具备预防疾病、治疗疾病的功能,不能替代药品,请根据自身需求合理购买”的提示信息。

记者还发现,一些直播者在直播时总会规避违规行为,如提到病症用词,常用英文或者故意拆分病名:“尿毒症”用“某毒症”,癌症用“CA”表示,下播后立马下架相关产品并开启禁止直播回放。

不久前,央视一则《每周质量报告》便揭露了直播中保健品虚假宣传的乱象:云南消费者马先生因轻信直播间“消除结节成功率98%”的宣传,连续服用9个月高价购买的“神药”,最终结节未消反增,而所谓的“药品”实为普通食品。这一案例揭开了健康类直播带货的乱象,也传递出消费市场整顿的强烈信号。

提醒

虚假宣传或需担责 理性选购可咨询医师

“‘蓝帽子’是保健食品的统一标志,是由国家相关主管部门审批认证,获批产品外包装标注‘国食健字’字样,意味着这些产品经过了严格的审查和检测,具有一定的保健功能,且质量得到了保证。《中华人民共和国食品安全法实施条例》第三十九条明确规定,特殊食品不得与普通食品或者药品混放销售。”福建诚正司法鉴定中心的许律师表示,将保健食品和普通食品混放销售,可能侵犯消费者的知情权。而在直播中进行虚假宣传,则违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款规定,构成了虚假宣传的违法行为。

“保健食品不能直接用于治病,不能代替日常饮食,只能起到调理身体、补充营养等作用。”芗城区妇幼保健院外科副主任医师许良团提醒,“保健品属于‘三品一械(药品、保健食品、特殊医学用途配方食品和医疗器械)’中的一类,其选择与使用均需格外谨慎。”许良团介绍,购买保健食品时,要在正规商超或者药店购买;其次,在选购过程中应仔细查验产品的外包装和说明书,认真识别保健食品的“蓝帽子”标志,以及产品相关信息是否清晰、准确。最后,要辨别广告和宣传内容是否真实可靠,避免被不法商家的虚假宣传所误导。

“补不足,损有余,营养素摄入平衡才是健康,过量食用保健食品不仅会加重胃肠道负担,甚至会损伤肝肾功能。”许良团建议,保健食品是以补充缺乏的营养素为主要目的,在购买时要选择成分安全有效、质量可靠、正规认证的保健品,查看明确的成分标注和使用说明,咨询医生后再服用。

■本报记者 肖颖婧 文/图