☉胡胜盼 文/供图

“五月江南碧苍苍,蚕老枇杷黄。”初夏时节,我国江南一带熟透的枇杷果实缀满枝头,黄似橘,亮如金,圆润清香,惹人眼目,引人品尝。枇杷是画家笔下的好题材,如宋代赵佶的《枇杷山鸟图》,图中枇杷果实累累,枝叶繁盛,一山雀栖于枝上,翘首回望翩翩凤蝶,神情生动。国画大家吴昌硕一生喜爱画枇杷,据统计其平生所画不下数十幅。

吴昌硕(1844年8月1日——1927年11月29日),浙江省孝丰县鄣吴村(今湖州市安吉县)人。原名俊,又名俊卿,字昌硕,又署仓石、苍石,多别号,常见者有仓硕、缶庐、苦铁、大聋、老缶、老苍、缶道人、石尊者等。晚清民国时期著名国画家、书法家、篆刻家,“后海派”代表,杭州西泠印社首任社长,与任伯年、蒲华、虚谷合称为“清末海派四大家”。集“诗、书、画、印”为一身,融金石书画为一炉,被誉为“石鼓篆书第一人”“文人画最后的高峰”。在绘画、书法、篆刻上都是旗帜性人物,在诗文、金石等方面均有很高的造诣。

在近代画家中,虚谷、吴昌硕、潘天寿、齐白石都爱画枇杷,但风格各异。虚谷画的枇杷枝叶蓬乱纷纷向上,怎么看都带些“怒意”。潘天寿干脆把枇杷果子画成了方的,一如其人,棱角分明。齐白石画枇杷,与吴昌硕大同小异,都是以藤黄色没骨画果实,以淡墨画叶子,他曾在一幅《枇杷》画上题诗:“果黄欲作黄金换,人笑黄金不是真。”吴昌硕在枇杷系列题材的作品中,多采用枇杷和太湖石作为构成画面的主要元素,画中的枇杷果用赭石或深或浅画出,显得坚实而厚重,且富有生机。在枝叶的处理上则是完全用篆隶的笔法写出,显得质朴而洒脱。吴昌硕画枇杷的时候很少修饰,追求的是一种生命的自然张力。他用大黄、青绿等明亮艳丽的颜色来搭配,让果实的明亮和枝叶的苍浑厚重形成对比,和谐又艳丽,厚重而不失灵动。

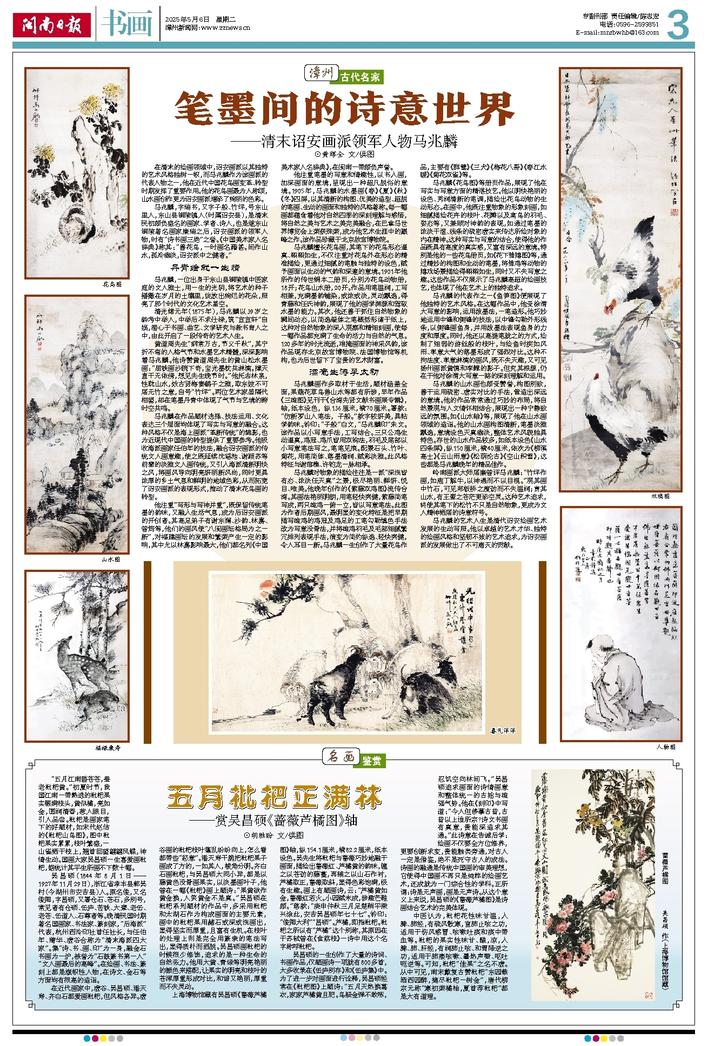

上海博物馆藏有吴昌硕《蔷薇芦橘图》轴,纵154.1厘米,横82.2厘米,纸本设色。吴先生将枇杷与蔷薇巧妙地融于画面,描绘出蔷薇红、芦橘黄的韵味,缠之以苍劲的藤蔓,再辅之以山石作衬,芦橘取正,蔷薇取斜,显得色彩饱满,极有生趣。画上有题画诗,云:“芦橘黄如金,蔷薇红若火。小园赋未成,涉趣芒鞋颇。”落款:“庚申仲秋三月足楚稍平乘兴涂此,安吉吴昌硕年七十七”。钤印:“俊卿大利”“昌硕”。芦橘,即指枇杷。枇杷之所以有“芦橘”这个别称,其原因在于苏轼曾在《食荔枝》一诗中用这个名字称呼枇杷。

吴昌硕的一生创作了大量的诗词、书画作品,仅题画诗一项就有800多首,大多收录在《缶庐别存》和《缶庐集》中。为了进一步对画面进行诠释,吴昌硕经常在《枇杷图》上题诗:“五月天热换葛衣,家家芦橘黄且肥。鸟疑金弹不敢啄,忍饥空向林间飞。”吴昌硕追求画面的诗情画意和整体统一的古拙与雄强气势。他在《刻印》中写道:“今人但侈摹古昔,古昔以上谁所宗?诗文书画有真意,贵能深造求其通。”此诗意在告诫后学:绘画不仅要全方位修养,更要创新求变,贵能触类旁通,对古人一定是借鉴,绝不是死守古人的成法。诗画的融通是传统中国画的审美理想,它使得中国画不再只是纯粹的绘画艺术,还成就为一门综合性的学科。正所谓:诗是无声画,画是无声诗。从这个意义上来说,吴昌硕的《蔷薇芦橘图》是诗画结合艺术的完美体现。

中医认为,枇杷花性味甘温,入脾、肺经,有疏风散寒,宣肺止咳之功,适用于伤风感冒、咳嗽吐痰和痰中带血等。枇杷的果实性味甘、酸,凉,入脾、肺、肝经,有润肺止咳、和胃降逆之功,适用于肺痿咳嗽、暑热声嘶、呕吐呃逆等。可知,枇杷“佳果”之名不虚。从中可见,南宋戴复古赞枇杷“东园载酒西园醉,摘尽枇杷一树金”,唐代柳宗元称“寒初荣橘柚,夏首荐枇杷”都是大有道理。