6月24日,在谷文昌干部学院,一位来自贵州省安顺市平坝区的布依族画家把一幅《慈祥的母亲》油画,郑重地捐赠给学院,现场人员无不被这幅温馨的油画所吸引。

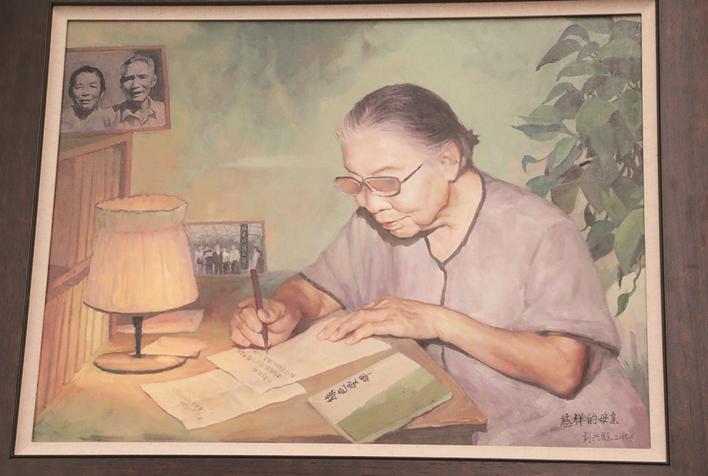

引人注目的是,画作中一位大娘戴着一副眼镜,坐在书桌前写信,桌面上铺展着学生们寄来的书信。橘红色的灯光,暖暖的,映照着大娘慈祥的脸庞。这位大娘是谁?为什么要捐赠这么一幅画作?

一段难以忘怀的过往

大娘是漳州一位已故地专级干部的遗孀。她在世时,喜欢读书看报。一天,她在家翻阅报纸,看到一篇《清苦不减求学志——福建师大几位特困生纪实》的通讯报道,文章记述了6位特困生,因为家里穷,没办法为他们提供上学的学费和生活费,每餐4角饭钱,仅配一小碟青菜。

据其家人介绍,她看了报道,一阵阵心酸,情不自禁地忆起了60年前她在河南省济源县念初师时的一段经历。“小时候,我家很穷,哥哥和妹妹都没机会念书,十几岁就去扫煤渣、拾柴秆。我因右手残疾,不能劳动,死活争着要念书。为了当一名女教员,我可怜的爹爹春节前后都要出门去当乞丐,求点钱物给我上学用。几十年的‘伤疤’早就不痛了,但是那篇报道又触动了我的隐痛,我要尽微薄之力帮助他们。”她饱含深情地说。

1996年3月,这位老大娘化名“史淑芸”,把自己省吃俭用节余的1000元,寄给写那篇报道的记者,请他转给福建师范大学的那6位特困学生,并表示,从4月份开始,每月寄300元补助他们的伙食费。

过后,在漳州市委宣传部工作的吴玉辉看到这篇通讯时,脑海里闪现出一位熟悉的慈祥母亲形象。他从记者那里了解详细情况,确认这位不愿意透露姓名的慈祥母亲正是谷文昌的妻子史英萍。

于是,吴玉辉登门拜访了史英萍,当提起她帮助6位贫困大学生这件事时,老人平静地说:“这事不要张扬,要是老谷在,也会支持我这样做的。”后来,吴玉辉把这段感人的故事记录在案,埋藏心底。

一沓充满温度的书信

2024年金秋的一天,吴玉辉接到史英萍儿子谷豫东送来的一沓当年贫困学生寄来的书信,如获至宝。这些信总共有31封,里面还夹着几张史英萍当年和贫困学生的合影。其中,有一张是史英萍正在给贫困学生写信的珍贵照片。

在一封福建师范大学学生工作处写给史英萍的信中,吴玉辉发现了史英萍资助福建师范大学贫困大学生的名单。据统计,她前后共资助了12位学生,包括中央美术学院、福建林学院、厦门鹭江大学、龙溪师范学校的贫困学生。

吴玉辉仔细阅读着每一封书信,一行行炙热的话语映入眼帘。最让他难忘的是布依族学生刘兴彪当年写给史奶奶的9封信,刘兴彪的信中深切表达了对史奶奶浓厚的感恩之情。后来,刘兴彪还把对史英萍老人的感恩之情融入画作之中,画了一幅《慈祥的母亲》的油画,寄给史英萍老人。遗憾的是,那幅油画后来找不到了。

一次赤忱的创作

为了却这个遗憾,谷文昌干部学院和吴玉辉老师商议,想请刘兴彪先生再创作一幅《慈祥的母亲》画作,但人海茫茫,难以寻觅其人。所幸,在福建师范大学的大力帮助下,今年5月初学校如愿找到了刘兴彪先生。

“得知谷文昌干部学院想让我给史英萍老人画一幅肖像,当时,我很激动。要知道,她的形象多年来一直印在我的心灵深处。”为了这个光荣任务,刘兴彪断然放下手中一切事务,带着在福州大学读研究生的儿子来到东山,寻访创作源泉。

在参观谷文昌纪念馆和详读了吴玉辉老师写的《谷文昌》一书后,刘兴彪深深感到,这次画的不是一张普通的肖像画,它要反映的是一心为民的老共产党员身上的一种令人敬仰的精神。几天夜晚,他失眠了,带着这份美好的记忆,怀着感恩之心,通宵思考着表现手法和创作内容,他要将这份大爱呈现于画中。

经过20天的潜心创作,刘兴彪以精湛的画艺和赤忱的真心,将史英萍老人那慈祥、和蔼、温暖的形象定格于画布之上。“绿色作为背景,暗示她给这个社会带来无限的生机;以橘色为主调,渲染她大爱的温暖。画中最远处是我们受助学生和史奶奶在师大校门口的一张合影,这张照片,不但记录了我们和史奶奶的感情,还满载了师大领导及社会媒体对贫困学生的关爱。桌面上摆放着多位学子的书信,是这位离休老人倾心相助最好的见证。”刘兴彪深情地说,这是一幅浓缩人间真爱故事的画作,也是他对史奶奶及谷文昌书记的缅怀和崇敬。

这幅画作,绝不仅仅是艺术的呈现,它是一段感人至深的历史见证,是人性善良与大爱的具象表达,更是谷公家风的生动注脚。后来,吴玉辉老师也把史英萍老人和刘兴彪先生的这段感人故事,创作形成报告文学《心愿》,刊发在《学习时报》上。

市委党校、谷文昌干部学院常务副校长王毅伟表示,《慈祥的母亲》画作为学院提供了一个“高山仰止、见贤思齐”的好载体,学院将围绕这幅画作及其背后的故事,打造形成一堂弘扬谷公家风的微党课。同时,作为学习、传承谷文昌先进事迹的重要阵地,学院将持续讲好谷文昌同志、史英萍老人的故事,把他们的事迹融入日常的“为党育才、为党献策”的全过程,努力把学院建设成为传承红色基因的高地、培养“四有”干部的摇篮。

⊙欧东茵 苗禹 夏舒婷