☉黄辉全 文/供图

顺治三年春(南明隆武二年,1646年),金陵城头残雪未消,寒意依旧。农历三月初五,面对清廷的威逼利诱,黄道周宁死不屈。他以生命为笔,捍卫儒家伦理;以不屈的脊梁,守护大明尊严;更以《易》学家独有的仪式感,谱写了生命的终章。只见他舌蘸指血,在素帛上疾书著名的《绝命词》:“纲常万古,节义千秋;天地知我,家人无忧。”掷笔整冠后,这位61岁的南明武英殿大学士,拒绝降清,在南京从容赴死。他用一生的笔墨诠释着:真正的气节,绝非凌空蹈虚的豪言,而是笔尖落下的每一笔,都在丈量道义的重量。黄道周之死,被后世尊为“明末气节第一人”。南明隆武帝追谥其“忠烈”,清乾隆帝追谥“忠端”,他的遗言与事迹,至今仍是气节的象征。

在历史的长河中,黄道周宛如一颗璀璨的星辰,以其巍然屹立的忠义和凛然拔节的气节,闪耀在明末乱世的天空。作为饱读圣贤之学的儒者,他的一生充满传奇色彩,更是气节书法的先驱。其书法作品忠烈本色尽显,生动地展现了他高尚的气节与人格精神。

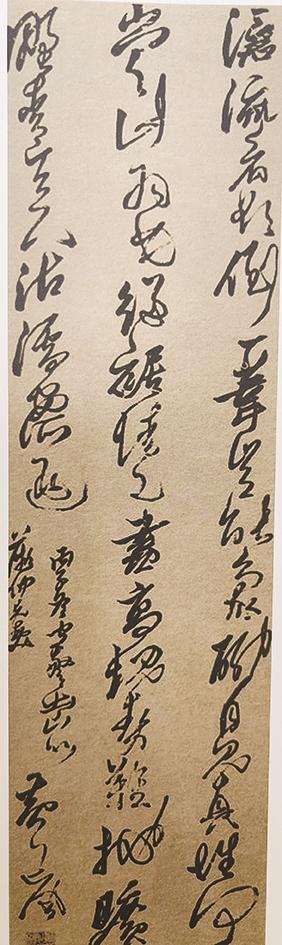

黄道周的书法风格独树一帜,以“遒媚为宗”“加之浑深”为核心理念。他的行草书受王羲之影响,行笔转折方健,结字欹侧多姿,书风雄健奔放,既有磅礴的力量,又具灵动的姿态。在表现结构上,横画作内捩,跌宕起伏;竖画作外拓,坚韧有力;行距空间疏朗,字距紧密,他的遒密酣畅书风一扫时俗的女媚之习。正如晚清书家何绍基赞其书法:“忠端书法,根据晋人,兼涉北朝,刚劲之中,自成精熟,迥非文、董辈所敢望”。

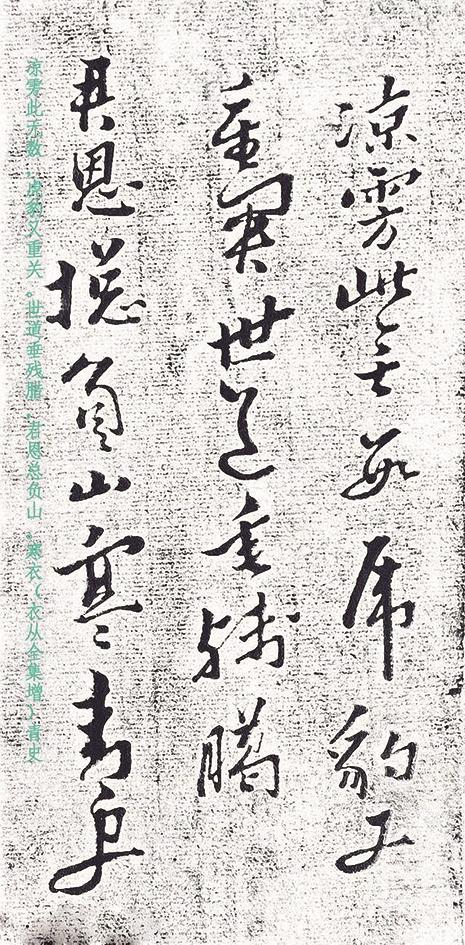

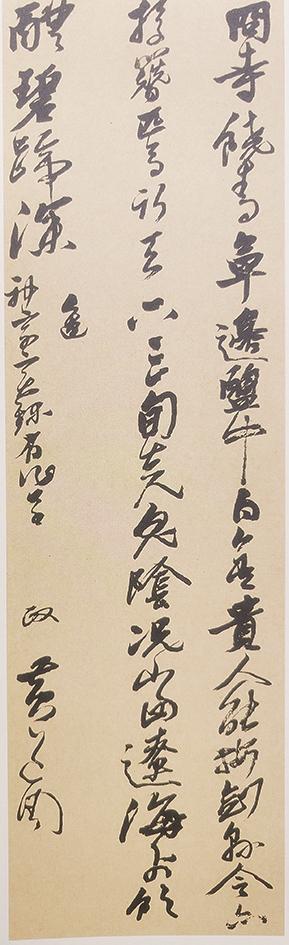

黄道周的书法仿佛藏着山河的骨血,《进神宗实录有作》草书诗轴是他草书作品中的代表,书风格方拓峻劲,以险峭见胜,彰显着对人格尊严和道德威力的坚信,给人以泰山压顶般的震撼。在《草书杂诗》中,黄道周以苍劲雄浑的笔触勾勒字形,笔锋如淬刃出鞘,锋芒毕露,字里行间奔涌着磅礴的张力。每一笔挥洒皆似豪情倾泻,纵横捭阖间尽显文人风骨与凌云之志,那奋笔直下的气势,似有雷霆万钧之力,为观者带来极具震撼力的视觉冲击。

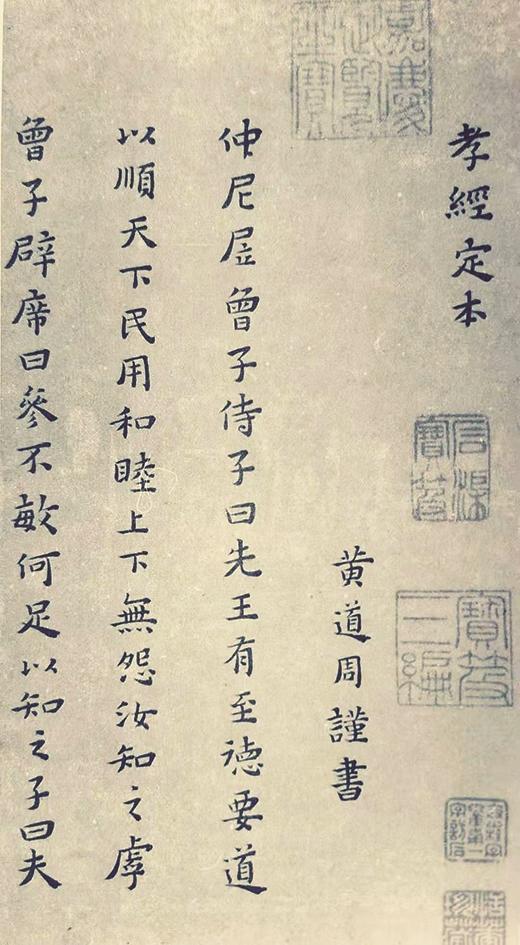

明朝灭亡后,黄道周明知局势艰难,却毅然扛起拯救国家危亡的重任,组织义军抗清,不幸兵败被俘。明崇祯十一年(1638年)至十三年,在南京刑部监狱的囚禁生活中,他遭受了巨大的精神压力与身体折磨。但他从未屈服,选择绝食以表达对明朝的忠诚和对清廷的抗议。他以每日研习《孝经》为精神支柱,宣扬忠孝节义的儒家思想,让每个字都成为“精神的盾牌”;以“横鳞竖勒”为战笔,将文字化作抗敌的甲胄,用书法展现出视死如归的英雄气概和坚定不移的民族气节。即便身处如此绝境,他所书写的120本《孝经》依然一丝不苟,满纸皆是浩然正气。这不仅体现了他对儒家道义的坚守,更展现出在困境中不屈的精神,成为书法与气节完美结合的典范,彰显了知识分子在国家危难时刻的责任与担当。

黄道周的楷书受钟繇、王羲之楷法的影响,且能突破传统书法四平八稳的结构,融入他那坚忍不拔、忠贞刚毅的人格特质,最终形成险峻峭拔之势的独特风格。他还吸收皇象、索靖的养分,溶入隶法、金文和古文字的笔法,参入楷书之中,博采众长,结合得非常自然,使其作品质朴古雅,姿态新颖,“严冷方刚,不谐流俗”,使人耳目一新。如《孝经卷》,笔画转折处棱角分明,给人刚健、硬朗之感。他的楷书结体严谨,笔势遒劲,每一笔都饱含着精神与气度。他在《书品论》中写道:“如欲骨力嶙峋,筋肉辅茂,俯仰操纵,俱不惑人。抹蔡掩苏,望王逾羊,宜无如倪鸿宝者。”他在《楷书七言诗》中呐喊:“浩荡离愁天际阔,大风吹我入云霄。”隐喻对故国山河破碎的忧思。苍劲有力的笔画间,黄道周刚毅不屈的人格风骨跃然纸上,令人肃然起敬。

黄道周以诗书合一的方式,完成了对乱世中知识分子困境的深刻思考,同时以艺术的形式将个体的悲怆升华为永恒的精神丰碑。他将个人情感、历史洪流与艺术表达熔铸为一体,成为中国文化中“诗以载道,书以传神”的典范。《明史》记载:“道周以文章风节高天下,严冷方刚,不谐流俗。”其立轴代表作行草书《赠蕨仲兄闻警出山诗轴》《闻奴警出山诗轴》等,更是书法艺术的珍品。

黄道周一生坎坷,历经磨难,却始终坚守气节,不屈不挠,保持着坚定的气节和崇高的民族情怀。他的书法蕴含着自身的气概与心性,凸显出刚直不阿的个性,给予人们精神上的鼓舞。儒家的政治伦理倾向,让黄道周在审美上重视“骨力”“气势”,这种精神在其书法中得到充分体现,使作品充满力量与感染力。

黄道周工书善画,诗文、隶草皆自成一家。他先后在浙江大涤、漳浦明诚堂、漳州紫阳、龙溪邺业等书院讲学,培养出大批有学问、有气节的人才。他的书法气节,不仅是艺术瑰宝,更是中国传统文化中“士人精神”的象征。他一生崇尚气节,淡泊名利,不慕权贵,始终坚守信念。其书法作品中,常常流露出对国家命运的深切关怀和对民族气节的坚守,那份刚烈与坚守至今令人感佩。明崇祯十三年(1640年)除夕,时值黄道周因直谏触怒崇祯帝被贬入狱。他在狱中所作的《狱中杂诗》十首,诗中情感激越而苍凉,行笔更显“苍茫老辣”,反映了作者的忠贞气节与悲怆心境。这些作品不仅展现了黄道周的书法才华,更彰显出不屈不挠的民族气节。即便深陷逆境,他依然以乐观豁达的心境直面人生,借诗词歌赋抒发胸臆、寄托情志。在明末动荡的时局中,黄道周以高尚的忠义气节,成为世人敬仰的典范。他的气节激励着一代又一代炎黄子孙,激发着人们对忠诚、坚贞和正义的向往。

如今,以黄道周名字命名的故居、庙宇、纪念馆,成为后人追思这位不屈儒者的圣地,让人们永远铭记他的忠义和气节。悬挂于东山黄道周纪念馆的对联“浩然正气直与文山同壮烈,卓尔奇才长教左海焕光芒”,这字句镌刻的不仅是历史评价,更是一种文化唤醒。当我们凝视“浩然正气”四字时,看见的既是石斋先生的风骨,也是一个民族在危难时刻挺立的精神脊梁。

黄道周的书法风格对后世影响深远,其作品以独特风格和高尚气节,成为他精神的永恒见证,也成为后世书法家学习的典范。他的书法作品不仅在艺术上价值极高,更在精神上激励后人坚守气节、追求正义。

黄道周的书法被誉为“明末书坛三株树”之一(与王铎、倪元璐并称),气节更受推崇。清代学者朱彝尊评价:“严冷方刚,不谐流俗,公之书亦如公之人。” 被康熙誉为“清廉为天下巡抚第一”的宋荦,在跋黄道周书法时称“直抉钟太傅之秘”,称赞其楷书能探寻到钟繇书法的精髓。现代书法家沙孟海也认为,黄道周书法中的“倔强之气”正是其人格的写照。

在黄道周的笔锋流转间,凝结着永不折损的浩然气节,这是他毕生忠义精神最生动的具象化表达。每一次提笔悬腕、点画勾勒,不仅雕琢出精妙绝伦的书法艺术,更镌刻着一位君子坚如磐石的信念,彰显着高山仰止的品格。那些浸透在墨痕里的浩然正气,跨越时空界限,化作一盏长明不熄的精神明灯,始终照亮后来者的心灵征途,激励着一代又一代人在人生道路上奋勇前行。