■本报记者 张江璐 文 杨靖 画

现象 多数餐厅有提供公勺 提供公筷的较少

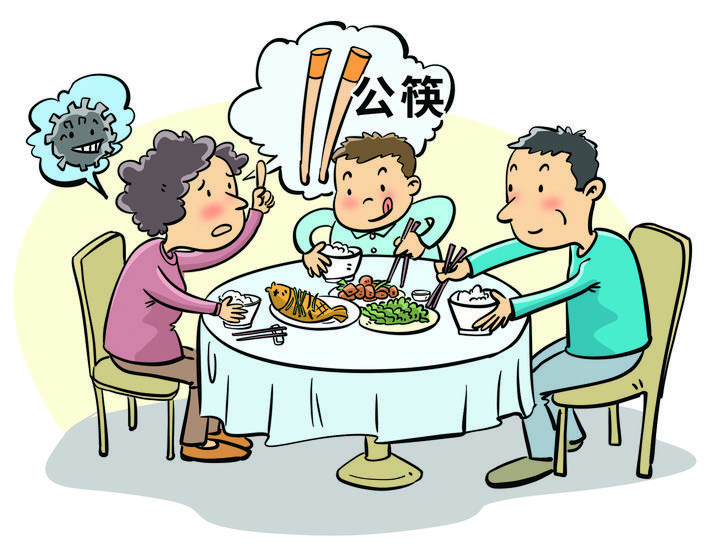

中国人吃饭,讲究热闹、喜庆,围桌吃饭是必不可少的仪式感,合餐是中国人当下一种比较普遍的宴饮方式,看起来满满的亲情和难得的放松惬意,却给病菌带去了大量传播的机会。一家人坐在一起,用自己的筷子给家人夹菜,在菜碟中挑选自己爱吃的食物……病毒不知不觉地在食物中传播着。

尤其在新冠肺炎疫情防控的关键时期,筷来箸往为病毒扩散打开方便之门,飞沫传播和接播更是病毒传播的主要渠道。餐厅是否提供公勺公筷?亲朋好友聚餐,你是否会用公勺公筷呢?近日,记者就此进行了调查采访。

受疫情影响,我市仍有部分餐饮店仍未开放堂食,记者走访了多家已开放堂食的餐馆,看到大多数餐厅有提供公勺,主动提供公筷的餐厅较少,有主动提供的也并未引导顾客使用。

在学生街一家餐饮店内记者发现,就餐前,桌子上会摆放与就餐人数相应的餐具,无多余餐具,上菜后也未提供公筷,但是在上汤类菜时会提供公勺。店员告诉记者:“餐厅没有准备专门的公筷,如果顾客有需要会免费提供,但主动要求使用公筷的顾客较少。”

在一些较大型的餐饮店,商家会为顾客提供公勺公筷,但并未引导顾客使用。在市区延安北路一家火锅店里记者看到,顾客就餐前,服务员便会摆放上公用的汤勺及漏勺,同时每桌桌子上都会在一个木质容器里摆放多于就餐人数的筷子,店员告诉记者:“容器里放置的筷子数量不是固定的,但一般会多放几双供顾客使用。”记者在火锅店中观察后发现,虽然大部分顾客盛汤或下菜时会使用公勺公筷,但在夹熟食时使用公筷的顾客较少,店员也并未引导顾客使用公筷。

市民 大部分嫌麻烦 不习惯使用公勺公筷

朋友聚餐、亲友吃饭,你们会用公筷么?

近日,记者随机采访了10位市民,仅有两人表示不管是在外面聚餐还是与家人吃饭都会使用公勺公筷,其他8人表示与家人吃饭不会使用公勺公筷,在外吃饭如果餐厅有提供便会使用,如果没有提供也不会主动要求。

采访中,不少市民认为,在外吃饭是否用公筷,取决于菜的类型及一起吃的同伴。“比如说和一些不太常见的,或者不太了解的亲友吃饭,这时候你不知道他们的身体状况,还是要用公筷的。”市民黄秀青说,而对于比较熟悉的朋友,知道对方身体无大碍的情况下,就不会那么在意了。

市民张先生表示,尽管他知道不使用公筷会增加被传染的风险,但往往因为顾忌同伴的感受,而没有提出使用公勺公筷,“如果我提出用公筷,搞得人家不太高兴怎么办?伤感情。”采访中,认为提出使用公勺公筷会伤感情的市民不在少数。

此外,大多数市民家庭用餐时没有使用公勺公筷,认为与家人没必要这么麻烦。仅有个别市民与家人用餐时坚持使用公筷公勺。市民罗汉告诉记者,自从去年一家人去查了幽门杆菌后就开始用公筷了,“从医生那里了解到幽门杆菌的危害和传播方式后,我们就坚持吃饭时使用公勺公筷。”

倡导 推行公勺公筷制度 防止“病从口入”

使用公勺公筷有利于更好地防止“病从口入”。漳州市中医院脾胃病科副主任医师林震群说,现代医学研究发现消化道传染病有一些就是通过唾液传染的。

“比如说我们最熟悉的幽门螺旋杆菌感染,主要是通过人-人之间的口-口或粪-口途径传染,也就是说不卫生的饮食习惯是主要的传染方式。”林震群医生还举了几个常见的通过唾液传染的消化道传染病,比如病毒性肝炎、细菌性痢疾、脊髓灰质炎(即小儿麻痹症)、伤寒等。

使用公筷主要是为了减少口口间接接触的机会,减少口口间接传播的风险,防范和减少交叉感染及食源性疾病传播,切断“口口相传”的疫情传播途径。所以,林震群十分赞同就餐时使用公勺公筷的做法,同时建议在家吃饭时每位家庭成员有自己外形或颜色上容易辨别的碗、筷子、勺子、水杯,就餐时使用自己的碗、筷子和勺子吃饭,并且每个人都用公勺公筷夹、盛食物。

此外,小孩子自身免疫力低,更容易因为共用碗筷等受到病毒交叉感染。林震群建议,家长应鼓励孩子尽早独立进食。对不能独立进食的婴幼儿,家长或监护人需要用适当的方式感觉食物的温度,严格禁止用嘴尝试孩子食物、帮助孩子咀嚼食物、口对口喂食孩子、与孩子共用餐具等做法。

日前,江苏泰州出台《公勺公筷使用规范》,是全国首个明确规定公勺公筷使用行为的地方标准,该《规范》对公勺公筷的制作、配置、使用等提出了具体要求。漳州市市场监督管理局相关人士表示,在《新冠肺炎疫情防控期间餐饮服务提供者有序恢复营业工作指引》中,已对我市餐饮服务提供者落实公勺公筷制度作出明确规定,倡导推行公勺公筷使用规范,防止出现交叉感染,有效推进文明餐桌建设。

餐饮业业内人士表示,虽然我市相关部门均有要求餐厅提供公勺公筷,在一些较高级的酒楼还会为顾客提供中式分餐服务,但使用公勺公筷的市民较少,这与市民的思想观念有关,除了政府方面努力,还需要社会各界共同行动起来,以一传百,转变公众的观念。