明天启二年(1622年),山西太原府平定州乐平县人赵纾赴任漳州府海防同知(相当于今副市长职务),为官仅4年。在漳州的历史中,赵纾这个名字有点陌生。甚至有关志书对赵纾的记载也寥寥数语,可资查阅的有《宓庵手抄漳州府志》(卷十·秩官一)仅载:“赵纾于明天启任同知”、清光绪版《漳州府志》:“赵纾,乐平举人,天启二年任(同知)”。

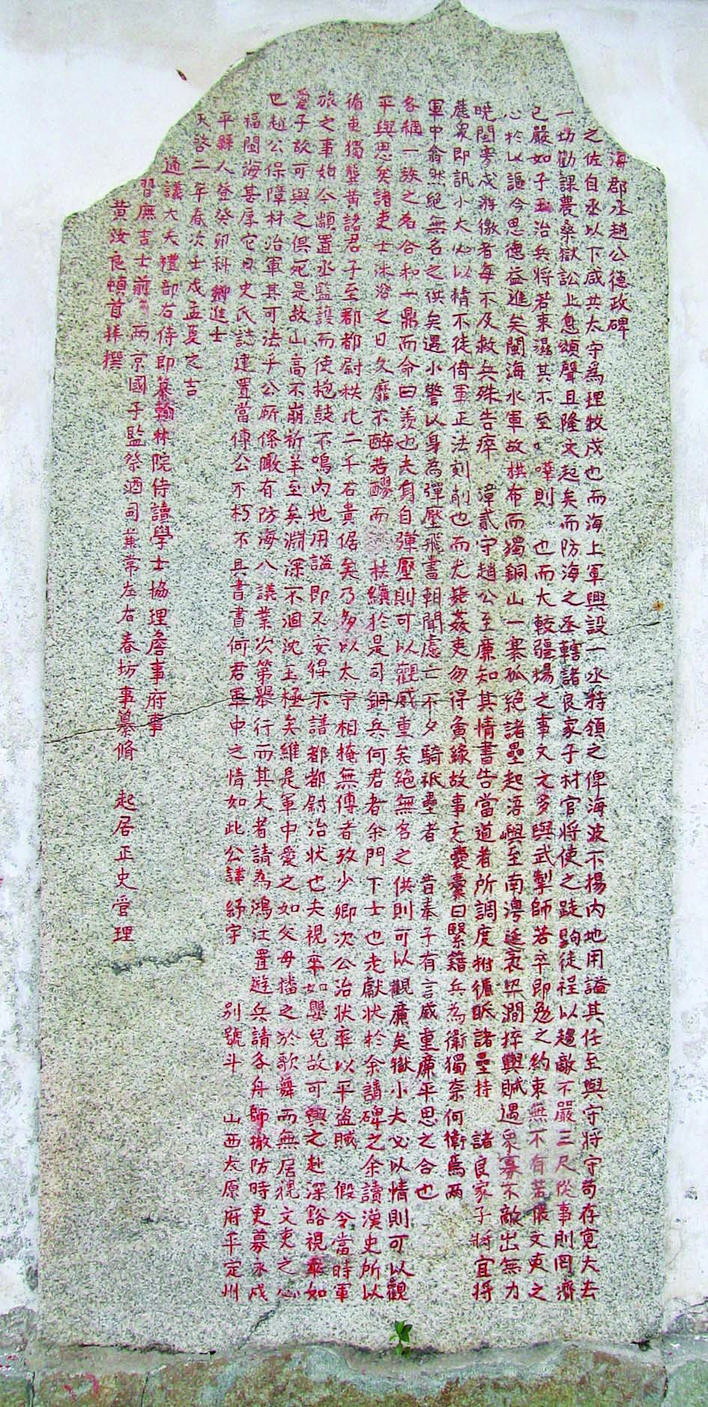

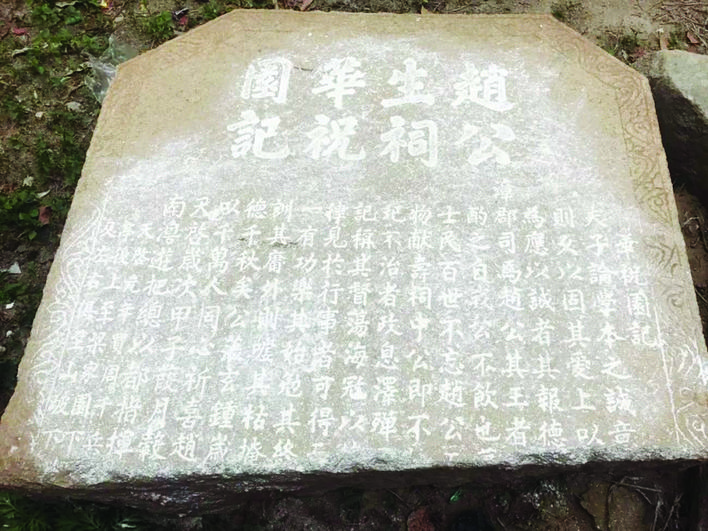

一个为官仅4年,却在东山、龙海、诏安三地发现四通德政碑:东山《漳防海郡丞赵公德政碑》、龙海两通同名《漳郡司马赵公德政碑记》、诏安《赵公生祠华祝园记》,这在漳州历史上或为第一人,成为研究赵纾及明代漳州海防和反侵略斗争珍贵的史料。

“德政碑”,旧时官吏离任时,地方士绅为颂扬其“德政”著文勒石,以作永久纪念。这位赵纾有何“德政”,留名漳州大地?

笔者把这四通碑文连在一起思考,谜团渐渐理清。发现碑文讲的是明朝中叶海防力量随朝廷腐败衰落而一落千丈。位卑未敢忘忧国的赵纾在任漳州海防同知期间,惩毖奸吏、爱护士兵、举荐贤才、整饬军纪,使积弱麻木的明朝水师迅速恢复战斗力;上书陈情,积极建言“防海八议”,加强海防建设,增置“鸿江游(今龙海一带)”,以加强海防实力,建立卫戍、巡海等联防联动制度;严厉打击红夷、倭盗的不法行为,身先士卒、奋不顾身战斗在第一线。其政绩斐然,令人肃然起敬。尤其在海防日愈衰落的逆境下,让人从赵纾身上看到了一丝希望。

这样的政绩绝对为民所称赞,确实配得上一方百姓的“去后留思”了。不止碑文值得回溯,这四通碑本身,还自带了很多值得一探的历史牵绊在里头。

御侮风雷在握

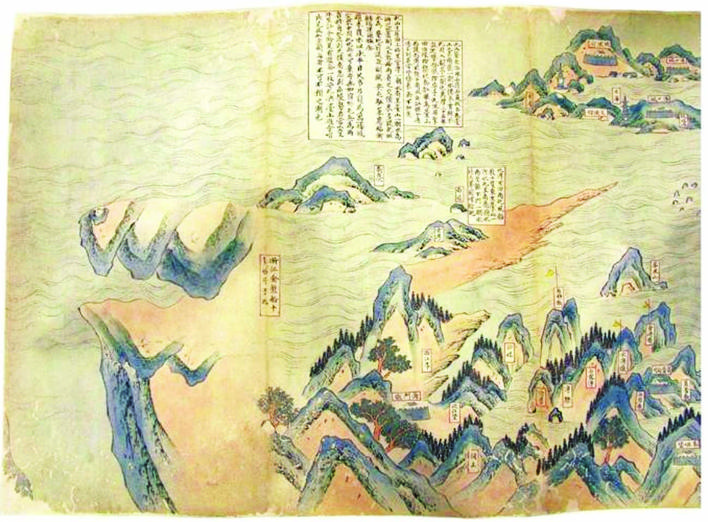

漳州地处福建的最南端,处于闽粤交界之地,南与广东相连,东北与泉州府接壤,西北与龙岩相接,山海之寇频发,备御形势十分复杂,且漳州三面濒海,水道四通八达,海防地位十分险要。《读史方舆纪要》称:“惟府境与会城皆三面濒海,故防御最切。”由于所辖海域之广,正如《海防纂要》中所说:“浯铜遊屯田浯屿,信地,北距中左所、南距镇海卫各半潮水。都之门户,海澄之咽喉。县多番组,奇珍异物,素垂涎,盖要地。北自担屿,南抵崎尾。而沿海居民居岛尾。古浪屿、中左所等处,俱盗贼渊薮,出没常,其败番之船,每每在此开驾出港。该遊若严巡察盘造,则十得其九矣。”

明末,西方殖民者开始东扩。天启元年(1621年)八月,荷兰人入侵澎湖,不断侵犯漳泉沿海,滥烧民船,强行要求通商。当他们从捕获的西班牙船上获悉西班牙人也准备占领台湾时,决定先发制人。有史料记载,荷兰东印度公司总督库恩,命令雷约兹司令官率荷舰12艘、英舰2艘、军士1000多名在澎湖筑城,第二次占领澎湖,并以此为据点在我国东南沿海进行骚扰,厦门、海澄、漳浦、诏安、铜山等地深受其害。

天启二年(1622年)六月,荷兰海盗雷约兹率舰队入侵澎湖,并请求互市,在明朝不允许的情况下,就用武力骚扰漳浦附近的六敖、厦门港,并在鼓浪屿烧杀抢劫。据《明季荷兰人侵据彭湖残档》记载:红夷(即荷兰人)自天启二年六月进入我澎湖地区,要求参与市场交易。因为所请不遂,就驾舟骚扰福建沿海。他们虽被官兵堵截,颇有杀伤,但还要求互市。这是荷兰人第二次在东南沿海制造危机,并以武力劫掠相威胁。

天启三年(1623年) ,荷兰殖民者再次侵犯厦门曾厝垵等地,明政府先后调集各路水师驻节厦门,调督征厦、金、澎海域,福建巡抚南居益与总兵谢隆仪、分守福宁道参政朱一冯、漳州府同知赵纾,一面积极备战在沿海戒严;一面与荷兰人谈判,令雷约兹等人撤离澎湖。但荷兰人并不打算撤离,并有用武力强迫通商的打算。

《明季荷兰人侵据彭湖残档》载:“福建巡抚商周祚奏(天启三年正月二十四日):红夷自六月入我彭湖,专人求市。及见所请不允,突驾五舟犯我六敖。六敖逼近漳浦,势甚岌岌……又因奸民勾引,蓄谋并力,遂犯中左,盘踞内港,无日不搏战。又登岸攻古浪屿,烧洋商黄金房屋船只。已遂入泊圭屿,直窥海澄”。

十月,四艘荷兰船只在弗朗森的率领下抵达漳州湾,先是谋求与福建官方谈判,倘若谈判不成,则诉诸武力。这时荷兰船只停泊在浯屿,在岛上挂起白旗,表明谈判立场。厦门当局派出几批次代表,包括商人、民间人士及官员,往返于官府衙门与荷兰舰船之间进行谈判。

从当时情形来看,开海的态势并未改变,海澄在天启二年、天启三年依旧是洋商聚集,为朝廷允许贸易的合法港口。只是,对荷兰人要求的互市,明朝仍要求遵照旧例执行。

面对荷兰坚船利炮,这位新任巡抚在分析双方的攻守形势后,并无十足把握。福建守土官员作出了妥协,同意有条件的“互市”。但商周祚遵照朝廷指示,不许“互市”,于是荷兰人继续进犯厦门等地。

朝廷忍无可忍要求全力抗击侵略者。《厦门志》载:“天启三年十一月二十四日,厦门军民在浯屿海面攻焚敌舰一艘,擒获敌酋长高文律等52人,斩首8人,夷众死于海涛及辎重沉溺者无算这一海战的战绩。”荷兰人退出浯屿,但仍盘踞在澎湖。

天启四年(1624年)正月,福建巡抚南居益决意渡澎湖剿敌,并实施封锁港口禁洋一年。

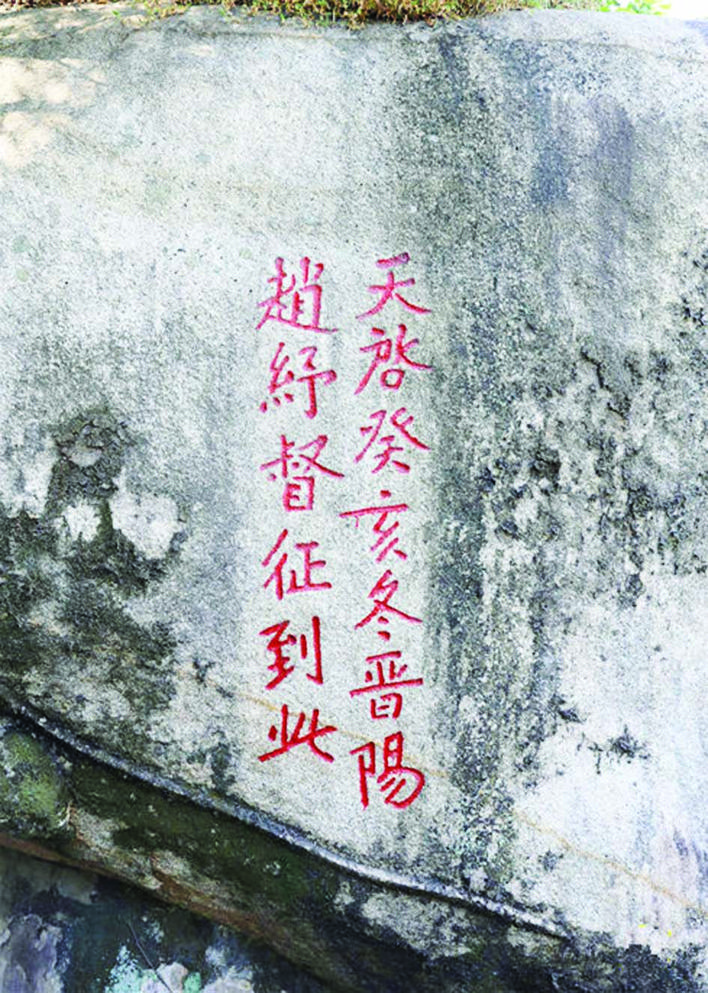

历经3年多的艰苦抵御和打击,捣毁其营寨,并俘获酋长高文律等一大批荷兰将士,天启四年(1624年)十月十八日,在明水军的追剿下,终于把荷兰侵略者逐出澎湖。在这场战争中,参战将领“运筹兵甲填胸,御侮风雷在握”,为夺取最后的胜利作出了很大的贡献。此后,福建抚臣南居益在向朝廷“献俘奏捷”时,盛赞漳州府海防同知赵纾的所作所为,并为其邀功请赏。翌年,兵部在总结表彰“澎湖捷功”时,赞誉赵纾“长才远驭天南,硕画尤周海青,风严鳄徙,波静鱼闲”。至今在厦门市白鹿洞左后岩壁上,仍留存有“天启癸亥冬晋阳赵纾督征到此”题刻,亦称“赵纾攻剿红夷刻石”,见证了他抗倭有功的历史。

位卑未敢忘忧国

保存在东山风动石景区碑廊里的一通立于明天启二年(1622年)的《漳防海郡丞赵公德政碑》,系通议大夫、礼部右侍郎黄汝良撰写。碑文赞道:“郡之佐自丞以下咸共太守为理牧戍也,而海上军兴,设一丞持领之,俾海波不扬,内地用谧。其任至,与守将守,苟存宽大,去之切,劝课农桑,狱讼止息,颂声且隆。”碑文讲的是,赵纾上任后“抗外侵、抚民心、促发展”的事迹。

镇海卫(龙海)原有两通立于天启三年(1623年)《漳郡司马赵公德政碑记》,分别为黄道周和蔡思充所撰写。这两通碑刻原在卫署内右侧和卫所北门内,然该碑现已不知所终,唯有先贤将碑文记于《镇海卫志》。

黄道周在碑文中写道:“迩来内地奸民勾结红夷以求互市,舟泊歧岛,公奋身抵垒,严阵以待……夷亦知我师有备,逡巡不敢发,卫是用谧”。此时海禁所对的虽已不是倭寇,但由于情报欠灵,夷舟竟直泊到镇海卫城门外,使漳郡司马赵纾不得不拼老命“奋身抵垒,严阵以待”,那时镇海卫的形势岌岌可危,与倭患猖獗时,如出一辙。

蔡思充在同名《漳郡司马赵公德政碑记》写道:“公目击时艰。奋不顾身,以剿绝为己任。夷冥犯镇府,将登岸剽掠,公先士卒,挥左右翼,水陆并进,夷舰遂沉,夷遁□□,公力追取捷,复沉其舟,击杀十三人。捷上,夷摇尾乞市,公力拒,务令拆城毁巢……”赵纾趁机在江海交汇出处增设鸿江游,上连浯屿下接铜山和悬钟三水寨,使之联点成线、梭织成面,有效地控制着整个福建南部海疆门户。

2018年3月,诏安县在悬钟古城北门外古官道旁发现了一通《赵公生祠华祝园记》碑刻。碑文载:“漳郡司马赵公,其王者之师乎。公以廉能仁明佐郡,以其绪余监军南澳游。其将士感之,念所以报。”“丹诏林公撰公祠记,称其督荡海寇,以德漳民。驭将士以宽,恤死事者以恩”。 赵纾,这位抗倭同知,在荡平海寇的同时,勤政爱民、爱兵如子、廉洁奉公,一时漳州府政通人和,治绩斐然。诏安悬钟所城军民因感念司马赵纾政绩,于明天启四年(1624年)建造了生祠“华祝园”。此碑刻的发现,揭开了赵纾这段“廉能仁明,督荡海寇,以德漳民”鲜为人知的历史,填补了志书记载的空白。

这四通碑文其内容相互映衬,高度契合。值得一提的是,《镇海卫志》记载的这两通碑文分别为赐进士第、翰林院庶吉士、铜山人黄道周与赐进士第、朝议大夫、常侍卿、前兵部都给事、漳浦人蔡思充所作。他们从不同角度记载赵纾监军海防、剿夷固卫等政绩,只是黄道周侧重赵纾的防海方略,蔡思充侧重具体事迹。由于明朝正处危难之际,此时有赵纾这样忧国忧民志士出现,这恐怕就是黄道周、蔡思充和黄汝良为赵纾撰文赞颂的原因,且他们三人同朝为官,都是有影响的人物。赵纾在漳州任职4年来,为官一任,造福一方,深受百姓的爱戴和朝廷的信任由此可窥一斑。