“燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨、水面清圆,一一风荷举。”这是北宋词人周邦彦的《苏幕遮》,描写的是词人暑天消夏的情景。看来,在炎热的夏天,古人是要使用熏香的(即词中的“燎沉香”)。

的确,由于刚刚下过雨,词人的庭院又对着一处荷塘,虽有鸟雀叽喳,但也有蚊虫滋扰。燃起沉香,可以起到驱赶蚊虫,净化空气的目的。当然,词人的主要目的,还是“消溽暑”,能够消暑气,不是说暑气能自然降下来,而是通过香气扑鼻的烟雾,起到静心定神的作用。

我国人民使用熏香的历史可追溯到东周时期,当时过于湿热的楚国,便通过燃烧香草驱赶蚊虫,消除湿热。战国时期,我国便已经出现铜熏炉,如陕西姚家岗出土的凤鸟衔环铜熏炉便是证据。据考证,咸阳博物馆所藏的“大吉”铜熏炉,当是来自秦朝。两汉时期,随着丝绸之路的开凿,香料被源源不断地运输进来,使得熏炉的样式也不断推陈出新,最终,西汉的博山炉脱颖而出,成为后世熏炉的常见款式。《后汉书》便有记载:“旧交址土多珍产,明玑、翠羽、犀象、瑇瑁、异香、美木之属,莫不自出。”在当时,除了铜熏炉外,已经出现了陶熏炉,如长沙马王堆汉墓便出土有两只陶熏炉。两晋时期,随着各民族之间融合的加深,熏炉的款式也多起来,如山东临沂王羲之故居便出土有晋代神雀负雏衔鱼熏炉,造型十分漂亮。唐代以后,熏炉出现了三彩、瓷、木、石、铁等多种材质,但铜熏炉并未退出历史舞台,反而做工越来越精巧,造型越来越美观,令人叹为观止。

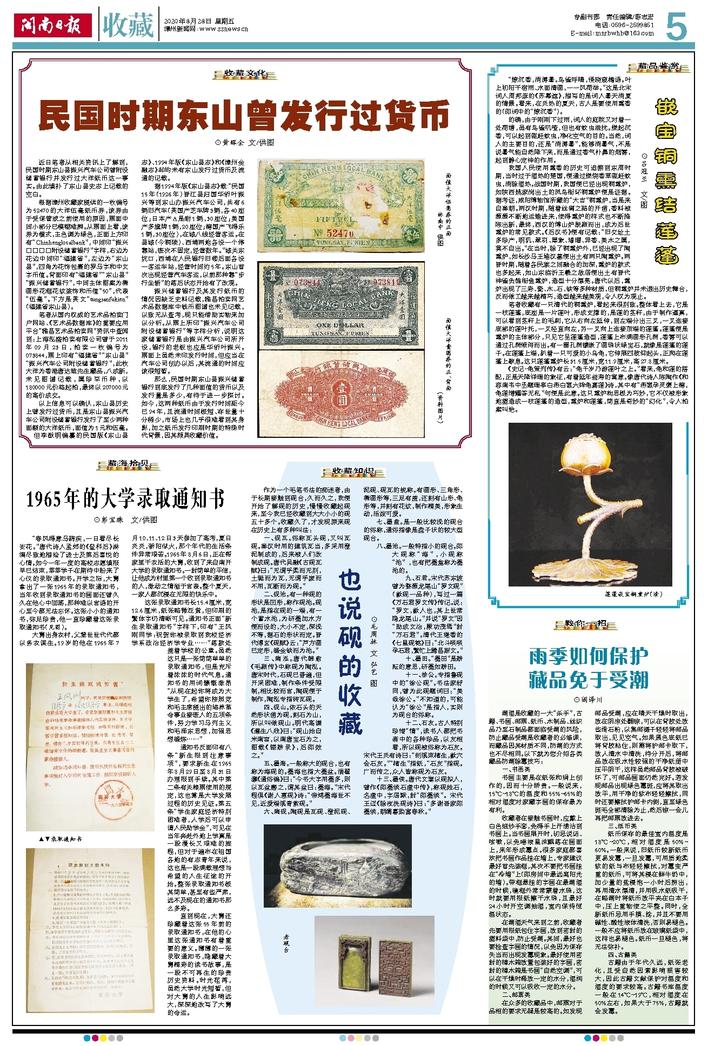

笔者收藏有一只清代的铜熏炉,看起来很别致。整体看上去,它是一枝莲蓬,底座是一片莲叶,形成支撑的,是莲的茎秆,由于制作逼真,可以看到茎秆上的毛刺,它从右向左延伸,到左端分出三叉,一叉连接底部的莲叶托,一叉径直向左,另一叉向上连接顶端的莲蓬。莲蓬便是熏炉的主体部分,只见它呈莲蓬造型,莲蓬上布满圆形孔洞,香雾可以通过孔洞倾泻而出。有一圈孔洞镶嵌了圆珠状绿宝石,就像是莲蓬的莲子。在莲蓬上端,趴着一只可爱的小乌龟,它伸展四肢仰起头,正爬在莲蓬上歇息。这只莲蓬熏炉长31.5厘米,宽11.9厘米,高27.8厘米。

《史记·龟策列传》有云:“龟千岁乃游莲叶之上。”看来,龟和莲的搭配,正是天降祥瑞的象征,有着延年益寿的寓意。像唐代诗人陈陶作《和容南韦中丞题瑞亭白燕白鼠六眸龟嘉莲》诗,其中有“燕鼠孕灵褒上德,龟莲增耀答无私”句便是此意。这只熏炉构思极为巧妙,它不仅被形象地塑造成一枝莲蓬的造型,熏炉和莲蓬,简直是奇妙的“幻化”,令人拍案叫绝。