时下,“节约粮食,制止浪费”成为热门话题。前两天,笔者在东山岛宅山村好友朱先生家作客,聊天中谈及粮食问题,话犹未尽的好友忽然想到什么,走进里屋,拿出一个小铁盒,从中找出一本1965年他父亲的《粮油定销供应证》(下称“供应证”)向笔者展示。

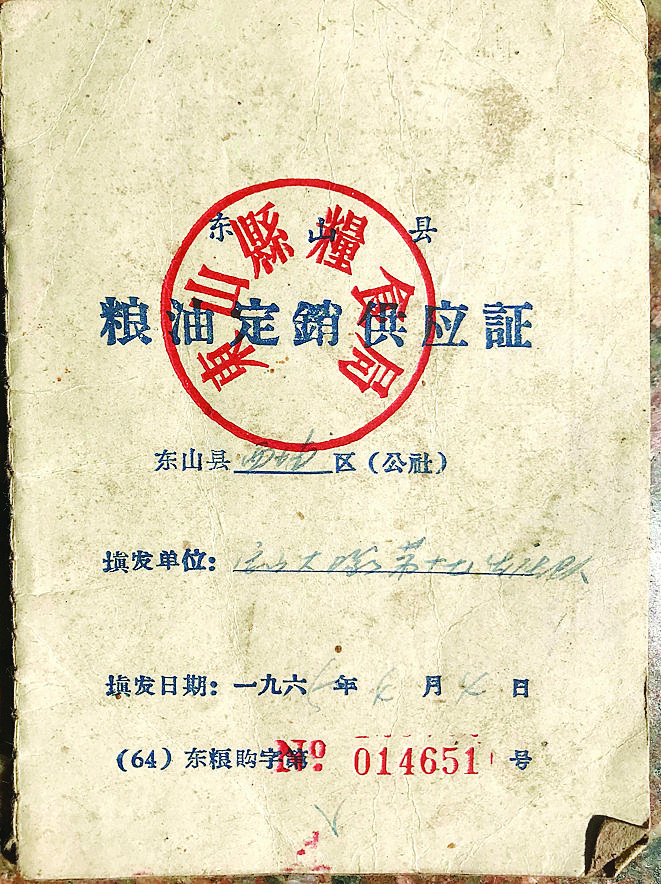

早已黄迹斑驳的供应证,上方正中盖着东山县粮食局的红色公章,填发单位为西埔公社宅山大队第17生产队,填发时间1965年4月4日,可见至今已55年。

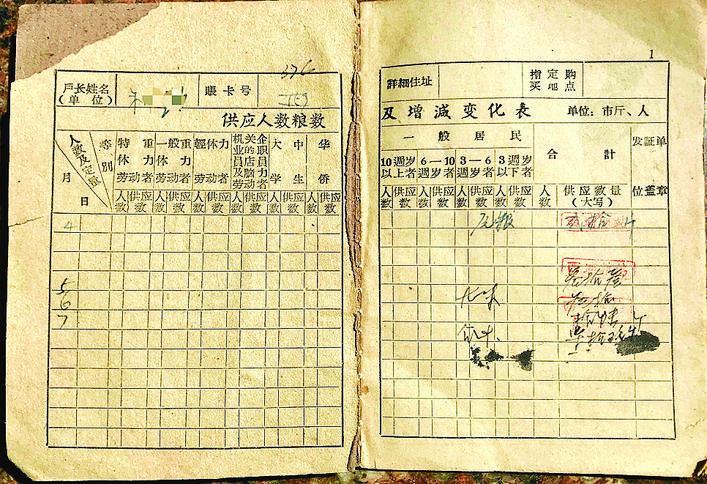

翻开内页,印有多个项目:“户长姓名”“账卡号”“详细住址”“指定购买地点”等。还按劳动类别、年龄大小等情况,在“供应人数粮数及增减变化表”中,详细地分为:特重体力劳动者、一般重体力劳动者、轻体力劳动者、机关企业的职员店员及脑力劳动者、大中学生、华侨、一般居民等7项的粮食供应数。在“一般居民”这一项中又细分为:10周岁以上者、6~10周岁者、3~6周岁者、3周岁以下者的粮食供应数。可见当年吃饭问题是人们生活中的头等大事。当时,朱先生的父亲定为一般居民,1965年4月供应原粮20斤,5月份大米33斤、6月份大米30斤、7月份大米36斤,在供应粮食的数量处盖有核发单位“西埔粮站”的扁形印章。

东山岛人俗称《粮油定销供应证》为“米簿仔”,它是上世纪计划经济年代农家人缺米的物证。它是在1955年党和国家制定粮食定产、定购、定销的“三定”政策后出现的,同年8月25日,国务院还以法令形式对“三定”政策作了详细规定。农民用粮自1955年起,口粮实行“三定”,三年不变。凡粮食生产不能自给的生产队,扣除自产自销的这部分,不足部分由国家补上,需求数量填入购粮证,向粮店购买,“定销”就是指缺粮户的不足部分由国家供应。“三定”政策打消了农民“购粮无底,增产无益”的思想顾虑,得到广大农民的拥护。笔者家在农村,亲身经历过那段不平凡岁月。记得当时农家人赞扬“三定”实际上是“四定”,这第四个“定”指的是自从党和国家对粮食实行“三定”后,农民犹如吃了“定心丸”。其实,当年在东山岛,有供应证的对象还真不少,因为历史上东山岛风多水缺,常发生旱灾,是闽南有名的缺粮县。过去民间有句众所周知的顺口溜:“东山岛,地瓜多,大米少。”县志记载:“东山历来缺粮,历史上粮食作物主要是甘薯,还有大小麦和水稻,其产量远不能自给……民国时期及以前,每逢灾年,逃荒求乞者甚多,饿死者也不少。粮商每年从外地运进大批粮食,运出花生。民众食粮以甘薯为主。”1950年5月12日东山岛解放前,岛上许多农家闺女从出生到出嫁吃不上一斗(6公斤左右)大米,平日有地瓜和杂粮充饥就谢天谢地了。因此,人们形容过去的东山岛“水贵如油,米缺如珠”。

那么,这本供应证写的“原粮20斤”是何意思?原粮,就是对未经加工的粮食的统称,如未碾成米的稻谷,未磨成面粉的小麦等。当时在东山岛,惯将稻谷作为“原粮”。《东山县志》记载:“1965年,粮食征购‘一定三年’,以定量征购数为基数,受灾年景原定基数不变,适当调减当年购粮任务;丰收年景,适当超购。交售粮食以稻谷为原粮,其他粮油品种折算方法是:甘薯丝干、高粱、豌豆与原粮同样计量;甘薯淀粉、花生果、大豆每公斤折算原粮1.5公斤;绿豆、芝麻每公斤折算原粮2公斤;大麦每公斤折算原粮0.8公斤;小麦每公斤折算原粮1.15公斤。”

物换星移,岁月如歌。随着改革开放,落实家庭联产承包责任制,1985年3月,福建省人民政府发通知,取消粮食征购,实行合同定购和市场收购,“三定”结束了历史使命。《粮油定销供应证》随即进入收藏品行列,在今天已成为人们的回忆。常言:“民以食为天,国以粮为本。”在物质生活优裕的今天,人们早已不用为无米之炊而发愁,但是一粥一饭,当思来之不易。节约粮食,坚守“粮心”应该一以贯之,成为我们每个人的自觉行动。☉林长华 文/图