2020年10月18日,明代吴彬的《十面灵璧图》长卷,在北京拍卖会上经过四十多分钟轮番竞价,最终以近5亿元人民币成交,创下中国艺术品史上最高单价!打破两年前在香港,由苏东坡《木石图》创下的4.5亿元人民币纪录。到底这件长二十七公尺的作品有什么奇特之处,能让书画收藏家为之狂热呢?

晚明变形主义画风

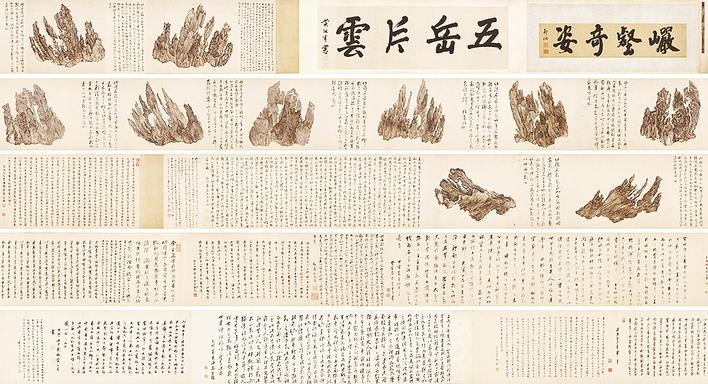

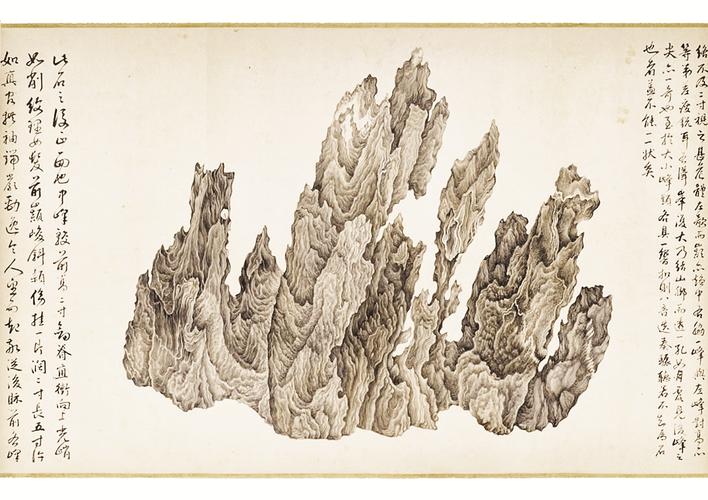

《十面灵璧图》是明代画家吴彬受“石隐庵居士”米万钟所托,描绘他所珍藏的一块“供石”。画石头不稀奇,不过吴彬竟然将一颗石头画出十种不同角度,那就很稀奇了。吴彬生于福建莆田,白屋寒门,年轻时就背井离乡,遍游江南。明朝万历年间,吴彬在科举中拔得头筹,进入宫廷画院为帝王作画。当时的画坛以摹古风格最为流行,但吴彬不随波逐流,不断求新求变,时人誉为“画仙”。吴彬的作品主要以山水、佛像、人物为主,线条勾勒诡异怪奇,常出现不合现实的比例与形态,因此,艺术史学者将他与其他同时代的四位书画家,归类为“变形主义”。

赏玩供石文人痴迷

“供石”,或称作“赏石”,常见的种类如灵璧石或太湖石,是文人精心挑选出奇特形状的石头。出于对大自然鬼斧神工的崇敬之心,文人将石头供奉在住处。观赏供石就像观看一个小宇宙,是自然界崇山峻岭、层峦叠嶂的缩影。此外,供石之所以惹人喜爱,据说是因为它能提高爱石之人的修养。凝神注视供石的各种形态与纹理,文人心中千回百转的思路,似乎都反应在石头的脉络之中。文人藉由赏观供石激发想象力,供石也联系了文人的性灵与自然界无穷的创造力。历史上有众多为供石痴迷的人,还有一个专门的戏称——“石痴”。许多石痴都是极有文化素养的文人书画家,熟稔儒家教义,能书善画。爱石成痴最为出名的人物,应是宋代书画家米芾。米芾的恋石成癖,让世人昵称其为“米癫”。文人瞻仰“供石”,以石头寄情抒怀,这种艺术形式到了明代已经相当成熟。即使如此,将同一块石头以真实大小画在卷轴上,背景完全留白,看似浮在空中,且以不同角度呈现,仍是前所未见,吴彬的画卷堪称中国绘画史中“画石”领域的里程碑。在怪奇诡谲的画风中,一石十面,似乎不只展现了供石的全貌,也勾勒出石头的灵魂。这也让《十面灵璧图》在艺术史上有无可取代的地位。难怪米万钟在卷尾的跋文中感叹:“何奇极中又极奇至此乎?”

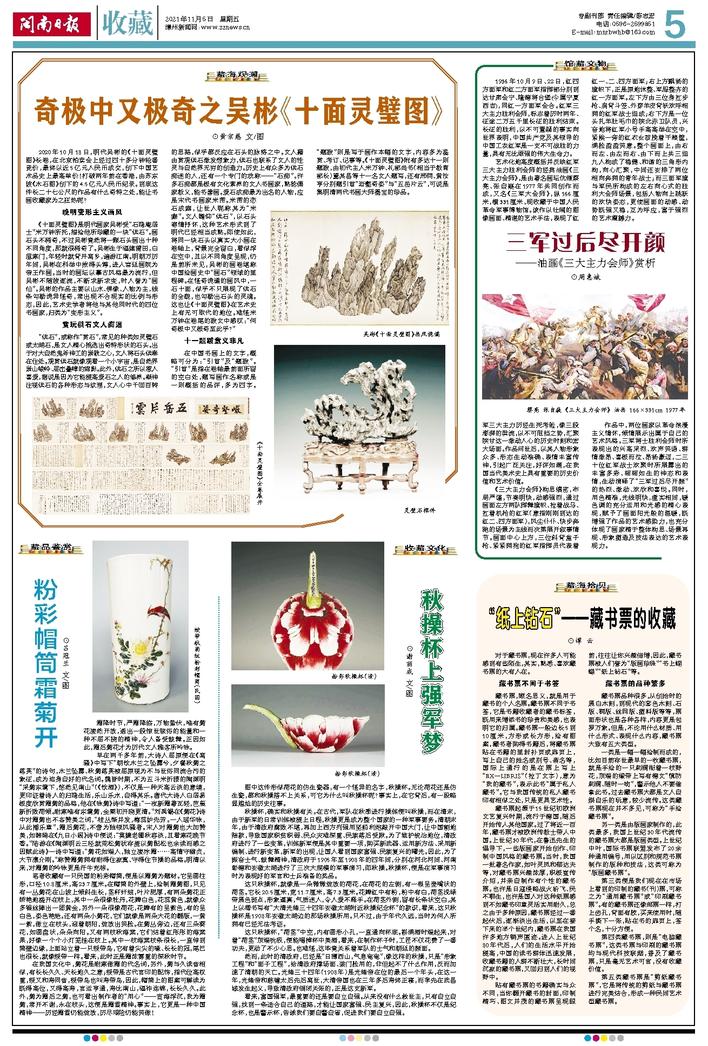

十一题跋意义非凡

在中国书画上的文字,概略可分为:“引首”及“题跋”。“引首”是指在卷轴最前面所留的空白处,题写画作名称或是一则概括的品评,多为四字。“题跋”则是写于画作本幅的文字,内容多为鉴赏、考订、记事等。《十面灵璧图》附有多达十一则题跋,由初代主人米万钟、礼部尚书(相当于教育部长)董其昌等十一名文人题写,还有邢侗、黄汝亨分别题引首“岩壑奇姿”与“五岳片云”,可说是集明清两代书画大师墨宝的珍品。