霜降时节,严霜降临,万物蛰伏,唯有菊花凌然开放,透出一股惊世骇俗的能量和一种不屈不挠的精神,令人备受鼓舞。正因如此,霜后菊花才为历代文人雅客所吟咏。

早在两千多年前,大诗人屈原便在《离骚》中写下“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”的诗句,木兰坠露、秋菊落英被屈原视为不与世俗同流合污的象征,成为洁身自好的代名词。魏晋时期,不为五斗米折腰的陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”(《饮酒》),不仅是一种天高云淡的意境,更印证着诗人的归隐生活,乐山乐水,自得其乐。唐代大诗人白居易极度欣赏霜菊的品格,他在《咏菊》诗中写道:“一夜新霜著瓦轻,芭蕉新折败荷倾。耐寒唯有东篱菊,金粟初开晓更清。”刘禹锡在《菊花》诗中对霜菊也不吝赞美之词,“桂丛惭并发,梅蕊妒先芳。一人瑶华咏,从此播乐章”,霜后菊花,不啻为独领风骚者。宋人对霜菊也大加赞美,如韩琦在《九日小阁》诗中便说:“莫嫌老圃秋容淡,且看寒花晚节香。”陆游在《陶渊明云三径就荒松菊犹存盖以菊配松也余读而感之因赋此诗》一诗中写道:“菊花如端人,独立凌冰霜……高情守幽贞,大节凛介刚。”称赞霜菊拥有耐得住寂寞、守得住节操的品格。明清以来,对霜菊的吟咏更是汗牛充栋。

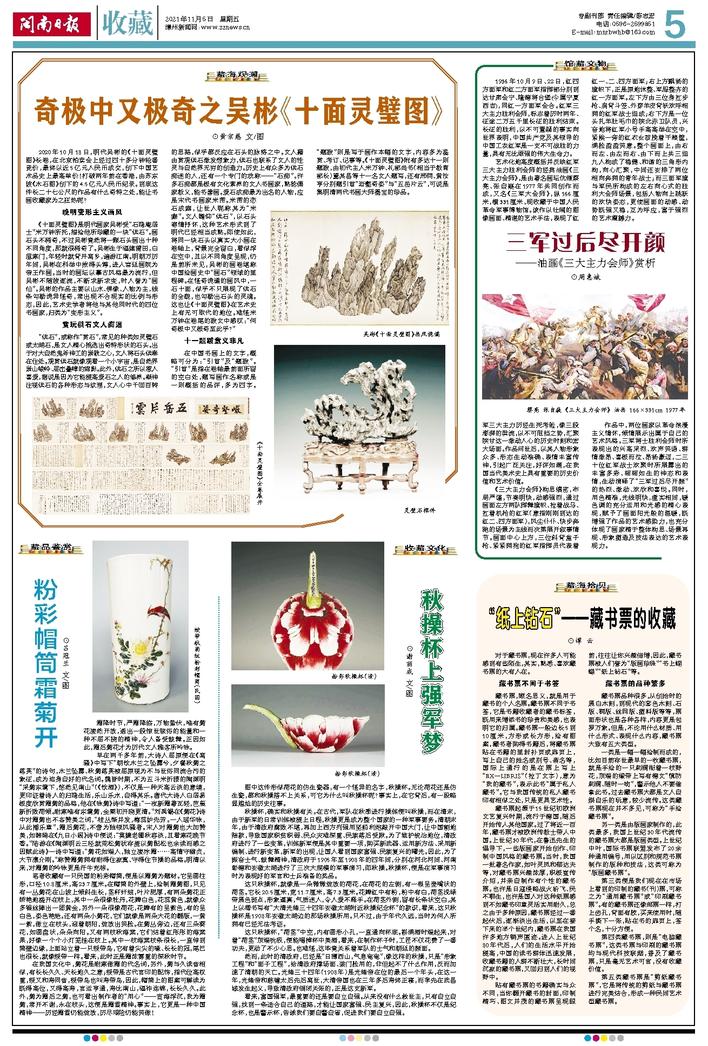

笔者收藏有一只民国的粉彩帽筒,便是以霜菊为题材。它呈圆柱形,口径10.8厘米,高23.7厘米。在帽筒的外壁上,绘制霜菊图,只见有一丛菊花在山坡上倾斜生长,茎秆纤细,叶片肥厚,有两朵菊花正娇艳地盛开在枝上,其中一朵很像牡丹,花瓣白色,花蕊黄色,就像众多银丝捧出一团黄金,另外一朵很像荷花,花瓣有的呈紫色,有的呈白色,姿色艳绝。还有两朵小菊花,它们就像是两朵大花的翻版,一黄一紫,傲立在枝头,迎着朝阳,绽放出笑脸。在菊丛旁边,还有三朵葵花,如圆盘状,朵朵向阳。又有两枝秋海棠,它们结着红彤彤的海棠果,好像一个个小灯笼挂在枝上。其中一枝海棠枝条很长,一直伸到筒壁边缘,上面站立着一只绶带鸟,它有着尖尖的喙、长长的冠,尾巴也很长,就像绶带一样。看来,此时正是霜浓雾重的深秋时节。

在我国文化中,菊花是耐寒傲霜的代名词,另外,菊与久读音相似,有长长久久、天长地久之意;绶带是古代官印的配饰,指代位高权重,绶又和寿同音,绶带鸟也叫寿带鸟,因此,帽筒上的图案可解读为既得高位,又得高寿,官运亨通,寿比南山,福祚连绵,长长久久。此外,菊为霜后之菊,也可看出制作者的“用心”——宦海浮沉,我为霜菊,常开不谢,永在枝头,这便是霜雪精神。事实上,它更是一种中国精神——历经霜雪仍能绽放,历尽艰险仍能笑傲!