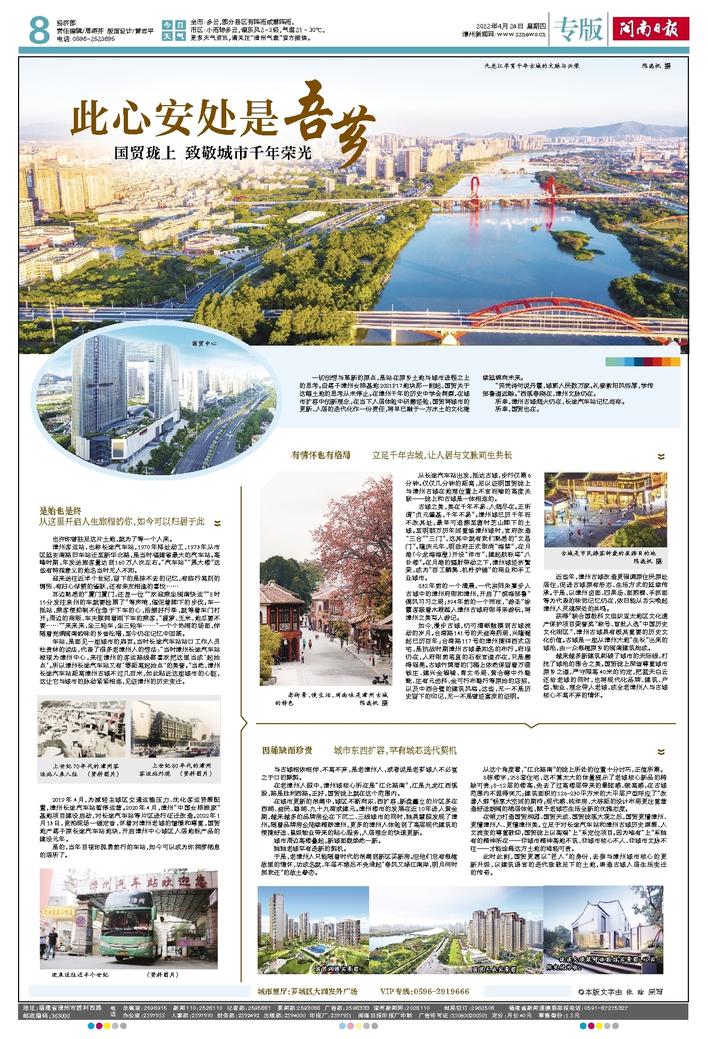

从长途汽车站出发,抵达古城,步行仅需6分钟。仅仅几分钟的距离,足以证明国贸珑上与漳州古城在地理位置上不言而喻的高度关联——珑上和古城是一体相连的。

古城之美,美在千年不易、人烟尽在。正所谓“贞元肇基,千年不易”。漳州城已历千年而不改其址,最早可追溯至唐时芝山脚下的土城。至明朝万历年间重修漳州城时,官府改造“三台”“三门”,这其中就有我们熟悉的“文昌门”。隆庆元年,明政府正式取消“海禁”,在月港(今龙海海澄)开设“洋市”,建起航标塔“八卦楼”。在月港的辐射带动之下,漳州城经济繁荣,成为“百工鳞集、机杼炉锤”的商业和手工业城市。

832年前的一个清晨,一代宗师朱熹步入古城中的漳州府衙知漳州,开启了“滨海邹鲁”儒风习习之局;394年前的一个雨夜,“游圣”徐霞客趿着木屐踏入漳州古城府衙寻亲游玩,将漳州之美写入游记。

如今,漫步古城,仍可清晰触摸到古城流动的岁月。台湾路141号的天益寿药局,兴隆崛起已历百年;台湾路117号的漳州捷祥西式店宅,是抗战时期漳州古城最知名的布行。府埕仍在,入府衙前笔直的石板官道亦在,只是磨得锃亮。古城竹筒厝的门楣上依然保留着万圆钱庄、建兴金银铺、育文书局、黄合德中外鞋靴、庄有元齿科、金可行布鞋行等原始的店招,以及中西合璧的建筑风格。这些,无一不是历史留下的印记,无一不是曾经富庶的证明。

近些年,漳州古城改造更强调原住民原址居住,促进古城原有形态、生活方式的延续传承。于是,以漳州卤面、四果汤、面煎粿、手抓面等为代表的味觉记忆仍在,依旧能从舌尖唤起漳州人灵魂深处的共鸣。

获得“联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护项目荣誉奖”称号、首批入选“中国历史文化街区”,漳州古城具有极其重要的历史文化价值。古城是一座从漳州大地“生长”出来的城池,由一众根植原乡的闽南建筑构成。

越来越多新建筑刺破了城市的天际线,打扰了城池的围合之美。国贸珑上深谙尊重城市原乡之道,严守限高40米的约定,把蓝天白云还给老城的同时,也将现代化品牌、建筑、户型、物业、理念带入老城,成全老漳州人与古城核心不离不弃的情怀。