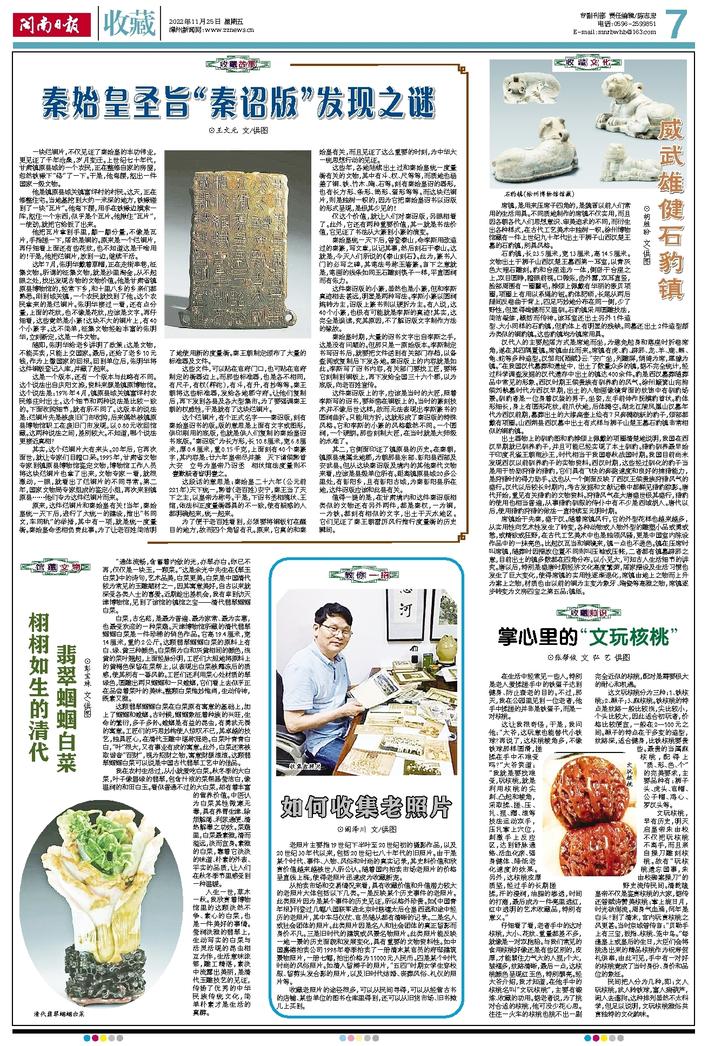

席镇,是用来压席子四角的,是魏晋以前人们常用的生活用具。不同质地制作的席镇不仅实用,而且因各朝各代人们思想意识、审美追求的不同,而衍生出各种样式,在古代工艺美术中独树一帜。徐州博物馆藏有一件上世纪九十年代出土于狮子山西汉楚王墓的石豹镇,别具风格。

石豹镇,长23.5厘米,宽13厘米,高14.5厘米。文物出土于狮子山西汉楚王墓西第一耳室,以青灰色大理石雕刻。豹和台座连为一体,侧卧于台座之上,双目圆睁,瞪眼前视。口微张,齿外露,双耳直竖,脸部周围有一圈鬣毛,脖颈上佩戴有华丽的嵌贝项圈,项圈上有用以系绳的钮。豹体肥硕,长尾从两后腿间反卷曲于背上,四足巧妙地分布在同一侧,少了野性,但显得雄健而又温驯。石豹镇采用圆雕技法,简洁凝练,概括而传神。该耳室还出土另外1件造型、大小同样的石豹镇,但豹体上有明显的残缺。同墓还出土2件造型颇为类似的铜豹镇。这些豹镇均为镇席用具。

汉代人的主要起居方式是席地而坐,为避免起身和落座时折卷席角,遂在其四隅置镇。席镇由此而来。席镇有虎、豹、辟邪、龙、羊、鹿、熊、龟、蛇等多种造型。汉邹阳《酒赋》云:“安广坐,列雕屏,绡绮为席,犀璩为镇。”在我国汉代墓葬和遗址中, 出土了数量众多的镇,据不完全统计,经过科学调查发掘的汉代遗存中出土的镇达400余件。豹是西汉墓葬随葬品中常见的形象。西汉时期王侯贵族有驯养豹的风气。徐州簸箕山宛朐侯刘埶墓时代为西汉早期,出土的人物画像镜背面的纹饰中有驯豹场景。驯豹者是一位身着汉装的男子,坐姿,左手前伸作抚摸豹首状。豹体形细长,身上有圆形花纹,前爪伏地,后体腾空。湖北江陵凤凰山汉墓年代为西汉前期,墓葬出土的大漆扁壶上绘有7只奔腾跳跃的豹子,颈部都戴有项圈。山西朔县西汉墓中出土有式样与狮子山楚王墓石豹镇非常相似的铜豹镇。

出土器物上的驯豹图和豹脖颈上佩戴的项圈清楚地说明,我国在西汉早期就已驯养豹子,并且可能已经实现了本土驯豹。猎豹驯养最早始于印度孔雀王朝瓶沙王,时代相当于我国春秋战国时期。我国目前尚未发现西汉以前驯养豹子的实物资料。西汉时期,这些经过驯化的豹子当是用于协助狩猎的猎豹,它们具有飞快的奔跑速度和良好的捕猎能力,是狩猎时的得力助手。这也从一个侧面反映了西汉王侯贵族狩猎风气的盛行。汉代以后较长时期内,考古发掘和文献记载中都鲜见猎豹踪影。唐代开始,重见有关猎豹的文物资料。狩猎风气在大唐盛世极其盛行,猎豹的使用也相当普遍,从事猎豹驯服的侍仆中有不少是西域胡人。唐代以后,使用猎豹狩猎的做法一直持续至元明时期。

席镇始于先秦,盛于汉。随着席镇风行,它的外型花样也越来越多,从实用性向艺术性发生了转变,各种动物或人物外型的雕塑小品或勇或憨,或精致或狂野,在古代工艺美术中也是独领风骚,更是中国室内陈设作品中的一抹亮色。比起汉瓦当和铜镜来,镇一点也不逊色。镇在压席时叫席镇,随葬时因摆放位置不同则叫压袖或压帐,二者都有镇墓辟邪之意,目前出土的镇多数都在四角分布。以小见大,可知古人生活细节的讲究。唐以后,特别是盛唐时期经济文化高度繁荣,居家摆设及生活习惯也发生了巨大变化,使得席镇的实用性逐渐退化,席镇由地上之物而上升为案上之物,材质也由以前的铜为主变为象牙、陶瓷等高雅之物,席镇逐步转变为文房四宝之第五品:镇纸。