■ 厦大附中 九年九班 李 晑

“弟子请神,口叫口应,随叫随应,齐心应口,千兵万马,万马兵将,锣鼓奏响,亲神上马……”我的家乡在江西南丰,每年春节,家家户户都会迎来一个朝气蓬勃的傩班。踩着新春的鼓点,傩舞表演者的动作劲实有力,一丝不苟,每一次伸展挥臂都彰显着对神明的最高敬意。而那时小小的我看着大人们的表演,心底只觉得滑稽无比。

我的爷爷也是一个傩舞表演者,每每看他戴上面具,穿上服装,走街串巷地表演,我都难以理解这种传统习俗,认为这是一种封建迷信。一次,我随着爷爷参加市里的传统文化节。爷爷的表演场地是一个装潢老旧,处处都透露着颓败的古戏台。爷爷仔细地做着表演前的准备,一言不发。而我却心不在焉,四下张望,只觉得这个活动毫无意义,纯粹浪费时间来围观一场封建可笑的“跳大神”。心下只盼望着早些离开,却在爷爷严肃的眼神中不甘地坐下,我不明白爷爷为何如此坚持带我去看一场这样的表演。

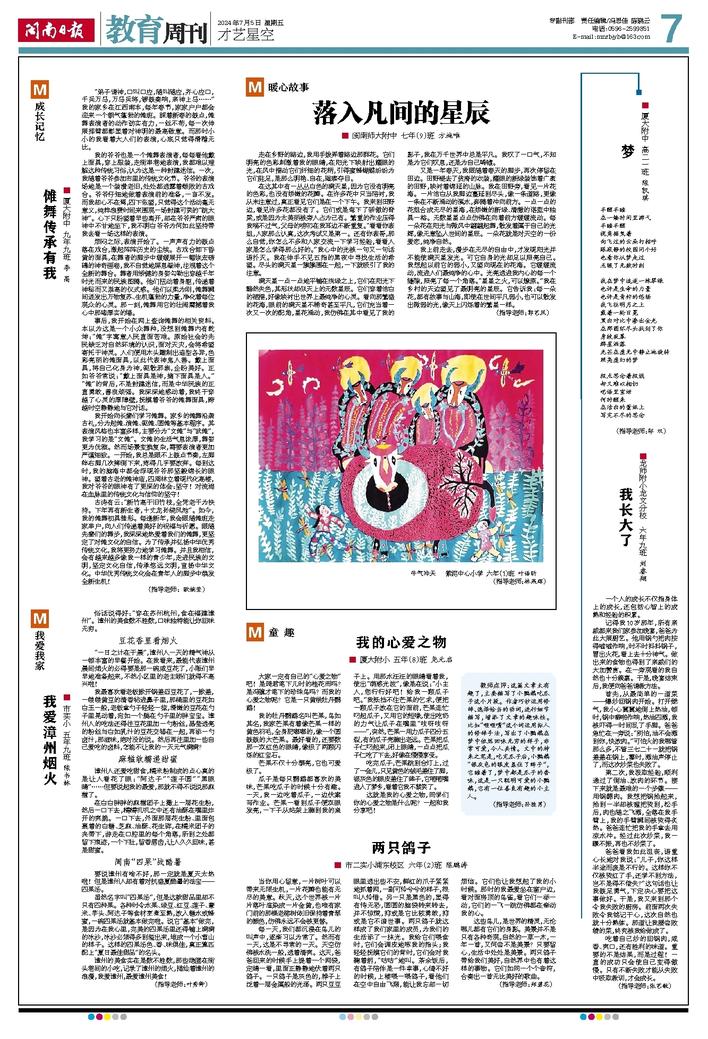

烦闷之际,表演开始了。一声声有力的鼓点落在戏台,激起阵阵历史的尘埃。古戏台卸下昏黄的面具,在舞者的脚步中缓缓展开一幅恢宏磅礴的神奇画卷,我不自觉地屏息凝神,注视着这个全新的舞台。舞者用矫健的身姿勾勒出穿越千年时光而来的民族图腾。他们扭动着身躯,传递着神秘而又崇高的仪式感。他们以柔为刚,傩舞瞬间迸发出万物复苏、生机蓬勃的力量,净化着每位观众的心灵。那一刻,傩舞用它的壮阔震撼着我心中那堵厚实的墙。

事后,我开始在网上查询傩舞的相关资料。本以为这是一个小众舞种,没想到傩舞内有乾坤:“傩”字寓意人民直面苦难。原始社会的先民缺乏对自然环境的认识,面对天灾,会将希望寄托于神灵。人们便用木头雕制出造型各异,色彩亮丽的傩面具,以此代表神鬼人兽。戴上面具,将自己化身为神,驱散邪祟,企盼美好。正如爷爷常说:“戴上面具是神,摘下面具是人。”“傩”的背后,不是封建迷信,而是中华民族的正直勇敢,善良顽强。我深深地感动着,我终于穿越了心灵的厚障壁,抚摸着爷爷的傩舞面具,跨越时空静静地与它对话。

我开始向长辈们学习傩舞。家乡的傩舞沿袭古礼,分为起傩、演傩、驱傩、圆傩等基本程序。其表演风格也丰富多样,主要分为“文傩”与“武傩”,我学习的是“文傩”。文傩的生活气息浓厚,舞姿更为优雅。然而场景变换复杂,需要表演者更加严谨细致。一开始,我总是跟不上鼓点节奏,左脚绊右脚几次摔倒下来,疼得几乎要放弃。每到这时,我的脑海中都会浮现爷爷那坚毅绵长的眼神。望着古老的傩神庙,四周林立着现代化高楼,我对爷爷的眼神有了更深的体会:坚守!对流淌在血脉里的传统文化与信仰的坚守!

古诗有云:“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持。下年再有新生者,十丈龙孙绕凤池”。如今,我的傩舞初具雏形。每逢新年,我会跟随傩班走家串户,向人们传递着美好的祝福与祈愿。跟随先辈们的舞步,我深深地热爱着我们的傩舞,更坚定了对傩文化的自信。为了传承并弘扬中华优秀传统文化,我将更努力地学习傩舞。并且我相信,会有越来越多像我一样的青少年,走进民族的文明,坚定文化自信,传承悠远文明,宣扬中华文化。中华优秀传统文化会在青年人的脚步中焕发全新生机!

(指导老师: 欧婉莹)