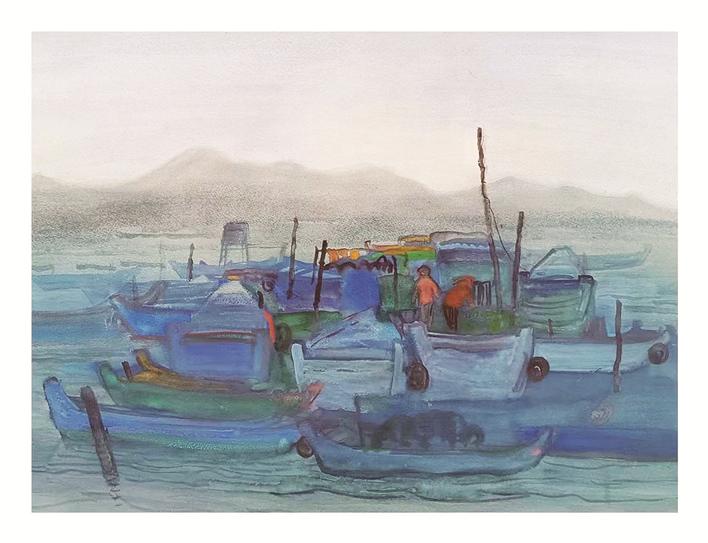

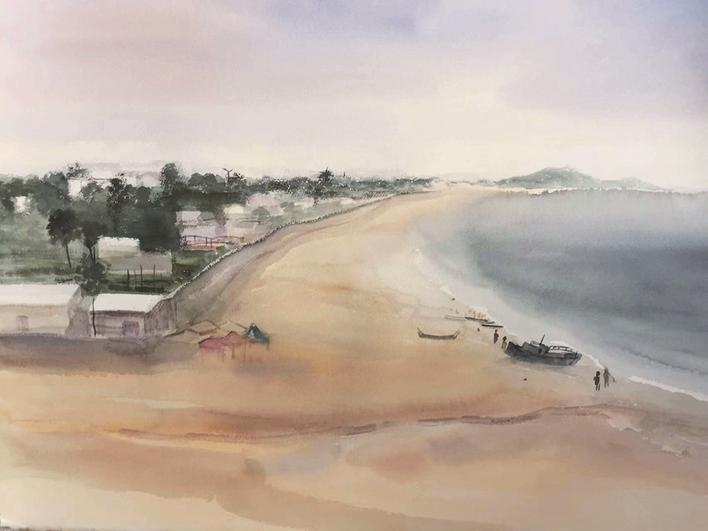

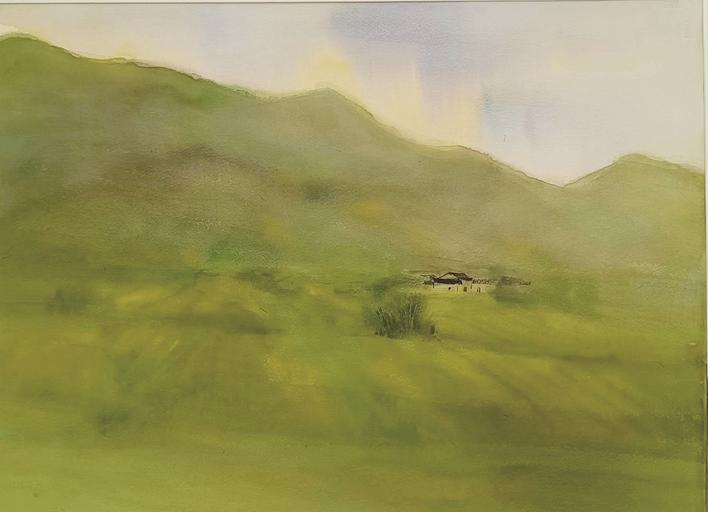

画是这样的画:旁的不论,直觉的“新颖”引诱你将脚步靠近。似乎看懂了,又似乎看不太懂。画面淋漓而间离,尤带抽象的审美意味。色溶于水,水溢出韵——不论水彩还是油画,画中的世界仿佛刚刚睡醒,徐徐撩开面纱。然后,生灵摆放进去,与氤氲的意境酬酢。用笔极简,简到好像没有什么炫技的空间,色彩的光与影自在流淌着旋律。阅者发呆、沉思——再添些什么吧,比如琐碎的枝叶?比如张岱所形容的“舟一芥,舟中人两三粒”?又觉得添不上去,嫌多。

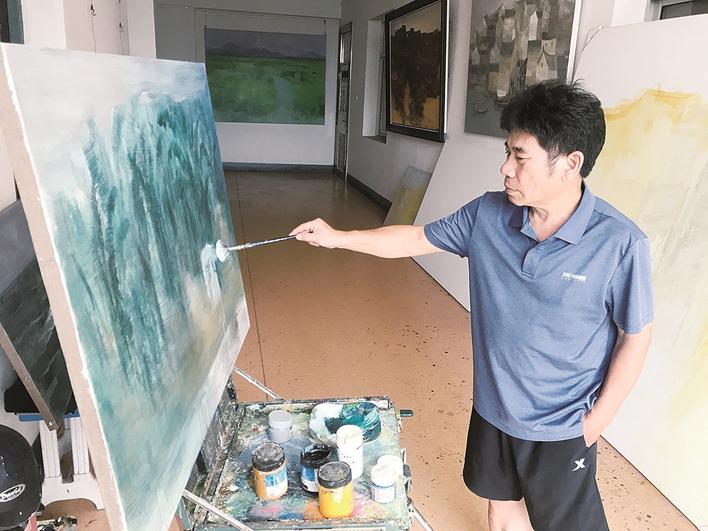

画是这样的画,人是这样的人:他的工作室里,雪白的墙壁上挂满省内名家的书画作品。“咱作品可没资格挂墙。”他自我调侃道。于是,他的油画、水彩作品只能堆满靠墙的地面。他说画画是为滋养生命,不是用来张扬,不是用来讨别人欢心。他又说自己喜欢一种宁静的美、一种孤寂的美、一种淡淡的忧伤,不管技艺如何不成熟,听从内心的使唤更重要,“画画有自由度,画画才快乐”。足见他是很“自我中心”的,这或许是艺术家的独立姿态吧。

那天,我和编辑老陈专程到漳浦旧镇去拜访他。下车一照面,他主动伸手打招呼。穿着休闲衫的他,个子不高、其貌不扬。想不到他就是林奕德——油画家、水彩画家,福建省水彩画会理事,漳州水彩画会副会长。

我们走进漳浦三中美术馆,参观其工作室和作品,在茶几边喝茶聊艺术聊审美,路途的疲乏很快烟消云散了。

机 锋

旧镇是千年港口。民居沿着港湾而建,镇上居民祖祖辈辈过惯尝海鲜听涛声的生活。林奕德守着这个港湾小镇,迷恋这里的鱼虾鲜香,喜欢海风吹拂的感觉,享受安静教书、从容绘画的滋润。朋友建议他走出小镇,以寻求更大的发展空间,他却有自己的固执:“人生再怎么折腾还不是为活得滋润些吗?不然,折腾就无意义。”

林奕德1965年底出生于旧镇,自幼受奶奶(陈匏来,民间剪纸艺术家)的影响,爱好美术。1988年集美师专美术系毕业后,他又回到旧镇,在母校漳浦三中任教。他多年来为高等美术院校输送大批美术人才,其中有中国美术学院的张海胎、陈坤煌,中央美术学院研究生、上海大学博士陈思平等。

和林奕德交谈,你会有一种类似禅宗“机锋”的快感。他话里的“锋芒”善于“反其道而行之”,自有一套严谨的逻辑。“灵光一现”之后,你再略一思索,纵使没有“豁然开朗”的顿悟,也不乏“柳暗花明”的法喜。比如——

“达·芬奇如果复活,看到凡·高、马蒂斯的作品,可能会出现几种情况:第一种——立马被气晕了;第二种——立即跟凡·高、马蒂斯去写生,发现画画可以这么随心所欲;第三种——静静反思一下,继续画自己的画。你玩你的,我玩我的,无须世界上的画家都像我这样画,那也不好玩。”

“中国画注重写意,我想可能中国古人摹写自然的能力不是很高,并且毛笔和绢、纸、墨等材料帮了大忙。然后就自己慢慢习惯自己民族的审美情趣,自圆其说地总结一些理论。什么人物重传神,花鸟讲笔墨,山水讲意境。中国人又说诗中有画、画中有诗,久而久之,我们被洗脑了,变成进入骨子里的审美趣味,根深蒂固。”

意 境

林奕德在大学期间学的是西画,一度沉迷于印象主义画派的莫奈、塞尚、马奈等。“不过,我骨子里还是喜欢东方精神。”以至于许多年后,他反复实验自己的油画、水彩如何契合地融入中国的诗性意境。

当然,这样探索的背后自有一股“进化”的动力:“学画的困难,刚开始是造型问题;接着是画面的艺术处理问题;现在是怎样画出自己风格的问题。”

林奕德的工作室中间有一张6米长的原木桌子,据说十几个人费好大劲才把这块大木板弄进展厅。自从有了这张大木板桌,他便在上面画水墨作品,比较水墨与水彩之间的差异,体验笔墨之间流淌的审美韵味。终于,他的水彩作品在拒绝“千人一面”之后有了自己的新意,以至于就算未签上名字,熟悉的友人也能一眼辨识出来。

此前,我已浏览过一些网上公开的林奕德画作。拜会的那天,我又饶有兴致地品味了林奕德新近的一些作品。新作的水彩少了那些习惯的艳丽色彩,专注灰色彩的呈现。他有意降低色彩之间的对比度,更显画面那几根张扬的线条。画面越来越回归中国传统绘画的意向。

“自然界进入画中,在西方叫风景,在东方叫山水。山水要有诗性要有意境,什么样才叫有意境?为什么月上柳梢头、晓风残月就有意境?烈日当空晒就没有意境?我想,意境可能是人类心灵深处要找寻并且向往的特别的时间和空间。”林奕德以哲学的口吻阐释他的创作理念。

会 心

提到意境,很多人会想起王国维的《人间词话》。其中有一则这么说:“有造境,有写境,此理想与写实二派之所由分。然二者颇难分别。因大诗人所造之境,必合乎自然,所写之境,亦必邻于理想故也。”该话置于林奕德绘画,也颇贴切。

凝视林奕德的画作,许多人会好奇那些浓淡虚实的抽象要表达什么。

我们不妨设问一下:如果不是抽象,是具象,如今照相机已普及了,画画究竟为了什么?照相机获取的信息、眼睛观察获取的信息、内心审视获取的信息,这三者区别何在?这些发散性问题弄清了,我们也就理解了林奕德的“质疑的审美”。

林奕德绘画面貌的形成完全得益于质疑。正如集美大学美术学院教授黄永生所指出的——“我们往往认为一个画家语言的形成得益于对自然事物的观察,林奕德恰恰相反,其水彩语言不是观察的直接结果,观察对他来说是情绪的激起,通过情绪激起唤醒的不是简单的感性获取,而是‘由眼入心’的审视活动,进而质疑自然能否承载内心的情绪,这种伴随内心的活动促成个性语言。”

林奕德不满意直接描绘某片风景带来的肤浅。为了承载内在情绪,他总是在画面上不断地折腾。有时,他将大海画成了田野,有时反过来将桑田画成了沧海。他大部分的画是在写生现场完成的。写生,要感性。“我想要的不是眼下那个,眼下那个联系着知识,是各式各样的限制。我要在那个激起的感性面前,得到那些揪心揪肺的画感。”

风景不在远方,就在念念相续的内心。“以我观物,故物我皆著我之色彩。”林奕德不作形而上的推理,而以绘画的形式构成个性化的感性宣泄,于是“意境”成焉。

看林奕德的画作,再结合其性情,你会联想到魏晋风流。《世说新语》记载:“简文帝入华林园,顾谓左右曰:‘会心处不必在远,翳然林水,便自有濠、濮间想也,觉鸟兽禽鱼自来亲人’。”此语虽萧疏简淡,确有开示人心的功效。

林奕德无当下很多人向往的所谓“光圈”。其作品曲高和寡,不能融入时髦行列。但偶有三五知己过来小叙,“艺”起互放光亮,这就够了——“我走自己的路,不管往前是桑田还是沧海,通往崎岖小径还是幻想之国,有理无理,孤独寂寞,那个感觉就是我。”