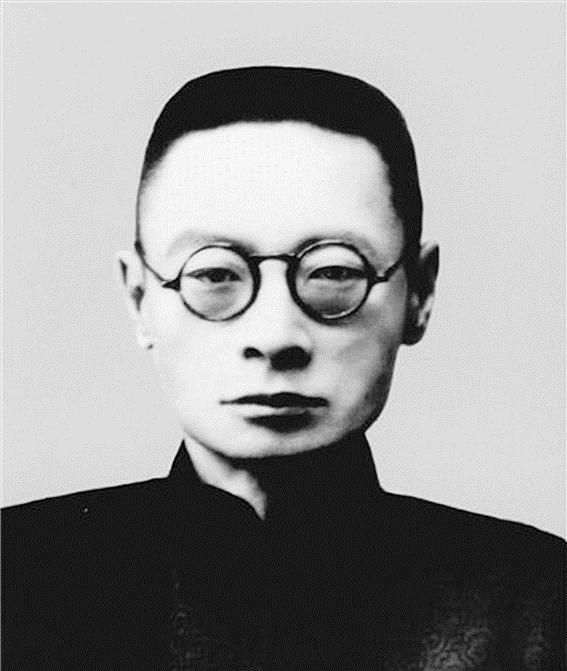

⊙姚秦川 文 弘艺 供图

刘文典,原名文聪,祖籍安徽怀宁,著有《淮南鸿烈集解》《庄子补正》《三余札记》等。值得一提的是,刘文典在学术上取得的成功,完全靠他自己的努力拼搏而得来。

1917年,28岁的刘文典被陈独秀请到北大任教授。当时的北京大学人才济济,尤其在国学方面,包括辜鸿铭、刘师培等都是了不起的人物。相比之下,刘文典虽然课讲得不错,却因为没有服人的东西,所以得不到同事的认可,一向不服输的刘文典决定要改变这种现状。

思考了一段时间,刘文典决定下苦功认真校好一部书。经过多方比较,他把先秦诸子作为校勘的主攻方向,而且一出手就是比较难弄的《淮南子》。众所周知,校勘古籍要求字字皆有来历,为了做到这一点,刘文典在校对时从不假他人之手,他在当时致信胡适时坦诚相告:“弟目睹刘绩、庄逵吉辈被王念孙父子骂得太苦,心里十分恐惧,生怕脱去一字,后人说我是妄删;多出一字,后人说我是妄增;错了一字,后人说我是妄改。不说手民弄错而说我之不学,所以非自校不能放心,将来身后虚名,全系于今日之校对也。”

在校勘时,刘文典征引古人注释,特别强调查证原文,避免以讹传讹,贻害他人。刘文典曾不止一次地感叹说:“搞这个苦不堪言,如果我再这样搞的话,我现在就死了。”当时,刘文典工作起来确实也非常“玩命”,有时就算已经到了半夜,可只要一想到某个问题,他就会马上爬起来再写。他的夫人曾回忆说:“搞这个书,很可怜的。别人只知道这个书搞得不错,但不知道有多辛苦,病了好几次。”最终费时一年多时间,刘文典终于完成《淮南鸿烈集解》一书,同时请胡适用文言文给书作序。这本书出来后,刘文典一下子便火了起来。从此,刘文典在国学界开始崭露头角,树立了名声,就连当时大名鼎鼎的梁启超先生也对《淮南鸿烈集解》赞不绝口。

此后刘文典仍发愤不止,又于1939年出版了《庄子补正》,不肯轻易誉人的陈寅恪教授则在作序时赞曰:“先生之作,可谓天下至慎矣……然则先生此书之刊布,盖将一匡当世之学风,而示人以准则,岂仅供治庄子者之所必读而已哉!”《庄子补正》成书后,学术界至今仍奉为开山之作。新中国成立后,虽有多人研究庄子,但成就却始终没有超越刘文典的。