⊙林河山 文/图

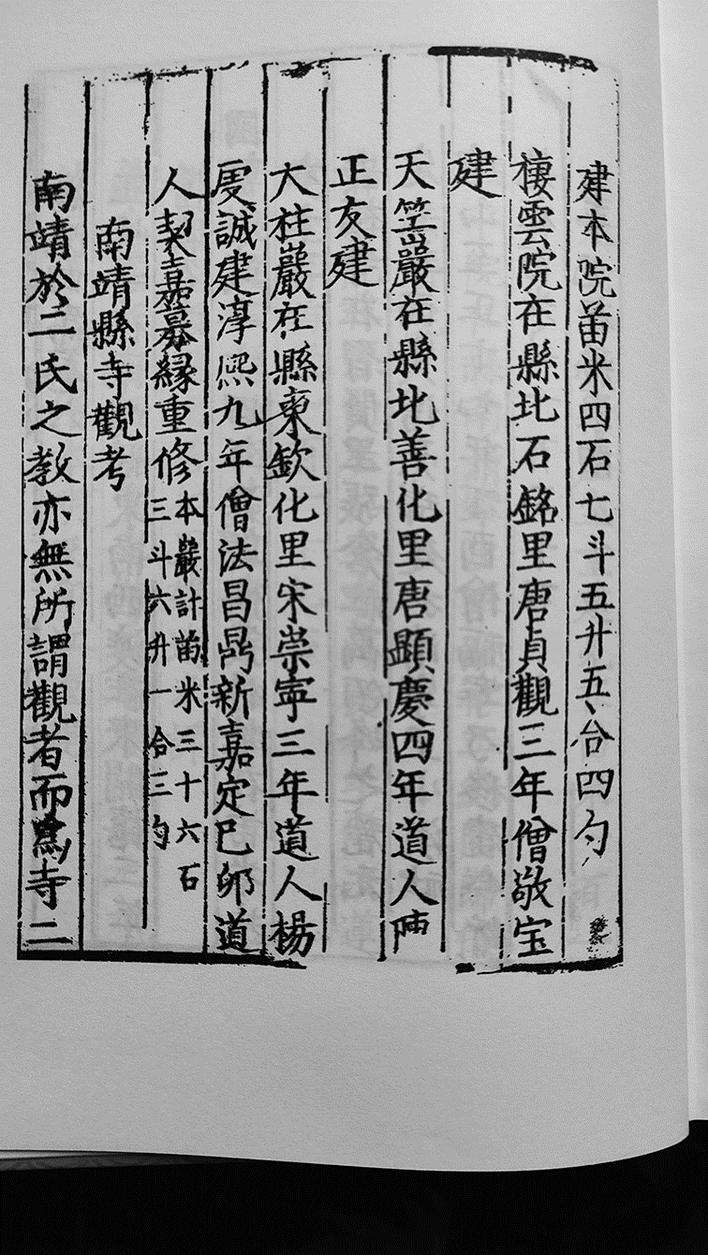

在长泰区梁冈山麓,当地文史工作人员发现和考证了栖云院的遗址。栖云院是漳州市境内有文字记载始建年代最早的寺院。据正德版《大明漳州府志·长泰县寺观考》载:“栖云院,在县北石铭里,唐贞观三年,僧敬宝建”,万历《漳州府志》也有相似的记载,清乾隆庚午版《长泰县志》)记载:“栖云院,在石铭里,唐贞观三年,僧敬堂(宝)建,今废。产并米拨入漳州卫屯,久湮。”栖云院现位于梁冈山下西云(栖云两字的谐音)果场场部西1公里处,当地人称该地为“院内”,称栖云院为尼姑庵,明初即已废。

笔者于2023年7月17日进行田野调查,所见院内建筑物已荡然无存。根据遗址探访,从现场遗留鹅独卵石垒就的墙基初步推断,寺院的建筑朝向为坐西北朝东南,建筑为前后两进,即前厅、后殿,东西宽约30米,南北进深约20米,前厅后殿依山势错层而建,原墙体应是夯土而成,为土石木结构。据当地百姓林海水介绍,院内原有个小山湖(最原生状态应有一条天然小涧),现山湖已干涸消失,开荒成农田,四周山丘环绕,形成封闭地形农田。现场田中央尚有古柱础、石栏杆、光面石条,而原有的养马石槽,现已不见踪迹。西云场道路通过院内山岭,往梁冈山石坡茶场,两山岭之间的通道称“尼姑巷”,传说是原来尼姑化斋出入必经之地。栖云是当地旧址名,位于岩溪镇上蔡村(旧有后墘、下庵等社)西面,此地处于梁冈山下,常年云雾氤氲,人们便称此地为“栖云”,谓之是云霞栖息之所。到明清时期,有个自然村栖云社,有数十户人家,后散居他处。

栖云院始建于唐贞观三年,即公元629年,比漳州建府(686年)早57年,比长泰建县(955年)还早300多年,距今已有1395年。在闽地长泰为何这么早就建有佛教寺院?我们应当着重分析一下隋唐时期的佛教文化背景,以及当时长泰相关联的地方的佛教传播具体情况。

先说隋唐时期的佛教文化背景。

佛教于西汉末年开始传入中国,魏晋南北朝时期佛教得到统治者的扶持,加上不断与中国文化融合走上世俗化的道路,佛教获得了更大的发展。杜牧在《江南春》写下“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,描绘了当时佛教兴行的盛况。佛教经过四五个世纪的发展,到隋唐达到鼎盛时期。初唐时,统治者十分重视佛教的发展。太宗(李世民)于贞观元年(627年)下诏说:“……今国家初定,人民未复其业,故为佛道以滋益之也。……朕以不能容道人之徒,久系于心。自今有道人之徒在官者,宜令自今以后不许复还道人之家。”为庆祝登基后的第一个新年,贞观二年(628年)始,唐太宗邀请了京师很多的高僧来到皇宫,举行了七天的法会。同时,他敕令度僧尼1000人,并兴圣寺改为尼姑庵。贞观三年(629年)又下诏说:“自今以后道人之徒不得复道人家……”栖云院正是在当时的文化背景下筹建的。梁冈山境内大兴佛教,兴建岩院,佛事活动兴盛,有史料可查曾建有栖云院、梁冈院、东岩院、龟洋院、良岩院、国师岩等6座岩院,连同其他乡里的院寺,长泰共有12座唐朝岩院(全漳州共有15座唐朝岩院),有高僧禅师敬堂、自如、正友、岳翁、沧海、月江、大觉、无违、怀晖、儆明、景和等,说明在当时已是佛教圣地。

再说当时长泰相关联的地方的佛教传播具体情况。

长泰建县前隶属关系比较复杂多变。

三国——南朝时期。三国吴永安三年(202年),置建安郡增设东安县,长泰属东安县。西晋太康三年(282年),析建安郡置晋安郡,隶属扬州,改东安县为晋安县,长泰属晋安县。元康元年(291年)杨州改江州,长泰属江州晋安郡晋安县。南朝宋泰始四年(468年),改晋安郡为晋平郡;南朝齐建元元年(479年),晋平郡复为晋安郡;南朝梁天监二年(503年),析晋安郡置南安郡,隶属东扬州。南朝陈永定元年(557年)升晋安郡为闽州,辖南安等郡;天嘉六年(565年)仍设晋安郡、南安郡,直隶东扬州。光大二年(568年)升晋安郡为丰州,辖南安郡。长泰仍属诸郡之晋安县。

隋唐——五代十国时期。隋开皇九年(589年),改丰州为泉州(今福州),改南安郡为南安县,长泰属泉州南安县。大业二年(606年),改泉州为闽州,长泰属闽州南安县。大业三年(607年),改闽州为建安郡,辖闽、建安、南安、龙溪等四县,长泰属建安郡南安县。唐武德元年(618年),改南安郡为建州,长泰属建州南安县。武德五年(622年),置丰州,长泰属丰州南安县。贞观九年(635年),撤丰州并岭南道泉州,长泰属岭南道泉州(今福州)南安县。嗣圣元年(684年)置武荣州,长泰属岭南道武荣州南安县。景云二年(711年),以武荣州为泉州(今泉州),长泰隶闽州都督府泉州南安县。天宝元年(742年),改泉州为清源郡,长泰隶江南东道福建都防御使清源郡。乾元元年(758年),清源郡复称泉州,长泰属泉州都督府南安县崇教里地。大历六年(771年)长泰属福州都团练观察处置使泉州南安县。贞元十九年(803年),南安县划出永丰、明盛、绥德、武德等四个乡,置大同场,长泰属泉州南安县大同场武德乡。乾符三年(876年),邑长张思进为“便输纳”,以乡置场,升为南安县武德场。光启二年(886年)光州农民军领袖王潮入泉,观察使陈岩表王潮为泉州刺史。长泰属泉州王潮据地。文德元年(888年)武德场因避讳“文德”年号,改武胜场,后又改为武安场,隶泉州。乾宁四年(897年),王审知为威武军节度使,长泰属威武军泉州南安县武安场。五代后梁开平三年(909年),王审知为闽王,长泰属闽王国泉州南安县。

从以上长泰建县前隶属关系可看出,长泰在割隶漳州(980年),政治上受福州、泉州管辖,文化自然受其影响。那当时长泰周边的佛教传播有哪些具体情况呢?据《南安县志》记载:“南朝陈永定二年(558年),西天竺优禅尼国(今印度)僧人拘那罗陀(译名真谛)到南安(梁安),挂锡延福寺,较译《金刚经》,后人于九日山其译经处镌刻‘翻石经’,以为纪念。”另外,同安区的梵天禅寺创建于隋代开皇元年(581年),为福建省最早的佛教寺庙之一。

长泰与南安、同安先后有隶属关系,两地佛教文化的传播自然会往长泰渗透,兴修佛教院寺之风气也自然会向长泰传习。长泰境内梁冈山,海拔1119米,位于古称石铭里(以山有“官七代石”而得名),绵延起伏50余里,横亘于岩溪镇与坂里乡之间,层峦叠嶂,峰壑相间,巉岩峭拔,支脉直抵九龙江东畔,梁冈山在古代被誉为“邑山之主”。梁冈山地理环境十分优越,加之梁冈山下有龙津溪,先民开发最早,人口较稠密,便于供养寺庙,在此择地建岩院也是高僧们首选之地,禅师敬堂在此地兴建栖云院当属地利人和之善举了。