吴澄在《月令七十二候集解》中云:“立春,正月节;立,建始也;五行之气往者过来者续于此;而春木之气始至,故谓之立也……”立春,春天之始,气息宜人,草木发芽。古人对立春非常重视,留下了诸多古老的习俗。

迎春神。从西周开始,《礼记》中有这样的记载:“周天子以立春日,帅公卿诸侯大夫,迎春于东郊,行布德施惠之令。”立春这天,西周的皇帝起了个大早,穿戴完毕,召集三公这些臣子以及卿级高官和诸侯大夫这一级别的官员,坐上马车浩浩荡荡地往城东方向的郊野去迎接春神句芒(也称勾芒)。传说句芒本是鸟,鸟身人面,乘两龙,树木和五谷发芽生长离不开它,它主宰农业生产等。一轮红日从东方冉冉升起之时,负责祭祀的官员在桌面上摆上羊头、鸡鸭和水果等各种祭品,皇帝以及文武百官列队跪拜,口中念念有词,祈求风调雨顺、五谷丰登、国泰民安等。清代的富察敦崇在《燕京岁时记》中写道:“立春先一日,顺天府官员,在东直门外一里春场迎春……”清代的迎春在立春前一天就开始了,时间更长,参加的人员更多,上至官府衙门,下至平民百姓,场面更加盛大。

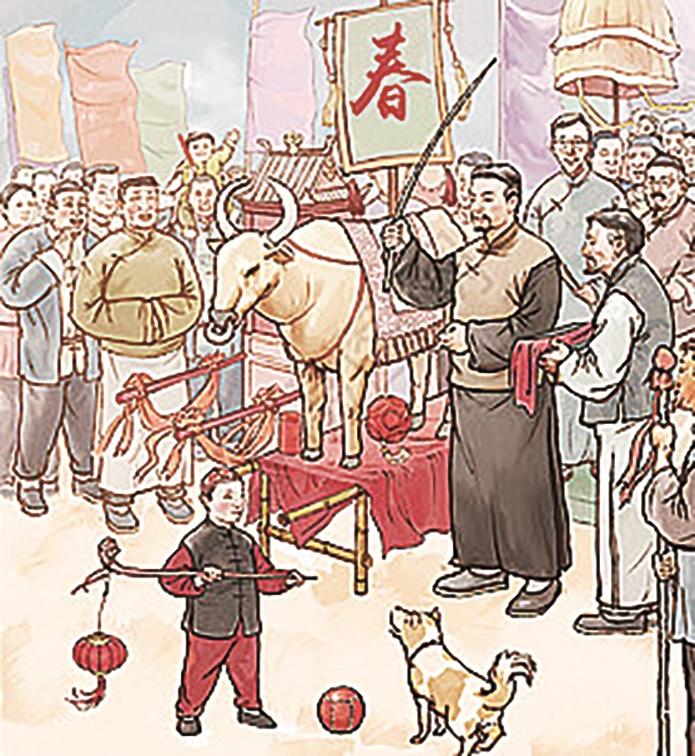

打“春牛”。宋代的高承在《事物纪原》一书中云:“周公始制立春土牛,盖出土牛以示农耕早晚。”西周时期,皇帝就开始吩咐艺人在立春这天用泥土捏一头大大的牛,并且摆放出来让人观看,提醒农夫春耕时节到了,该准备各种农事了。唐代元稹的《生春》中“鞭牛县门外,争土盖春蚕”,说的就是打“春牛”。宋代的孟元老在《东京梦华录》中说:“立春前一日,开封府进春牛,入禁中鞭春。开封、祥符两县置春牛于府前,至日绝早,府僚打春。”立春前一天,开封府买了一批“春牛”分别送给开封、祥符两个县衙,立春那天一大早,官府衙门的幕僚就开始鞭打“春牛”了;宋代的吴自牧在《梦粱录》中写道:“百姓卖小春牛,往往花装栏坐,上列百戏人物,春幡雪柳,各相献遗。”当官的和有钱人买大“春牛”来打,而普通的百姓则买小“春牛”来打。

吃春饼。吃春饼,又叫“咬春”。清代的富察敦崇在《燕京岁时记》中云:“是日,富家多食春饼,妇女等多买萝卜而食之,曰‘咬春’。谓可以却春困也。”清代的潘荣陛在《帝京岁时纪胜》中说:“士庶之家,亦必割鸡豚,炊面饼,而杂以生菜、青韭芽、羊角葱,冲和合菜皮,兼生食水红萝卜,名曰‘咬春’。”由此可见,春饼是环保和绿色食品,荤素搭配合理,也注意营养成分的均衡,因此,吃春饼可以有效解除春困。

戴春幡。幡也作旛,即小旗。南北朝时期的宗懔在《岁时风土记》中云:“立春之日,士大夫之家,剪彩为小幡,谓之春幡。或悬于家人之头,或缀于花枝之下。”南北朝时期的徐陵在《杂曲》中曰:“立春历日自当新,正月春旛底须故。”立春到了,焕然一新,把春幡往头上一戴,更是神采奕奕。

贴“宜春”。南北朝时期的宗懔在《荆楚岁时记》中云:“立春之日,悉剪彩为燕以戴之,贴‘宜春’二字。”宋代的王曾在《皇帝阁立春帖子》中曰:“北陆凝阴尽,千门淑气新。年年金殿里,实字贴宜春。”宋代的史浩在《满庭芳》中说:“休向今朝惜醉,红妆映、群玉颓山。相将见,宜春帖子,清夜写金銮。”清代的周之琦在《东风第一枝·十二月廿一日立春,时快雪三日矣》写道:“帖剪宜春,诗吟饯腊,重阴偏滞檐角……”不管是皇帝,还是平民百姓,他们在立春当天都贴上“宜春”二字,表达了对美好未来的企盼。

立春的这些古老习俗,内涵丰富,历久弥新,它反映了中华民族深厚的文化底蕴。由此,我们还可以窥见古人的生存智慧和追求幸福生活的美好愿望。