漳州市芗城区芝山街道康山社区,原为古村,历史悠久,人杰地灵,人文荟萃。曾有林曾、林文焕等明代名人。林曾(1573-1646),字明愚、则孝,号斗枢,为康山林氏五世祖。林曾公刻苦读书,明万历四十七年(1619年)进士,历任句容县(今江苏省句容市)知县、贵州主考、补户部主事、云南大理府、北直沧州盐运使(道台),为官清廉勤政、政绩辉煌、万古流芳。天启四年(1624年),承朝廷恩赐重建祠堂,即今康山“林氏家庙”(也称“林氏耕礼堂”)。崇祯十三年(1640年,68岁)以年老致仕归乡,住漳州郡西(即今康山社区)。

林曾公回乡后,热衷慈善,舍金济众、兴修水利、修路造桥、防洪筑堤、修建祠堂,尽心尽力、恩泽黎民,得到乡里百姓的拥戴,人们尊称他为道台公。后人为了纪念他,在合宝楼前广场建竖一块“惠乡碑”,以赞其功德。

2017年,康山社道台公官厅理事会为弘扬先人之伟绩,传承先人之风范,特勒《先祖林曾公进士道台碑记》,并有咏林曾公之功德的“明末康山林进士,为官廉洁惠黎民;济贫办学千门敬,先祖高怀励后人。”“康道立宗功,万民承泽;山庄垂祖德,千载留芳。”等诗、词、联。

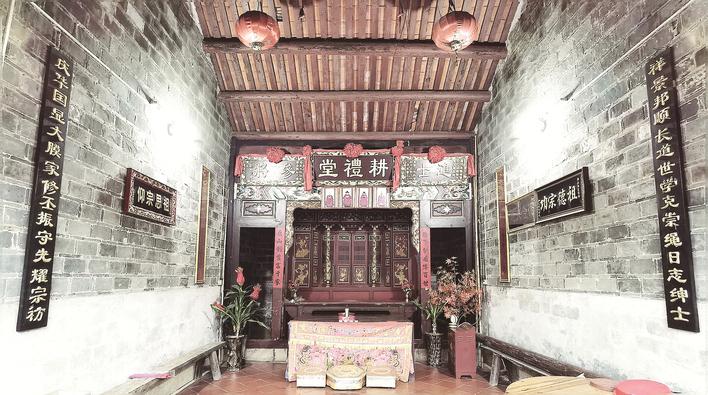

林氏耕礼堂(也称“林氏家庙”)由林氏先祖始建于明嘉靖十年(1531年),天启四年(1624年)又经皇帝恩赐重建。建筑主体坐西向东,为宫殿式祠堂风格,前后两进,中有天井,两侧为8间厢房。 前庭外墙有副对联“道台进士芳馨远参将武官恩惠长”。堂内悬“耕礼堂”“进士”“参将”匾,墙上悬一幅“祥景邦顺长道世学克崇绳日志绅士庆华国显大膜家修丕振守先耀宗祊”牌等,彰显悠悠乡愁,古韵康山。耕礼堂曾经是康山学子进京赶考必经之路,为每年正月十七最为热闹的林曾公巡安踩街活动(即重走林进士赶考路,激励后人刻苦学习的一种民俗文化活动)的起点。巡安踩街活动是从村中挑选出童男童女,头戴状元帽骑马游行,象征了人才辈出、兴旺发达,同时也保留了乡韵,传承了文化。

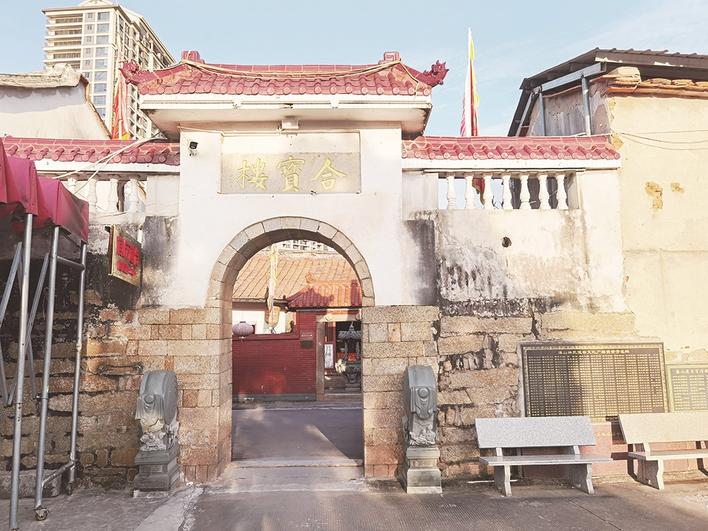

嘉靖十年(1531年),林氏先祖除了建祠堂外,还掘潭、造寨,重修寨楼(合宝楼)。现位于康山社区的合宝楼,又称康山洪炉寨,始建于明正德五年(1510年),占地面积约3000平方米,正门朝西,门上方石碑镌刻“合宝楼”三字,北面另开一小门,城墙底座采用长条花岗岩石砌筑,上方为三合土墙,墙厚2米,楼内四角置有碉楼(现基本荒废),用于防御;万历四十四年(1616年)又进行重修。合宝楼距今已有500多年,具有浓郁的漳州特色,展示漳州文化民俗的窗口,向世人诉说着历史的沧桑和厚重,使市民、游客找到文化共鸣。楼内现存有一座林曾公官厅及两座林氏小宗、“康山西义学”校牌等古建筑及文物。

在合宝楼东侧,还有一座“合宝山”祖厝建筑,厝内祀奉林氏三房祖宗神位,悬明隆武年间授康山林氏五世祖林文焕“参将”匾(注:前面也有提到,林氏耕礼堂内也悬“参将”匾)。林文焕在明隆武年间授命于浙江、福建、江西三省交界处“仙霞关”参将,尽忠报国,勇敢战斗,竭心竭力,以保卫江山、造福百姓为己任,其高尚品德,名垂青史。

林曾公官厅,即为一座宫庙,始建于明万历十八年(1590年),坐东朝西,面阔三间,前后二进,悬山式屋顶,建筑面积约190平方米,距今430多年。门联为“曾道耀宗功万人承泽,官厅垂祖德千载留芳”。宫庙内敬拜林曾的父母(太公、太妈)、林曾公和夫人等四尊神像。

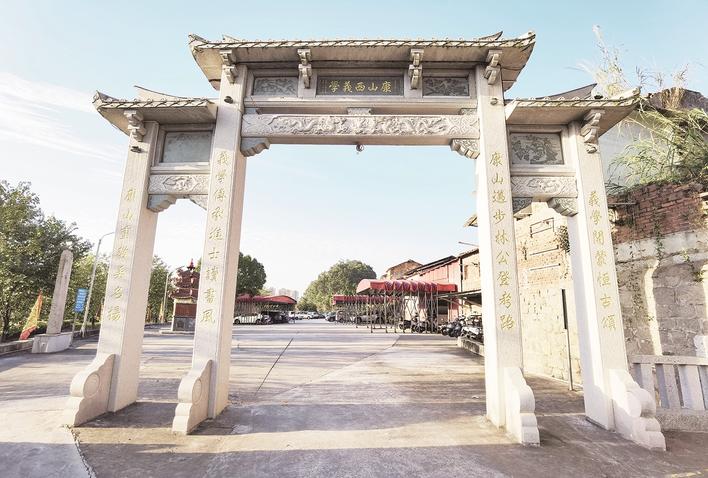

庙院内现有一块刻着“康山西义学”五个苍劲有力大字的石制校牌,左侧刻有“万历壬辰(1592年)春元日吉”,右侧刻有“赐进士知龙溪县事临海王士昌肇建”等字样,背面刻着“棠荫槐芳”四个大字及“余应中书”等字样,距今已有430多年。校牌长约1.99米、宽约0.43米、厚约0.12米。据考证,这块校牌是在合宝楼林曾公官厅内发现的,可能是目前国内已发现的、最早的也是唯一的一块石制校牌,也印证林曾公官厅曾是当时义学的所在地。它是继松洲书院之后,漳州文化教育史又一重大发现,为研究古代漳州地区乃至闽台的文化教育史提供了珍贵的实物资料,具有很高的参考价值。同时,康山西义学校址和校牌的发现,说明了中原文化在闽南的延续、拓展,也可了解明清时期漳州地区的文化教育尤其是义学状况。

义学,又称义塾,为用公款或私资开办、贫穷困苦的孩子可免费就读的学校。康山西义学,始于明万历十八年(1590年)合宝楼内。据记载,明林钎(1578-1636)《康山社重兴义学记》称,“康山义学者,建于万历十八年”。当时康山有一座金峰寺,其周围区域内有数百亩良田。因干旱灾荒没有水,故官府组织人员挖池塘,灌溉农田。后来,寺庙荒废,无人管理池塘,被当地豪绅据为己有。后时任龙溪县令的王士昌得知此事后,立即清查,对豪绅进行严惩,将豪绅罚款及每年池塘收益进账的钱,用于兴建康山西义学,资助当地贫苦百姓的孩子免费就学。此外,王士昌还亲自题写“康山西义学”校牌,并主持开学仪式,彰显了王士昌对兴办义学的重视与倾注的心血。林曾就是贫苦学子,就读义学的受益者之一,于明万历四十七年(1619年)中进士。当年他就读义学的学堂即为现称林曾公官厅。后林曾公在家乡复兴义学,不受百姓一分钱,周边村庄的小孩都可以去学堂读书。

相关链接

义学,又称义塾,“塾者何?所以教于家者也。塾而谓之义者何时?将推其教于家者,以教其乡人之子弟也。”是一种“以义为名”专为民间孤寒子弟设立的学校。其始于北宋时期名相范仲淹。有的是一些官员、地主出资在家乡开办,也有以祠堂地租或私人捐款而设。明初,官方社学兴盛,“虽穷乡陋壤,莫不有学”,义学起到了拾遗补缺的作用。全国不少地方大姓埙练,创设义塾,“夷土治材,作堂三楹间,以为讲习之所,旁为室以供寝处厄福”。到了明中后期,义学有了进一步发展。康山西义学,则是当时的产物,在中国教育史上占有其独特地位。