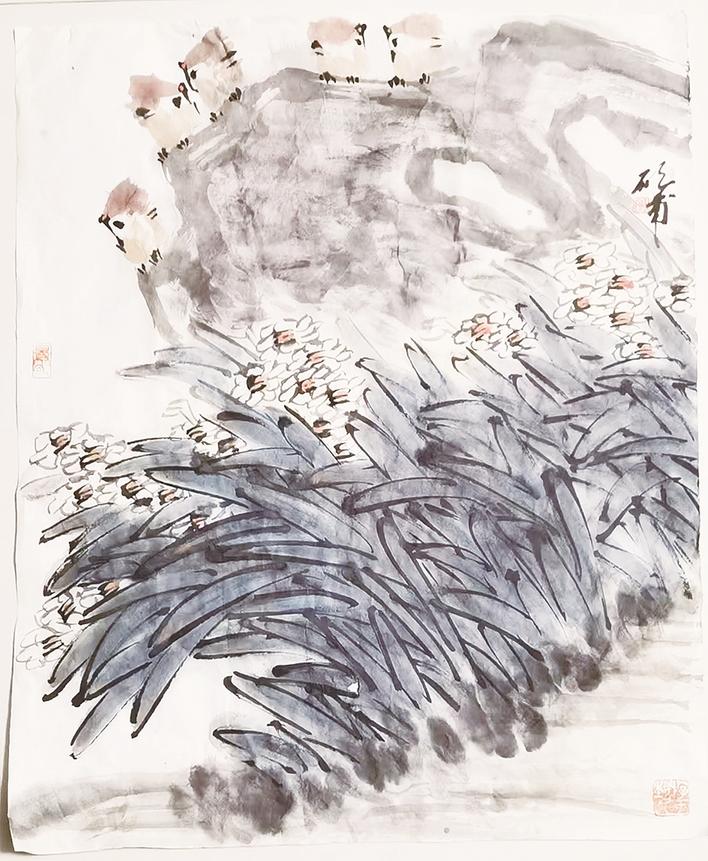

雨水,春天的第二个节气,与谷雨、小雪、大雪等节气一样,都是反映降水现象的节气,是古代农耕文化对于节令的反映,或视为农作物对于水的热切期盼。然而,在古代文人墨客的诗篇中,雨水节气被赋予了灵动的意象与深厚的情感,成为诗林词海中一道独特的风景。

与别的节气一样,古人根据对大自然的长期观察,将雨水分为三候:“一候獭祭鱼,二候鸿雁来,三候草木动。”宋代刘辰翁的《七绝·雨水时节》一诗,对这些自然现象曾有过生动的描写:“郊岭风追残雪去,坳溪水送破冰来。顽童指问云中雁,这里山花那日开?” 这首诗既写出了雨水时节大雁凌空北飞的场景,又将儿童盼春的急切心情表现了出来,充满了浓郁的生活气息。

“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。”唐代杜甫的这首《春夜喜雨》堪称描写雨水的经典之作。诗中的“好雨”恰似懂得时节的精灵,在万物萌动的春天如约而至。它不张扬,不喧闹,趁着夜色悄无声息地滋润着大地万物。诗圣以细腻的笔触捕捉到了雨水的神韵,将这份春夜的喜悦传递给每一个读到这首诗的人。明太祖朱元璋便是其中之一,他赋诗《新雨水》为证:“片云风驾雨飞来,顷刻凭看遍九垓。槛外近聆新水响,遥穹一碧见天开。”作为一代帝王,朱元璋深谙“春雨贵如油”的道理,有了雨水,就有了希望,就没有了荒年,国泰民安,江山稳固。

在杜甫、朱元璋的笔下,春天的雨是喜雨、及时雨,而在唐代韩愈的眼里,一场细滑润泽的春雨过后,似乎万物都感受到了雨水的滋养,瞬间诗情画意起来。他的《初春小雨》:“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。”你看京城街上细密的春雨润滑如酥,远望草色依稀连成一片,近看时却显得稀疏。这种若有若无的美感,恰是早春独有的韵味。“独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。”唐代韦应物《滁州西涧》描绘的雨水,更是美得像一幅画,春潮上涨,春雨淅沥,野渡口小舟自横,跃然纸上的春意,令人无限遐想。

由于我国幅员辽阔,进入雨水节气,北方一些地区仍然阴寒未尽,甚至有雪,而南方多地,此时已田野青青,春江水暖,百花盛开,春意无限。“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”唐代杜牧的佳作《江南春》,短短28个字,不但描绘出明媚的江南春光,再现烟雨蒙蒙的楼台景色,更呈现出一种深邃幽美的意境、含蓄深蕴的情思,使江南水乡愈加神奇迷离,别有一番韵味。

一到雨水节气,对文人墨客和生活在城里的人来说,是满怀的盎然诗意、满目的盎然春意,可对于农人们来说,是备耕、春耕的黄金季。唐代李德裕的《忆春耕》:“郊外杏花坼,林间布谷鸣。原田春雨后,谿水夕流平。野老荷蓑至,和风吹草轻。无因共沮溺,相与事岩耕。”郊外杏花含苞欲放,林间的布谷鸟叫个不停。春雨落后,溪流平缓,微风浮动,草芽轻摇,农人们披着蓑衣来到田间耕作,开启了新的一年劳作。

古韵里的“雨水”,是对自然现象的描绘,亦是古人对生命、对自然的感悟与敬畏。此时节,让我们徜徉在一首首优美的古诗里,去感受那份润泽万物的温柔,去体会那份诗意盈香的美好。愿我们的心灵也能如同被雨水滋润的大地,充满生机与希望,在岁月的流转中,绽放出属于自己的光彩。