18世纪,法国国王路易十四去世后的巴黎,彼时的艺术界正上演着一场静默的革命。巴洛克艺术厚重的金边穹顶下,悄然滋生出一场如蝴蝶般的轻盈梦幻的美学运动——这就是洛可可艺术。

“洛可可风格”得名于被命名为“岩状装饰”(rocaille)的曲线美学,藤蔓般从建筑蔓延至画布的花纹成为洛可可风格的重要标识。墙面卷曲的鎏金纹饰、瓷器上蜿蜒的青花、贵妇裙摆的波浪褶皱,共同编织出18世纪最迷人的视觉密码。

然而,这场艺术变革背后实际上象征着世俗权力的转移。当贵族们从凡尔赛宫迁居巴黎私邸,艺术赞助体系从君主专制和宫廷独享转向民间沙龙文化。一如哲学家们在茶会上讨论启蒙思想那样,画家也在用画笔解构神权,他们将奥林匹斯山的神话场景撤下,搬进凡尔赛花园的凉亭。

洛可可的视觉语言藏着一套精妙的密码。走进18世纪的巴黎宅邸,墙面不再是方正的巴洛克风格几何囚笼,在建筑大师博夫朗设计的苏比兹府邸中,鎏金花纹如同挣脱束缚的活物,沿着镜面与天花板蜿蜒生长,将空间切割成流动的曲线迷宫。这种“反重力”的美学宣言,让装饰第一次超越了功能性,成为情绪的表达载体。

画家们的调色板也发生了革命性转变——巴洛克时期浓重的猩红与墨黑被稀释成梦幻朦胧的马卡龙色系。华托笔下的天空总蒙着香草白的薄纱,布歇画中维纳斯的肌肤泛着樱花粉的光晕,这些需要混合大量铅白降低饱和度的色彩,让画面始终笼罩在晨雾般的柔光中。这种色彩革命不仅是审美的选择,更暗合了启蒙时代对理性与克制的追求:用最淡雅的色调,表达最丰沛的情感。

洛可可艺术的叙事方式同样颠覆传统。画家们不再追求描绘完整的故事场景或是宏大神话传说,转而捕捉生活与情感的诗意碎片。或是贵妇遗落在沙发上的蕾丝手套,或是少年打翻的香水瓶折射出的彩虹,抑或是镜中一晃而过的模糊侧影,这些细节像散落的美丽珍珠,由观者自行串联成叙事项链。这种“未完成的完成感”恰似狄德罗在沙龙评论中写到的:“真正的美往往藏在眼角余光扫过的瞬间。”

在洛可可风格风靡的时期,更值得注意的是画布上蔓延的“物质朝圣”。来自中国的青花瓷瓶里倾倒出顺滑的丝绸瀑布,威尼斯水晶杯盛着虚构的琼浆,里昂织锦上的金银线在烛光下暗涌。这些来自全球贸易网络的珍宝,在洛可可画作中既是财富的炫耀,更是新时代的视觉图腾。当布歇笔下的维纳斯斜倚在东方绸缎上时,画家实则在宣告:18世纪的美学信仰,早已从宫廷与神坛转移到了人间琳琅满目的物质海洋之中。

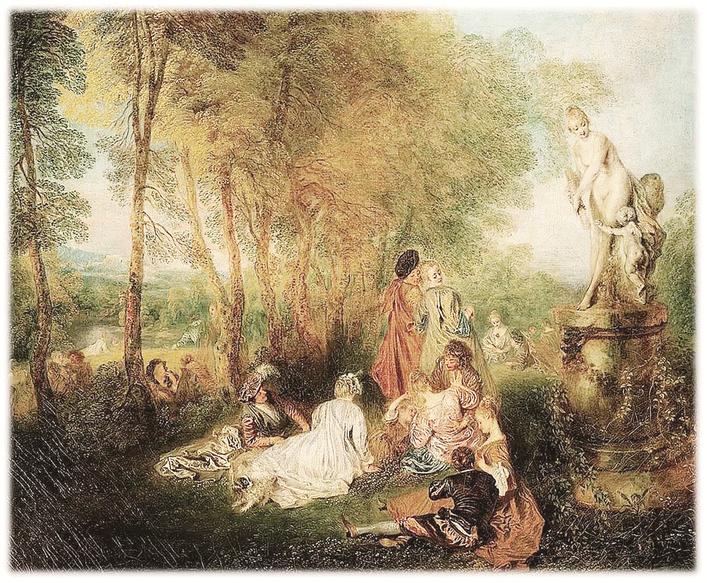

洛可可风格的杰出代表之一是让-安托万·华托,他一生都在与肺结核作斗争,这位英年早逝的画家被后世称为“忧郁的造梦者”。在1717年创作的代表作《舟发西苔岛》中,他创造了艺术史上的重要转折点。画面采用戏剧性的三段式构图:右侧断臂的维纳斯雕像象征古典传统,中央盛装的情侣演绎着现代爱情剧,左侧即将启航的船只暗示着未知的将来。

在洛可可运动时期,华托独创的“点彩笔法”和“雅宴体”艺术,用细碎笔触堆砌出绸缎的珠光,让画面始终笼罩在薄暮时分的忧郁中。当他描绘贵族在林间扮演神话人物时,那些褪色的金线刺绣,实则是旧时代荣光的温柔葬礼。这一技法深刻影响到了后世新印象主义即“点彩派”的画家。

作为蓬巴杜夫人的宫廷画师,弗朗索瓦·布歇将洛可可风格推向了梦幻的极致。《梳妆的维纳斯》是他最具争议也最精妙的创作:画面左下角的青花瓷瓶流淌出丝绸瀑布,丘比特们化身梳妆助理,维纳斯肌肤的绘制采用独创的“釉彩技法”——在铅白底料上薄涂数十层透明色,制造出塞夫尔瓷器般的莹润质感。更耐人寻味的是镜中映像:本该反射女神容颜的镜面,却映出正在作画的艺术家本人,这是艺术史上最早关于“创作自反性”的隐喻。

这场艺术运动中的其他画家也为这场盛宴添加了不同风味:弗拉戈纳尔在《秋千》中设计的偷窥视角,让观者成为画中欢愉游戏的共谋;夏尔丹用《铜水箱》证明,平民百姓厨房里的铜器反光同样可以承载艺术性的诗意;而拉图尔的色粉肖像,则用蓬巴杜夫人腮红上的飞白笔触,定格了绘画模特眨眼即逝的生动瞬间。

纵观艺术史,洛可可艺术的真正颠覆性在于,它提前两个世纪预言了现代性的核心命题,用柔和的笔触在后世的绘画作品中点下轻快一笔。当日后的新古典主义试图用罗马立柱埋葬这场“轻浮的革命”时,其中的重要艺术家代表大卫在《雷卡米埃夫人肖像》中却不自觉地保留了洛可可风格的遗产——贵夫人身下的罗马式卧榻被刻意简化,而垂坠的褶皱衣裙流淌着布歇笔下独特的丝绸质感。

比起新古典主义时期的潜移默化,洛可可风格的持久影响在之后的印象派运动中完成了彻底的显性表达。印象派画家德加在1874年的作品《舞蹈课》里刻画舞裙的速写式笔触,与百年前华托处理绸缎光泽时的“破碎笔法”一脉相承;莫奈在《睡莲》系列中刻意处理的、近乎消融的形体边界,正是洛可可“去物质化”美学的终极演化。20世纪的艺术史研究揭示,构成主义建筑中流动的曲面空间,本质是洛可可“反重力美学”的工业化转译。

在慕尼黑宁芬堡宫镜厅,当游人的目光沿着多米尼库斯·齐默尔曼绘制的天花板曲线游走时,一种超越时代的艺术史真相逐渐浮现:洛可可艺术从未真正消亡,它只是不断在后世艺术对“轻与重”的辩证中转换形态,不断重生。从布歇笔下维纳斯肌肤的釉质光彩,到杰夫·昆斯不锈钢雕塑的冰冷反光;从华托画中即将启航的梦幻之舟,到克里斯托夫妇包裹凯旋门的银色织物,人类艺术始终在物质与精神之间寻找一种微妙的,美的平衡。

艺术史学家肯尼斯·克拉克在《文明》中留下箴言:“伟大的艺术风格都是时代的矛盾产物。”洛可可艺术诞生于绝对君权与启蒙思想的激烈撕扯之间,却用最轻盈的姿态完成了自身价值的实现——它教会后世的艺术家如何用艺术承载哲学思想,在感官愉悦中植入反叛的逻辑。当我们凝视华托《热尔桑画店》中那面映照新旧时代交替的魔镜时,或许能更深刻地理解,人类历史上所有关于艺术的革命,本质都是对美的不懈追索。