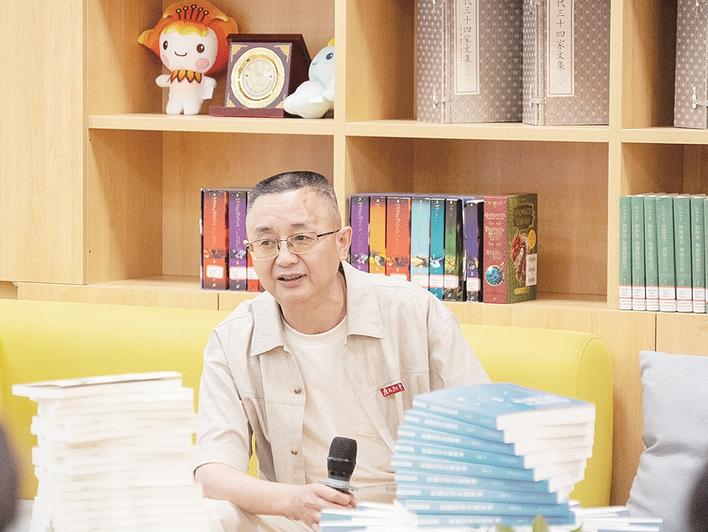

文言词语进行“角色客串”,是陈洋老师独树一帜的教学法。在《我们那些年的“客串”》一书中,他用155个小故事解释了初、高中可能碰到的“文言特殊词法”,让读者可以在趣味中了解文言特殊词法、丰富文言知识。

“一个小学毕业生,可以认出中学古诗文中超过95%的字,但到了中学,其自以为认出的字,其实大多是不‘识’的。让学生可以通俗易懂‘再识字’,是我想写这本书的初衷。”陈洋老师表示,初、高中阶段学习古诗文,不能仅依靠教材注释、教辅资料、教师讲解辅导、课后复习练习等传统方式,更需要通过系统化的词法训练,引导学生突破固有认知,以古人的思维习惯重构语言体系。

在几十年的语文教学课堂,陈洋老师用不计其数的“X(某古汉语字词)”,来让学生演绎。“演员”既要“客串”,又要“演技升级”,离不开“导演”的指导,也离不开“评论家”批评。这种沉浸式教学法不仅突破了传统字词讲解的平面化局限,也让学生构建起古今对话的桥梁,使原本艰深的文言词法变得生动可感。

陈洋老师说,学习古诗文一定要“再识字”,并消除“怕文言文”的心理,从尊重古人用语的习惯和规律出发,进而掌握古诗文词法、句法等,就能“读懂”古诗文。最后深入领会,就能感悟祖祖辈辈留给我们的丰富的文学(文化)遗产的精髓。

☉本报记者 程琳 采访整理