民国学人是中国历史上一个优秀学术群体,他们的满腹学识令人惊叹。其实,这些人除了学问好以外,大多数人还拥有一种悲悯情怀,这种悲悯情怀同样令我们感动。

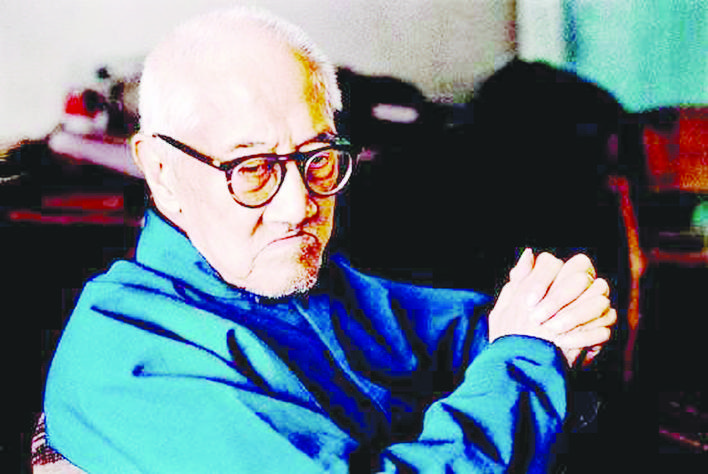

大学问家梁漱溟先生就是一个具有悲悯情怀的学者,他在北京居住时,有一天在街头闲走,看见前面不远处有一辆人力车,人力车夫是一个满头白发的老翁,车上坐着一个胖胖的家伙。老翁拼命地往前拉车,想让车跑起来。但由于年纪大了、加上坐车的人太胖,所以,人力车就是跑不动。而坐车的那个胖子,不但不同情拉车的老翁,反而骂骂咧咧地催促老翁快点走。老翁一着急、猛的再一用力,脚下一个趔趄,便摔倒在地,脸摔破了、流出了血,血把他的白胡子都染红了。但坐车的胖子却没有下车搀扶、安慰老翁……看到眼前的这一幕,梁漱溟先生十分难过,进而流出了同情的眼泪。从那天以后,梁先生终身不再坐人力车了。

还有一件事,同样能让我们看到梁漱溟先生的悲悯情怀:上个世纪30年代初,梁先生在山东邹平搞乡村建设试验,长期居住在邹平农村,只有在过年的时候才回家住一些天。当时,城里有个习俗,就是在过年期间,全家老幼都要到戏院去看几场戏,以此作为过年的娱乐活动。但梁先生在过年期间却从来不去看戏,而且也不让家人去看戏。什么原因呢?原来,梁先生长期居住在农村,天天与农民一起生活,体验到了农民生活的不易,对农民产生了怜悯之心。因此,他觉得为了看一场戏花上几块钱,相当于乡下农民一家数日的生活费,这实在是一种罪恶!所以他就坚决不去看戏,并禁止自己的家里人去看戏。

大作家林语堂先生也是一个具有同情心的人。有一回,林氏夫妇带着孩子到无锡去玩儿,本来计划第二天回家,但因某种原因,他们改变了计划,当天晚上就回到了家。林家的厨子和洗衣服的女佣人以为主人当天晚上不回来呢,就双双睡在了主人的床上。林语堂的妻子廖翠凤看到这个情景,怒火中烧,立即把两人赶到了楼下,并让保姆更换了床单。第二天,廖翠凤执意要将两人赶走,林语堂便好心替两人求情,说了一大堆好话……廖翠凤无奈,只好答应了林语堂的请求。但那个洗衣服的女佣人自觉没有脸面再在林家呆下去了,所以自己走掉了。那个厨师留了下来。过了一些天,厨师把他在乡下生活的妻子接到了林家、顶替了原来洗衣妇的职务,当然,这也是林语堂一手策划的。

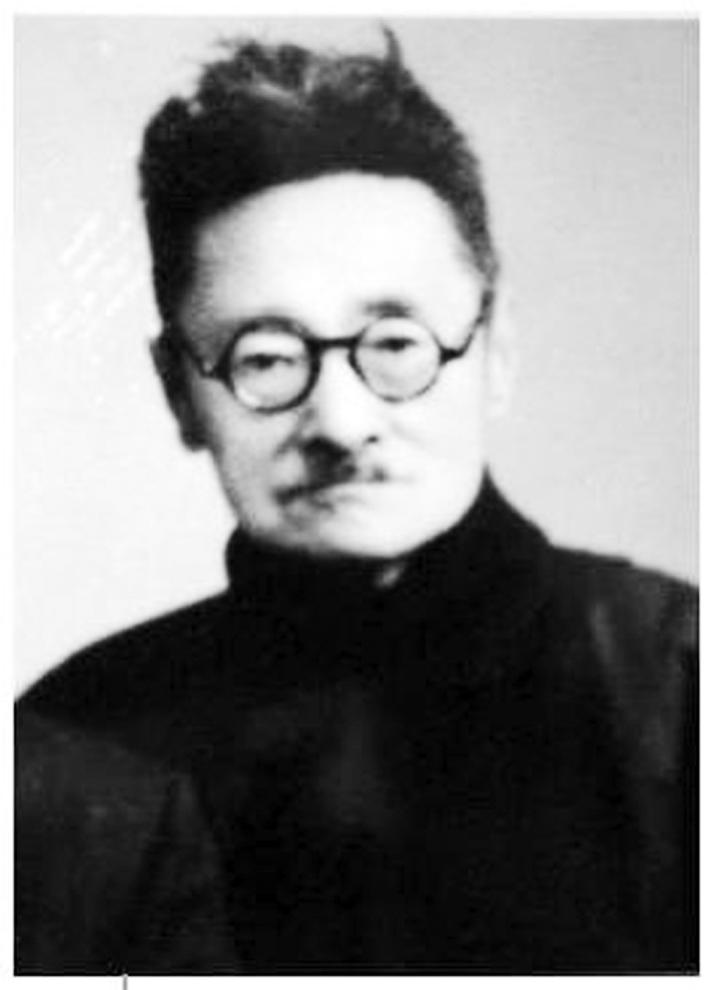

对人类具有同情心,我们还可以理解。但有的大师对动物也有同情心,而且同情的对象是万恶的老鼠,这就有些令人不可思议了。我曾经在一本书上读到这样一则资料:刘文典在西南联大任教时,他班上有个学生叫李埏,李埏是个勤奋好学的学生,因此经常向刘文典请教学术问题,有时还向刘文典借书看。有一回,李埏从刘文典处借到了一本《唐三藏法师传》,他翻开书页时,发现这本书的空白处,满满的都是刘文典的批注,而且是用多种文字进行批注的。李埏对刘文典的批注产生了极大兴趣,便认真地读起了那些批注文字。可读着读着,他却发现书页上有一只刘文典用毛笔画的老鼠,他百思不得其解,便问刘文典为什么要在书上画一只老鼠?刘文典便对此做了解释,原来,刘文典住在乡下时,每天晚上都要在油灯下读书。有一天深夜,刘文典正在读这本《唐三藏法师传》,忽见一只老鼠爬到了灯盘上,并明目张胆地吃滴落在灯盘上的油。如果换了一般人,肯定要大喝一声把老鼠打死,但刘文典却没有这样做,他是这么想的:老鼠也是一条生命,它也得讨生活,它吃灯盘里的油,就和自己为了生活在灯下读书一样,既然具有同样的命运,又何必互相残害呢?于是,刘文典便提起毛笔,在书页上画了一幅老鼠图,并任由老鼠吃完了油悄然离去。李埏听罢刘文典的解释,不禁感叹道:“先生真有好生之德啊!”

具有悲悯情怀的人,对人间的苦难有一种感同身受的情感,具有同情心,折射出了一种博大的爱。大师们的悲悯情怀,让我们看到了大师们的另一面,从而更加敬重他们。