有侨才有侨批。侨批的问世,源于海洋移民。

“八山一水一分田”,是福建独有的地貌特写,绵长的海岸线与山岭遍布的陆地,造就了闽人“向海而生”的“海洋个性”。鸦片战争后,闽人率先冲破“片板不许入海”的海禁封锁,扬起远航的风帆,驶向蛮荒而又极具诱惑的南洋,在搏击风浪中览尽甘苦与沉浮。

在那个车马很慢、书信很远的年代,远在家乡的父母妻儿多么期盼得到海外谋生的儿女夫婿平安的音信,得到他们寄来养家糊口的“救命钱”。如何将辛苦挣下的钱款随同家信递送回乡,成了每个华侨心中的难题。

水客,是第一拨嗅到侨汇商机的人。

据《星洲百年史话》记载,在19世纪40年代,“星洲(新加坡)商业区市街,每见华人拥挤其间。彼等多系苦力,当甘蜜园或胡椒园工人。其所以集诸市街,不外为办理由帆船汇款回乡之所有手续。彼等寄至故乡银信,多托交同乡水客,或相识之归侨,或由近日所见之每一帆船专司其事之搭客带返。寄款者将其银信交与此辈水客,由水客按金额抽收10%手费”。

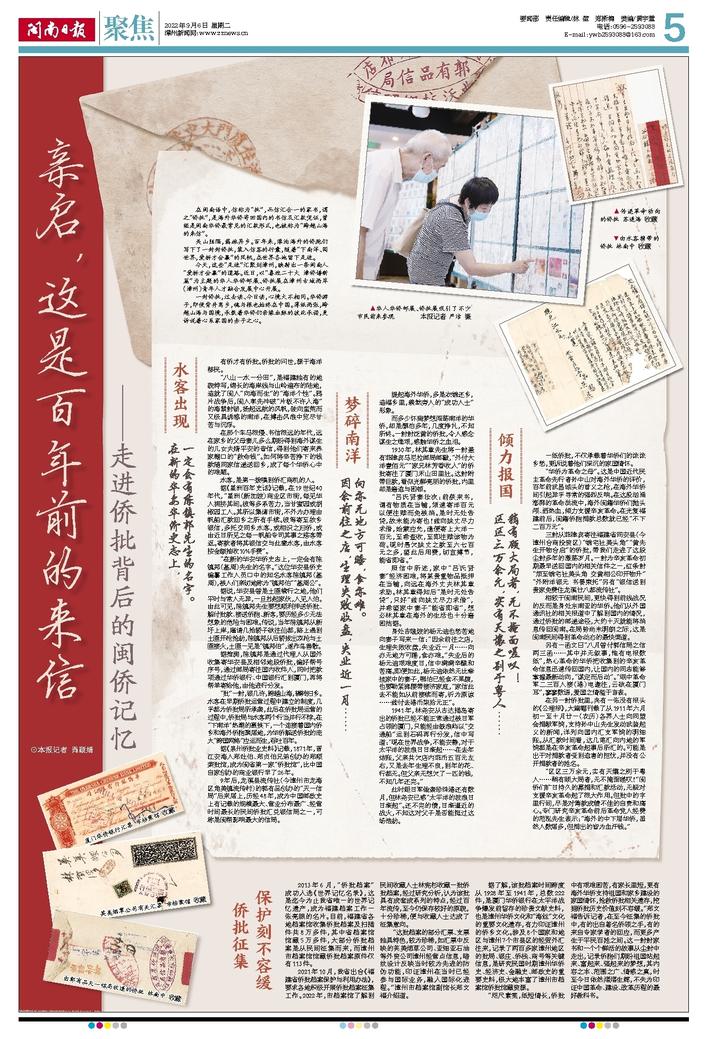

“在新的华安华侨史志上,一定会有陈镇邦(基周)先生的名字。”这位华安县侨史编纂工作人员口中的知名水客陈镇邦(基周),被人们亲切地称为“镇邦伯”“基周公”。

据说,华安县曾是土匪横行之地,他们平时与常人无异,一旦抄起家伙,人见人怕。由此可见,陈镇邦先生要想顺利押送侨批、解付批款、接送侨胞、新客,要历经多少无法想象的危险与困难。传说,当年陈镇邦从新圩上岸,雇请几抬轿子欲往仙都,路上遇到土匪开枪抢劫,陈镇邦从后轿拔出双枪与土匪接火,土匪一见是“镇邦伯”,遂作鸟兽散。

据推测,陈镇邦是通过代理人从国外收集寄华安县及相邻地段侨批,编好帮号序号,通过邮局寄往国内收件人,同时把款项通过华侨银行、中国银行汇到厦门,再将帮单寄给他,由他进行分发。

“批”一封,银几许,跨越山海,辗转归乡。水客在早期侨批运营过程中建立的制度,几乎都为侨批局所承袭,此后在侨批局运营的过程中,侨批局与水客两个行当并行不悖。在“下南洋”热潮的裹挟下,一个连接着国内侨乡和海外侨胞聚居地,为华侨解送侨批的庞大“跨国网络”应运而生,吞吐百年。

据《泉州侨批业史料》记载,1871年,晋江安海人郑灶伯、郑贞伯兄弟创办的郑顺荣批馆,成为闽省第一家“侨批馆”,比中国自家创办的商业银行早了26年。

9年后,龙溪县流传社(今漳州市龙海区角美镇流传村)的郭有品创办的“天一信局”后来居上,历经48年,成为中国邮政史上有记载的规模最大、营业分布最广、经营时间最长的民间侨批汇兑银信局之一,可称是闽帮影响最大的信局。