一纸侨批,不仅承载着华侨们的浓浓乡愁,更诉说着他们深沉的家国情怀。

“华侨为革命之母”。这是中国近代民主革命先行者孙中山对海外华侨的评价,百年前武昌城头的首义之枪,在海外华侨间引起异乎寻常的强烈反响。在这股汹涌澎湃的革命洪流中,海外闽籍华侨们抛头颅、洒热血,倾力支援辛亥革命。在光复福建前后,闽籍侨胞捐款总数就已经“不下二百万元”。

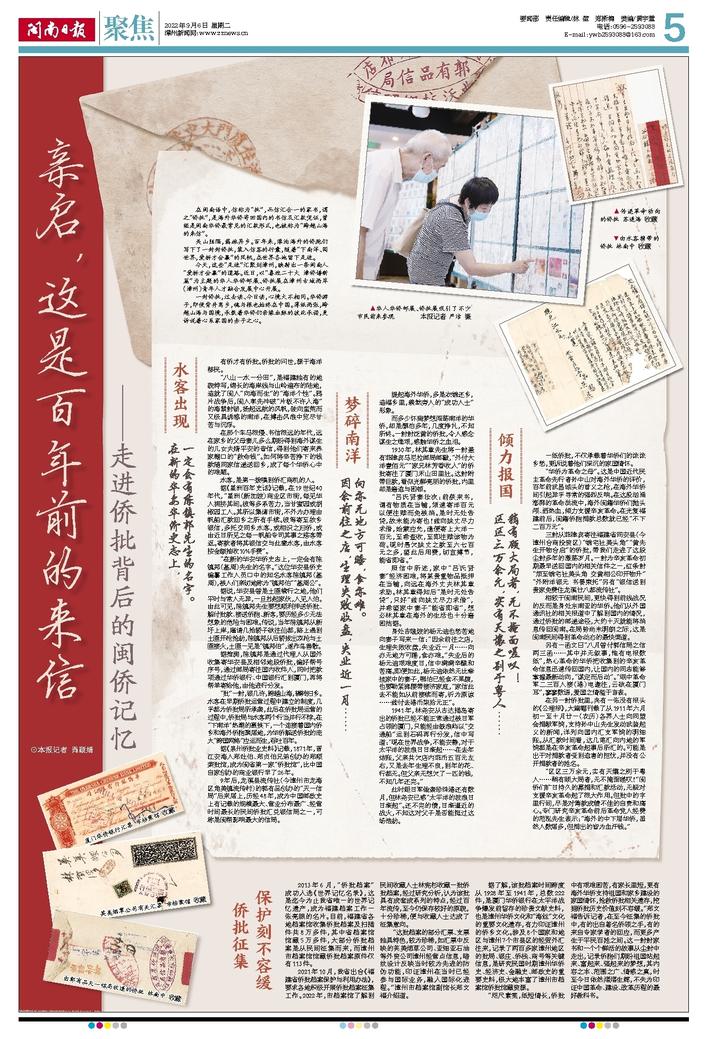

三封从菲律宾寄往福建省同安县(今漳州台商投资区)“锦宅社美头角”“黄先生开物台启”的侨批,带我们走进了这段尘封多年的激荡岁月。一封为辛亥革命初期最早送回国内的相关信件之一,红条封“烦至锦宅社美头角 交黄相公印开物升”“外附洋银元 书晏柬托”另有“银信送到贵家免费住龙溪廿八都流传社”。

相较于闽南民间,更快得到前线战况的反而是身处东南亚的华侨。他们从外国通讯社的相关报道中了解到国内的情况,通过侨批的邮递途径,大约十天就能将消息传回闽南。在局势尚未明朗之际,这是闽南民间得到革命动态的最快渠道。

另有一函文曰“八月曾付郭信局之信两三函……其中并无叙事,惟有电报数纸”,热心革命的华侨把收集到的辛亥革命信息迅速传回国内,让国内的同志能够掌握最新动向,“谋定而后动”。“垊中革命军二三百人接(港)电邀往,云欲在厦门耳”,寥寥数语,爱国之情溢于言表。

在另一封侨批里,夹有一张没有报头的《公理报》,大篇幅刊载了从1911年六月初一至十月廿一(农历)各界人士向同盟会捐献军饷,支持孙中山先生发动武装起义的新闻,详列向国内汇支军饷的明细账。从汇款时间看,这几笔汇向内地的军饷都是在辛亥革命起事后所汇的。可能是出于对捐款者受到迫害的担忧,并没有公开捐款者的姓名。

“区区三万余元,实有天壤之别于粤人……稍有顾大局者,无不掩面嗟叹!”闽侨们旷日持久的募捐和汇款活动,无疑对支援辛亥革命起了很大作用。但批中的字里行间,尽是对筹款成绩不佳的自责和痛心。专门研究辛亥革命前后革命党人经费的范泓先生表示:“海外的中下层华侨,虽然人数居多,但捐出的皆为血汗钱。”