中秋佳节也正值收获秋实的季节,家家户户都要置办佳肴美食,分享丰收的喜悦;把盏赏月,庆贺亲人团圆,寄托怀乡思亲之情,从而形成吃月饼、饮桂花酒和品尝鲜果等丰富多彩的中秋饮食风俗。从清末著名画家任伯年的“清供图”中,可体味到中秋的食俗美味。

任伯年的绘画以人物和花鸟为主,擅长写生 ,融会贯通诸家之长,吸取水彩色调之技法,勾皴点染,线条简练沉着,有力潇洒,格调清新,意境深远。他的花鸟画,笔墨简逸放纵,设色明净淡雅,形成兼工带写,明快温馨的格调,更加富有创造和巧趣,花、鸟相得益彰,整个画面充满了诗的意境。这种画法,开辟了花鸟画的新天地,对近、现代产生了巨大的影响。他与吴昌硕、蒲华、虚谷齐名为“清末海派四杰”。任伯年由于自幼漂泊上海、宁波、苏州,并从军太平天国,每到年节思乡之情便油然而生,所以在春节和中秋节,他喜画一些“清供图”,以表达悠悠乡愁。

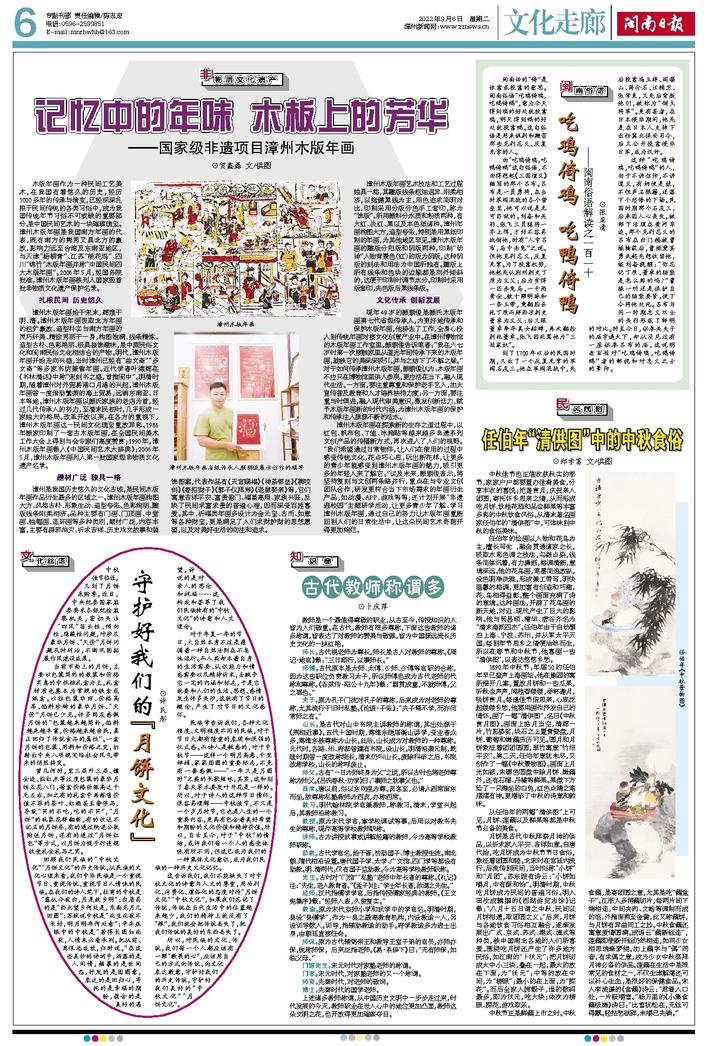

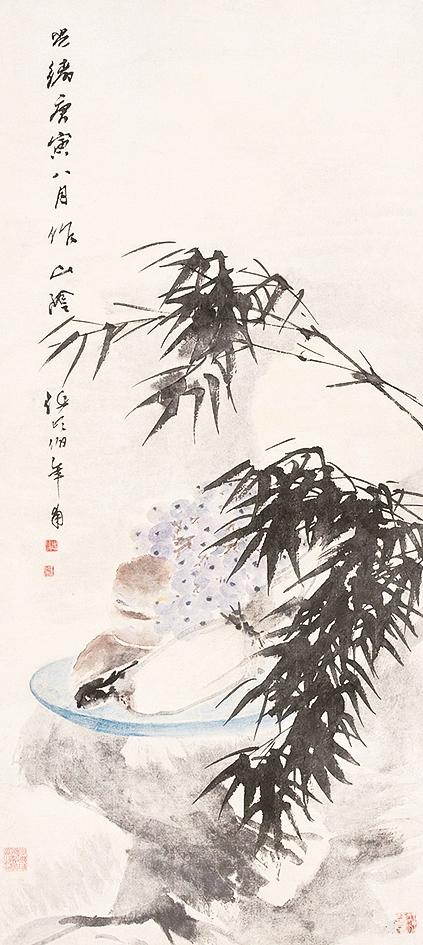

1890年中秋节,年届50的任伯年早已蜚声上海画坛。他在豫园的寓所摆开几案,置放月饼和一些瓜果,听秋虫声声,闻桂香缕缕,举杯邀月,啖饼赏月。每逢佳节倍思亲,心底泛起缕缕乡愁,他要用画作抒发自己的情怀,画了一幅“清供图”,名曰《中秋赏月图》。画面上皓月当空,清辉一片,竹影婆娑,块石之上置青瓷盘,月饼、葡萄和嫩藕历历可见。圆月和月饼象征着团团圆圆,翠竹寓意“竹报平安”。第二天,任伯年意犹未尽,又创作了一幅《中秋景物图》。画面上月光如银,朱磦色圆盘中除月饼、嫩藕外,还有石榴、丹橘等鲜果。果盘下方绘了一只蹲坐的白兔,红色点睛之笔熠熠有神。更增添了中秋的诗意和韵味。

从任伯年的两幅“清供图”上可见,月饼、莲藕以及鲜果等都是中秋节必备的美食。

月饼是古代中秋拜祭月神的供品,以祈求家人平安、吉祥如意。自唐代始,吃月饼成为中秋节节日食俗,象征着团圆和睦。北宋时在宫廷内流行,后流传到民间,当时俗称“小饼”和“月团”。苏东坡有诗云:“小饼如嚼月,中有酥和饴”。明清时期,中秋吃月饼成为民间的普遍习俗。明人田汝成辑撰的《西湖游览志馀》记载:“八月十五日谓之中秋,民间以月饼相遗,取团圆之义。”后来,月饼与各地饮食习俗相互融合,逐渐发展出广式、京式、苏式、潮式、滇式等种类,被中国南北各地的人们所喜爱。围绕吃月饼还产生了许多地方民俗,如江南的“卜状元”:把月饼切成大中小三块,叠在一起,最大的放在下面,为“状元”;中等的放在中间,为“榜眼”;最小的在上面,为“探花”。而后全家人掷骰子,谁的数码最多,即为状元,吃大块;依次为榜眼、探花,游戏取乐。

中秋节正是鲜藕上市之时。中秋食藕,是寄团圆之意,尤其是吃“藕盒子”。江浙人多将藕切片,每两片间下端相连,中间夹肉、文蛤等调制而成的馅,外拖面煎至金黄,此又称藕饼,与月饼有异曲同工之妙。中秋食藕还寓意爱情圆满。成语云“藕断丝连”,莲藕即使断开丝仍然相连,如同少女相思魂牵梦绕。加上藕字与“偶”同音,有求偶之意,成为少女中秋祭拜月神必备的供品。莲藕在生活中是很常见的食材之一,不仅生津解渴还可以补心生血,是很好的保健食品。宋人李流谦的《食藕》诗云:“君看入口处,一片疑嚼雪。”杨万里的《小集食藕极嫩》诗曰:“比雪犹松在,无丝可得飘。轻拈愁欲碎,未嚼已先销。”