“记得刚来的时候,这里连一条像样的公路都没有,下雨天出门土路上泥泞不堪。平时买个菜都要跑很远,唯一算得上生活小区的,就是开发区管委会的宿舍楼。”谈起30年前刚来时的景象,港口工人胡章书仍记忆犹新。

翻开家中的老相册,镜头里创办初期的开发区群山屹立、乱石嶙峋,93%面积是丘陵山地和滩涂,鲜有人住。“特别是村道非常不好走,基础设施几乎空白。要去对海相望的厦门,光是乘坐小舢板就要1个多小时。”胡章书说。

一望可相见,一步如重城。不断拓展城市空间、强化基础设施建设成为漳州开发区践行“开发”二字的破题之作。

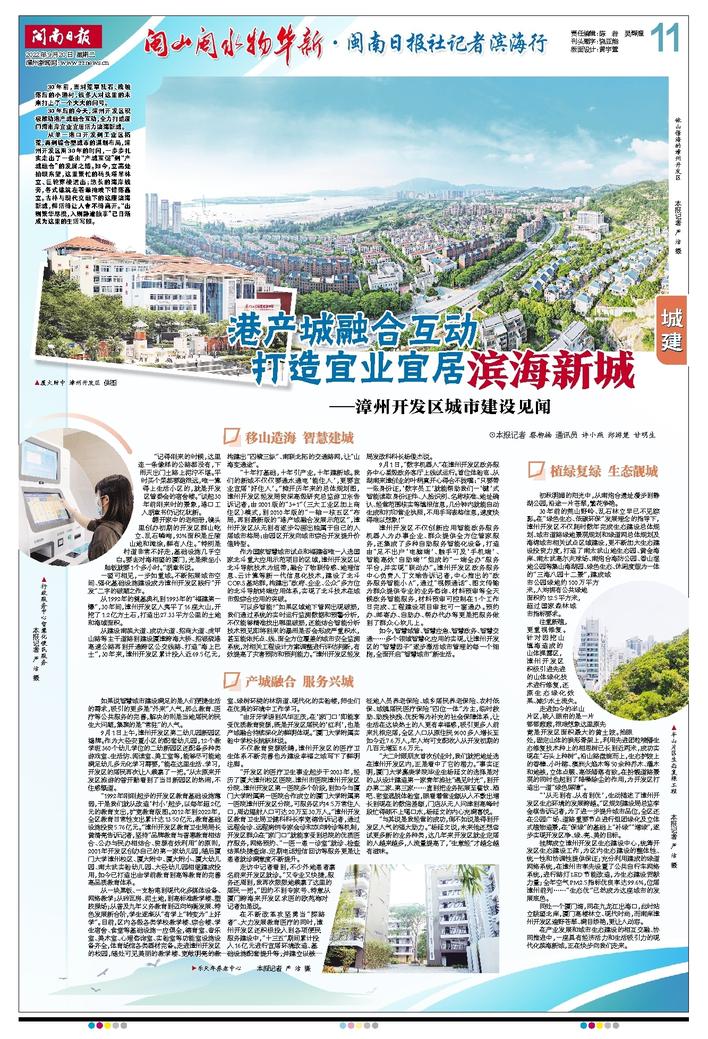

从1992年的奠基典礼到1993年的“福建第一爆”,30年间,漳州开发区人夷平了16座大山,开挖了1.2亿方土石,打造出27.33平方公里的土地和海域面积。

从建设南滨大道、成功大道、招商大道、虎甲山路等主干道路到建设厦漳跨海大桥、招银疏港高速公路再到开通跨区公交线路、打造“海上巴士”,30年来,漳州开发区累计投入近69.5亿元,构建出“四横三纵”、南联北拓的交通路网,让“山海变通途”。

“十年打基础,十年引产业,十年建新城。我们的新城不仅仅要通水通电‘能住人’,更要宜业宜居‘好住人’。”摊开历年来的总体规划图,漳州开发区经发局资深高级研究总监游卫东告诉记者,由2001版的“3+1”(三大工业区加上商住区)模式,到2010年版的“一轴一核五区”布局,再到最新版的“港产城融合发展示范区”,漳州开发区从无到有逐步勾画出独属于自己的人居城市格局:由园区开发向城市综合开发提升价值转型。

作为国家智慧城市试点和福建省唯一入选国家北斗重大应用示范项目的区域,漳州开发区以北斗导航技术为纽带,融合了物联传感、地理信息、云计算等新一代信息化技术,建设了北斗CORS基站群,构建出“政府、企业、公众”多方位的北斗导航终端应用体系,实现了北斗技术在城市级综合应用的突破。

可以多智能?“如果区域地下管网出现破损,我们通过系统的实时运行监测数据和预警分析,不仅能够精准找出哪里破损,还能结合智能分析技术预见即将到来的暴雨是否会形成严重积水,甚至能依托点、线、面全方位覆盖的城市安全监测系统,对相关工程设计方案调整进行评估判断,有效提高了灾害预防和预判能力。”漳州开发区经发局发改科科长杨俊杰说。

9月1日,“数字机器人”在漳州开发区政务服务中心星级政务客厅上线试运行。首位体验官、从湖南来漳创业的叶柄真开心得合不拢嘴:“只要带一张身份证,‘数字员工’就能帮助我们一‘键’式智能读取身份证件、人脸识别、名称核准、地址确认、经营范围核实等填报信息,几分钟内就能自动生成和打印营业执照,不用手写表格信息,速度快得难以想象!”

漳州开发区不仅创新应用智能政务服务机器人为办事企业、群众提供全方位管家服务,还集成了多种自助服务智能化设备,打造由“足不出户‘电脑端’、触手可及‘手机端’、智能高效‘自助端’”组成的“一端全办”服务平台,并实现“联动办”。漳州开发区政务服务中心负责人丁文瑜告诉记者,中心推出的“政务服务智能小A”,通过“视频通话”、图文传输为群众提供专业的业务咨询、材料预审等全天候政务智能服务,材料预审可控制在1个工作日完成、工程建设项目审批可一窗通办。预约办、邮寄办、自助办、帮办代办等更是把服务做到了群众心坎儿上。

如今,智慧城管、智慧应急、智慧政务、智慧交通……多个领域智慧化应用的实现,让漳州开发区的“智慧因子”逐步激活城市管理的每一个细胞,全面开启“智慧城市”新生活。